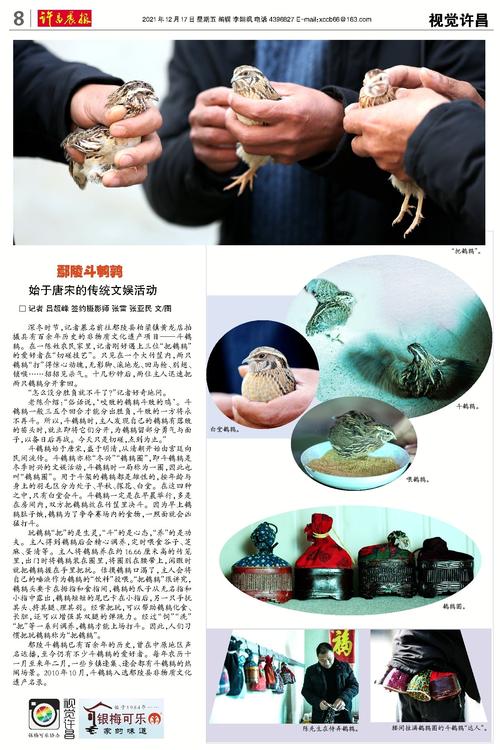

□ 记者 吕超峰 签约摄影师 张雷 张亚民 文/图

深冬时节,记者慕名前往鄢陵县柏梁镇黄龙店拍摄具有百余年历史的非物质文化遗产项目——斗鹌鹑。在一陈姓农民家里,记者刚好遇上三位“把鹌鹑”的爱好者在“切磋技艺”。只见在一个大竹筐内,两只鹌鹑“打”得惊心动魄,无影脚、滚地龙、回马枪、别翅、锁喉……招招见杀气。十几秒钟后,两位主人迅速把两只鹌鹑分开拿回。

“怎么没分胜负就不斗了?”记者好奇地问。

老陈介绍:“俗话说,‘咬败的鹌鹑斗败的鸡’。斗鹌鹑一般三五个回合才能分出胜负,斗败的一方将永不再斗。所以,斗鹌鹑时,主人发现自己的鹌鹑有落败的苗头时,就立即将它们分开,为鹌鹑留部分勇气与面子,以备日后再战。今天只是切磋,点到为止。”

斗鹌鹑始于唐宋,盛于明清,从清朝开始由宫廷向民间流传。斗鹌鹑亦称“冬兴”“鹌鹑圈”,即斗鹌鹑是冬季时兴的文娱活动,斗鹌鹑时一局称为一圈,因此也叫“鹌鹑圈”。用于斗架的鹌鹑都是雄性的,按年龄与身上的羽毛区分为处子、早秋、探花、白堂。在这四种之中,只有白堂会斗。斗鹌鹑一定是在早晨举行,多是在房间内,双方把鹌鹑放在竹筐里决斗。因为早上鹌鹑肚子饿,鹌鹑为了争夺赛场内的食物,一照面就会凶猛打斗。

玩鹌鹑“把”的是生灵,“斗”的是心态,“养”的是功夫。主人得到鹌鹑后会精心调养,定时喂食谷子、芝麻、蛋清等。主人将鹌鹑养在约16.66厘米高的竹笼里,出门时将鹌鹑装在圈里,将圈别在腰带上,闲暇时就把鹌鹑握在手里把玩。估摸鹌鹑口渴了,主人会将自己的唾液作为鹌鹑的“饮料”投喂。“把鹌鹑”很讲究,鹌鹑头要卡在拇指和食指间,鹌鹑的爪子从无名指和小指中露出,鹌鹑短短的尾巴卡在小指后,另一只手抚其头、捋其腿、理其羽。经常把玩,可以帮助鹌鹑化食、长胆,还可以增强其双腿的弹跳力。经过“饲”“洗”“把”等一系列调养,鹌鹑才能上场打斗。因此,人们习惯把玩鹌鹑称为“把鹌鹑”。

鄢陵斗鹌鹑已有百余年的历史,曾在中原地区声名远播,至今仍有不少斗鹌鹑的爱好者。每年农历十一月至来年二月,一些乡镇逢集、逢会都有斗鹌鹑的热闹场景。2010年10月,斗鹌鹑入选鄢陵县非物质文化遗产名录。