核心提示

曹魏故都许昌是三国文化之乡,也是闻名全国的烟城。厚重的烟草文化是许昌一张熠熠生辉的历史文化名片,影响久远。

弹指一挥间,往事越百年。

旧时,许昌的烟市繁荣程度如何,有哪些领先的烤烟技术,有哪些鲜为人知的故事?

本期《许昌往事》,为读者讲述中华人民共和国成立前夕许昌烟市的故事。

城内曾有150多家烟行

据《许昌文史资料》记载,明天启年间,襄城开始晒烟。到了清同治年间,许昌晒烟已成为河南八大农产品之一,尤其是襄城烟草,声名远播,有“数十里之产,供数省之用”之美誉。

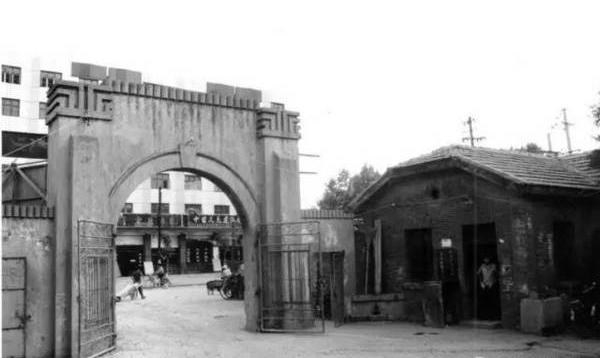

旧时,许昌城内有许多烟行,大多分布在京广铁路以西的解放路附近,尤其是位于恒达利市场对面的烟行街,聚集了大量烟行,十分热闹。当时,有一个从山东逃荒到许昌做烟草买卖的人,他叫彭春建。他建立华兴公烟行,生意非常红火。两年后,彭春建在华兴公烟行对面购地一亩半,盖了20多间房屋,开办了第二家烟行——合盛公烟行。随后,又有元大烟行等一大批烟行雨后春笋般涌现,渐渐成为烟行聚集的烟行街。

李耕五的《旧时许昌烟市的繁荣与烟痞的猖獗》一文记载,他由于家境贫寒,十二三岁时,在社旗、南阳等地区的卷烟厂做童工;1947年春天,来到许昌从事烟草买卖。到许昌后,李耕五在烟行街中段路北的协丰烟行当学徒,从事烟草挑拣、过磅等工作,并负责登记每天住宿的卖烟人员名单。

据李耕五回忆,协丰烟行的经理是当时的许昌政界名人常访农。抗战胜利后,常访农担任了许昌建设日报社社长,并接手了彭春建的合盛公烟行,改名为协丰烟行。在短短一年多时间里,常访农就赚到了80多个烟包的资本,成为当时许昌城内有名的烟草大亨。

《旧时许昌烟市的繁荣与烟痞的猖獗》一文记载,1947年前后,烟行街有大大小小的烟行22家。在烟叶收购的黄金期,许昌城内共有150多家烟行和30多家烟草转运公司,每天留宿的买卖烟叶的客商有万人之多。

烟草的收购、买卖、转运,大大促进了许昌经济的发展。

城内有西关、南关、北关三大烟市

当时,许昌的烟行大都集中在西关、南关和北关,它们也是著名的三大烟市。外地客商到许昌收购烟叶,都是通过烟行代替他们收购。每家烟行都设有较为宽敞的收烟场地,设有磅秤、仓库、土炕房等,还有烟师、司磅员、账房先生及学徒若干人,负责烟草买卖。

烟农到烟行卖烟时,按序排队。烟师查看烟叶等级,以质定价。价格谈妥后,再由搬运工人将烟叶搬到磅上,司磅员过磅后入库,买烟人持磅单到账房领款。每批烟叶收齐之后,在土炕房复烤打包,由转运公司装上火车,运往全国各地。

据《许昌文史资料》记载,烟行收烟一般在上午。许多下午赶到许昌城的卖烟人,把一捆烟叶放到烟行门口排队,于次日早晨参与烟叶收购。很多烟行在门口挂有一个大大的木招牌,上面写着“开磅”两个大字。

《旧时许昌烟市的繁荣与烟痞的猖獗》一文介绍,旧时,烟行使用的是“加一五”的行磅,即收烟时每磅多加7.5公斤,有时竟高达10公斤。在这种情况下,烟农每卖50公斤烟叶,只能拿到40公斤的钱。烟行和烟商从中渔利,大发黑心财。

那时候,南关火车站附近也有50多家烟行,大多是转运公司兼营烟行,主要集中在票房街、票房后街、孔家里、公兴存街、土城街等处。当时,来自上海、汉口、天津等城市的烟商经常到南关烟行收购烟叶,然后运往各地。南关的这些转运公司由于毗邻京汉铁路,交通便利,既收购烟叶,又负责运输,比西关烟行单纯收购烟叶的生意红火,到这里卖烟的人也比西关烟行多得多。

北关烟行主要集中在北关大街两侧,有烟行三四十家,几乎是一家挨着一家。由于烟市繁荣,许昌城内出现了商店、餐馆、旅社、浴室、戏院等,为卖烟人提供了便利。那时候,许昌城内有5个大戏院,还有一个黄马褂说书苑。这里除了说书外,还有说评词的,耍猴的,玩杂戏的,卖小唱的。

铲除欺行霸市的烟痞

《许昌文史资料》记载,1947年年底,许昌城内有大小烟行150多家,成为全国知名的烤烟生产、收购和运输基地。烟市的繁荣,促进了许昌城市的发展。那时候,许昌城内常住人口有四五万人,光流动人口就有3万多人。南大街两侧的一些高大建筑物,大多是1940年至1947年兴建的。

与繁荣红火的烟行相伴而生的,还有欺行霸市的烟痞。他们相互勾结,以哄骗等手段,强行以低廉的价格勒索烟农,敲诈烟叶,从中渔利。这使卖烟人痛苦不堪,身心受到很大伤害。

李耕五回忆,当时,协丰烟行后院住着一位汪指导员,他身边有个姓孙的勤务兵,为非作歹,每次来协丰烟行卖烟,都要威胁司磅员多写几十公斤烟叶,多占多拿。有一次,他来到协丰烟行卖烟,恰好常访农在场,司磅员就没有给他多写烟叶的重量。孙姓勤务兵将写好的烟单撕烂,大吵大闹。常访农立即上去扇了他两个耳光。吃了亏的孙姓勤务兵看到常访农后,敢怒不敢言。随后,汪指导员也来了,问明原委后,连连给常访农道歉。

中华人民共和国成立后,政府狠抓社会治理,许昌的丑陋现象逐渐消减。1951年年底,许昌城内的烟行有180多家。后来,国营烟草公司在各县、乡镇设立烟草收购站(点),许昌烟草进入新时期。