核心提示

“民以食为天。”充足的粮食储备是保障粮食供应、维系社会稳定、实现粮食安全的重要条件。

提起许昌的“大粮仓”,很多市民会想到许昌新兴国家粮食储备库。而他们可能不知道,旧时许昌的“大粮仓”在西署街(文化街清虚街至衙前街段)上。

2月3日,记者来到西署街,探寻旧时许昌“大粮仓”的过往。

□ 记者 张铮

■ 这里曾是常平仓旧址

西署街东西走向,路面不宽,早已没有了旧时的模样,只有路牌上的“西署街”3个字似乎在告诉大家,这是一条有着岁月痕迹的老街。

记者查阅史料得知,许昌自汉献帝建都以来,历代为州郡府治所。西署街为常平仓旧址,又称仓房街。何谓常平仓?顾名思义仓库也,实为州署粮仓。

为了探寻常平仓的过往,记者找到了市第七中学的历史老师张文静。她告诉记者,早在西汉宣帝时代就建立了国家储备粮库,当时称常平仓。其作用为谷贱时加价买进、谷贵时减价卖出,平抑物价,以便利民众。

汉宣帝五凤四年(公元前54年)春,掌管农业的主要官员大司农中丞耿寿昌上书朝廷说:近几年连年丰收,粮价低廉,“农人少利”,所谓谷贱伤农。而传统做法是每年经过漕运从关东(函谷关以东,今河南、山东)运400万斛谷物供应京师,动用劳力大约6万人。是否可以改变这样的做法,趁粮食丰收从距京师较近的三辅(陕西中部),弘农(河南灵宝),河东、上党、太原(以上三郡都在山西省中南部)等郡购买谷物,满足对京师的供应,可以省去一半以上漕运费用。他还建议,沿边郡县都应该修筑粮仓,“以谷贱增其贾而籴,谷贵时减贾而粜”,名曰常平仓。汉宣帝采纳了他的建议,于是“民便之”。耿寿昌也因此被赐爵“关内侯”。

以后历代多实行此法,以利于民。宋代也实行常平仓制度。宋太宗淳化三年(公元992年)夏,大旱加蝗灾,接着又大雨成灾,反而“京畿谷贱”。这是为什么呢?原来,宋太宗指派有关部门官员,在粮食丰收时“增价籴贮之”。待荒年歉收,再减价卖出。

明清之际,常平仓制度逐步完善。明代官办的常平仓,也称预备仓,主要分布于地方州县。清代常平仓由地方州、县政府进行管理。其主要职能为售卖存粮平抑粮价、粮谷粮种借贷和慈善赈济。

■ 常平仓制度溯源

“常平仓其实就是国家储备粮库的前身。”张文静说,常平仓的设立有着悠久的历史,充分体现了古人的智慧。其实,现在的国家储备粮库,是为备战备荒而委托粮食部门专门建立的。国家储备粮要求做到专仓储存,未经批准,任何单位和个人均不得动用。

说起国家储备粮食的制度,张文静告诉记者,司马光曾言“常平仓者,乃三代圣王之遗法”。先秦时期比较明确提出平抑粮价、储粮备荒思想的是管仲和李悝。《管子》一书指出:“岁有凶穰,故谷有贵贱。令有缓急,故物有轻重……夫民有余则轻之,故人君敛之以轻;民不足则重之,故人君散之以重。敛积之以轻,散行之以重,故君必有十倍之利,而财之櫎可得而平也。”

李悝曾指出:“籴甚贵伤民,甚贱伤农,民伤则离散,农伤则国贫。故甚贵与甚贱,其伤一也。善为国者使人无伤而农益劝……故大熟则上籴三而舍一,中熟则籴二,下熟则籴一,使民适居价平则止。小饥则发小熟之所敛,中饥则发中熟之所敛,大饥则发大熟之所敛而粜之。故虽遇饥谨水旱,籴不贵而人不散,取有余以补不足也。”

李悝在魏国推行“平籴法”,第一次将管仲的构想付诸现实。“手里有粮,心中不慌”的魏国借此迅速“大治”,成为“三晋”中第一个争雄于天下的国家。

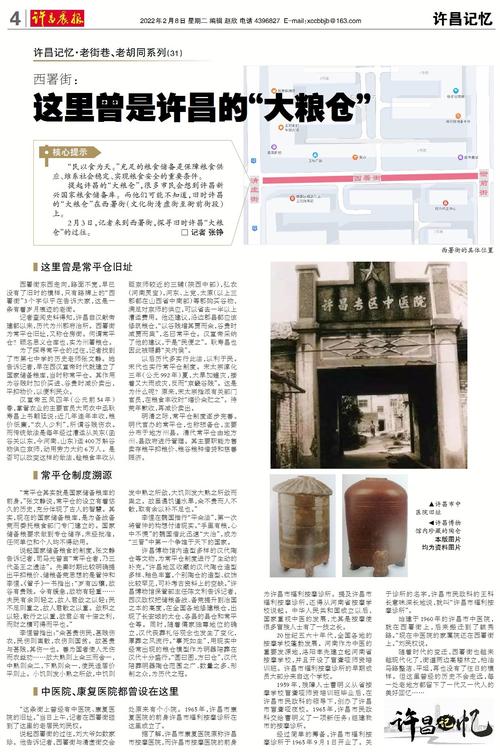

许昌博物馆内造型多样的汉代陶仓等文物,为常平仓制度进行了生动的补充。“许昌地区收藏的汉代陶仓造型多样、釉色丰富,个别陶仓的造型、纹饰比较罕见,可补考古资料上的空缺。”许昌博物馆保管部主任陈文利告诉记者,西汉政权把储粮备战、备荒提升到治国之本的高度,在全国各地修建粮仓,出现了长安城的太仓、各县的县仓和常平仓等。同时,随着儒家独尊地位的确立,汉代丧葬礼俗观念也发生了变化,厚葬之风流行。“事死如生”,用现实中经常出现的粮仓模型作为明器陪葬在汉代十分盛行。“圆曰囷,方曰仓”,汉代陪葬明器陶仓范围之广、数量之多、形制之众,为历代之冠。

■ 中医院、康复医院都曾设在这里

“这条街上曾经有中医院、康复医院的旧址。”当日上午,记者在西署街碰到了这里的老居民刘民权。

说起西署街的过往,刘大爷如数家珍。他告诉记者,西署街与清虚街交会处原来有个小院。1965年,许昌市康复医院的前身许昌市福利按摩诊所在这里成立了。

据了解,许昌市康复医院原称许昌市按摩医院,而许昌市按摩医院的前身为许昌市福利按摩诊所。提及许昌市福利按摩诊所,还得从河南省按摩学校说起。中华人民共和国成立以后,国家重视中医的发展,尤其是按摩使很多盲残人士有了一技之长。

20世纪五六十年代,全国各地的按摩学校蓬勃发展。河南作为中医的重要发源地,洛阳率先建立起河南省按摩学校,并且开设了盲聋哑师资培训班。许昌市福利按摩诊所的早期成员大部分来自这个学校。

1959年,残障人士曹明义从省按摩学校盲聋哑师资培训班毕业后,在许昌市民政科的领导下,创办了许昌市盲聋哑夜校。1965年,许昌市民政科交给曹明义了一项新任务:组建我市的按摩诊所。

经过简单的筹备,许昌市福利按摩诊所于1965年9月1日开业了。关于诊所的名字,许昌市民政科的王科长意味深长地说,就叫“许昌市福利按摩诊所”。

始建于1960年的许昌市中医院,就在西署街上,后来搬迁到了毓秀路。“现在中医院的家属院还在西署街上。”刘民权说。

随着时代的变迁,西署街也越来越现代化了,街道两边高楼林立,柏油马路整洁、平坦,再也没有了往日的模样。但这里曾经的历史不会走远,每一处老地方都留下了一代又一代人的美好回忆……