核心提示

绵延千年之久的科举制度,为平民出身的读书人打开了一条上进通道。自古以来,“朝为田舍郎,暮登天子堂”的事迹,屡见不鲜。

晚清时期,尽管西方的现代教育体系对传统科举制度带来了巨大冲击,但参加科举依旧是许多读书人的选择。

我们看了杨佩璋故居后,不禁想了解杨佩璋的故事。那么,作为清代长葛唯一的一位翰林,杨佩璋有着哪些传奇故事呢?

10岁就夺得全县第一名

“杨佩璋是我们后河社区的骄傲。”长葛市后河镇后河社区文书张新平说,听老辈人讲,5岁时的杨佩璋便能在母亲的怀里、父亲的肩上颂诗背文,乡人视其为神童。

在村民的讲述中,杨佩璋从小刻苦学习的形象更加生动了。据了解,杨佩璋的父亲去世后,杨佩璋和母亲的生活陷入了困境。为供儿子读书,他的母亲张氏终日给人纺纱、织布、洗衣等。

小小年纪的佩璋非常体谅母亲的疾苦,从不让母亲失望。在榆林(后河北三里)上学期间,早上,他总是第一个坐在教室读书;中午,他离开学堂坐在河湾(后河、榆林之间),吃着母亲准备的炒黄豆,就着溪水果腹,然后回到学堂练字;下午放学早,他跑到自家老坟摘毛桃充饥,并拾回做晚饭用的干柴;晚饭后,伴着母亲的纺车(纺线用的工具)声,他与母亲共点一盏油灯,习诗研文至深夜。

不久,杨佩璋的母亲病倒在床。为让母亲放心,杨佩璋日夜捧书侍候在母亲床前。为给母亲看病,他常常趁母亲熟睡之时,上陉山砍柴换钱,为母亲抓药治病。

母亲去世后,成了孤儿的杨佩璋无人照管。他常常衣不遮体,足无完鞋,食不果腹。为了生存,为了读书,小小年纪的他只得背井离乡到禹州的药行当伙计。在药行,他虽受着“仆役”之苦,但一日三餐有了保障,更重要的是,他有了在夜深人静时读书的机会。

杨佩璋的二伯父杨丙昌当时在浚县任职。得知侄子的境遇后,他将杨佩璋接到任所。杨佩璋学业大有长进。他第二年回乡应试,一举夺得全县第一名。那年,他刚10岁。

长葛才子成为晚清翰林

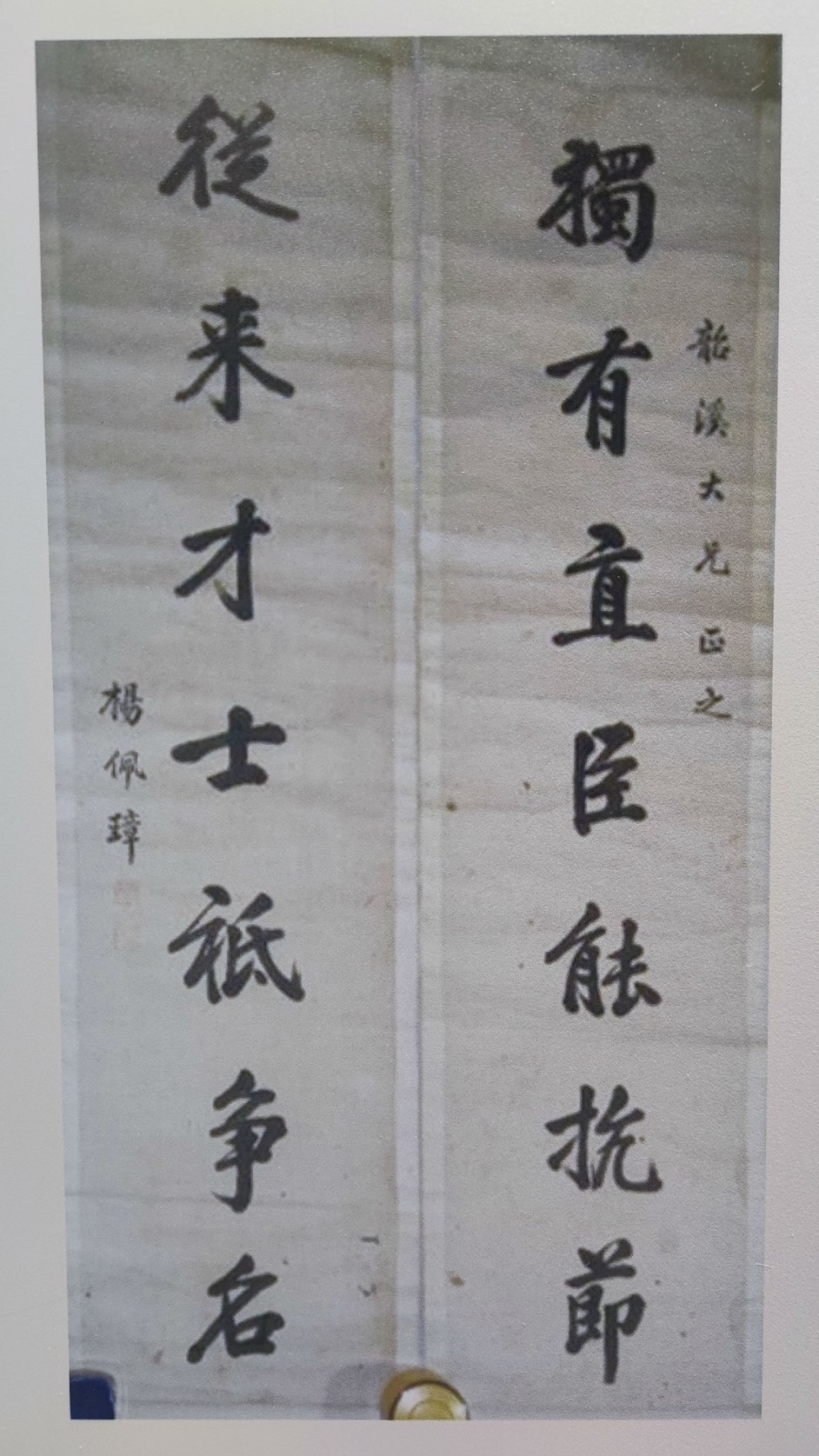

踏入仕途后,杨佩璋不善逢迎,他在翰林院待了24年。后来,他因学识渊博和为人磊落步步升迁。

1903年,杨佩璋被钦点江南主考官。

江南文风甚盛,但考场作弊和卖官鬻爵的现象也很严重。杨佩璋领旨后,有不少朝臣和京中名流向他行贿,均遭拒绝。为减少纠缠,他提前离京赴任。

相传,杨佩璋赴任前,慈禧赐他折扇一百把,让他做“酬酢”之用。这种折扇极其普通,但若能将折扇顺手送人,回报的将是万贯钱财。这是慈禧太后有意让他解决“宦囊羞涩”的。杨佩璋在赴任途中“夜行晓宿”,但是仍然躲不过沿途官府。每一次他们都热情款待,力尽东道之谊,借机攀附。顾面子的以购买折扇为由变相行贿,厚颜之徒则公开在居室摊摆银两、字画、古董,无奇不有。杨佩璋告诉他的左右随从,吃饭、住宿公平交易,折扇不得出售一把。

杨佩璋未收他人一两纹银,慈禧让他与人“酬酢”的一百把折扇,一把不少地“完璧归赵”,交还太后。

相传,当初有一些江南士子并未把这个主考大人放在眼中。考后的一天,众人来到杨佩璋的下榻处。一士子提出让主考大人从楼下走到楼上期间吟诗一首。众人无不附和,杨佩璋知其用心,便从容举步踏上楼梯。台阶将尽时,他才慢悠悠地吟出:“一上上到最上头。”众人大笑:“这也是诗吗?”说着杨佩璋已走完最后一个台阶,他手抓栏杆,道:“玉石栏杆接斗牛。”众士子惊愕之余,只见他举目远眺,右手高举,仪态轩昂,字字落地有声:“手揽天上一轮月,眼观江南八百州。”众士子目目相视,佩服有加,他们多少领略了这位主考官的士气。

江南放考一任,皇太后对杨佩璋信任有加。此时,杨佩璋如果能治理从政,一定能飞黄腾达。然而,他归隐山林之心早已萌生。

辛亥革命爆发后,杨佩璋回到家乡,实现了归隐山林的夙愿。回乡后,乡人对这位清末老臣敬而爱之,方圆百里的土匪、地痞则敬而远之。

杨佩璋看不惯那些以势压人的官僚、地痞、劣绅。通俗地说,他不愿与人争斗,总是以礼让人。他常常教诲亲属与家人,不得以任何方式对他人无礼,更不允许以他的名义欺压乡里。

扶危济困,乐善好施

杨佩璋一生乐善好施。

一天傍晚,杨佩璋漫步村外。习习凉风吹来,令应酬一天的杨佩璋心旷神怡。

太阳的余晖散尽,杨佩璋向寨内走去。寨门下站着一个人,前面放有一辆独轮小车。杨佩璋二话没说,躬下身子,用尽全力帮那人将车推到大街。车停下时,他才知道独轮小车上装的是两包足有200公斤重的煤。推煤人感恩不尽,向杨佩璋道出了推煤维持生计,为母亲看病的苦衷。杨佩璋听后,很是感动,当即说道:“今晚你不用找落脚的店铺上,就住在我家吧!”

煤车在杨府前停下,家人迎接杨佩璋时,推煤人方知给自己推车的大哥竟是翰林,他立即跪在杨佩璋跟前。杨佩璋将他扶起的同时吩咐家人:“今晚我和这个兄弟一起吃晚饭,给他安排好住处。”第二天一早,杨佩璋将包好的10两纹银放在推煤人手里,又派人将他送到村外。

石固一卖棒槌的老人到后河赶会,大热天棒槌没卖一把,人却晕倒在大街上。杨佩璋命人将他抬回府中医治。为帮他渡过难关,他利用亲朋为夫人祝寿之际发表声明:“一好友在街上卖棒槌,求你们每人捎回一把,帮他解燃眉之急。”结果,一车棒槌一哄而光,且卖了3倍以上的好价钱。

杨佩璋于1920年春去世,享年70岁。他没有留下看得见、摸得着的东西,但是留下了“杨大人”这个令人肃然起敬的称谓和众多传说。

正是这些传说,把刻苦发奋、饱学多识、居官清正、心系百姓的“杨大人”的故事一代一代地往下传。从某种意义上讲,这未尝不是一种生命的延续。