□ 记者 毛迎 文/图

在建安区张潘镇古城村,有一片农田的下方掩埋着两座故城,下层是许国故城,上层是汉魏许都故城。公元196年,曹操迎汉献帝都许的重大历史事件就发生在这里。此后,汉献帝刘协在这座皇宫生活25年。1800多年过去了,汉魏许都故城依然散发着璀璨的文化光束,吸引着人们前来探寻三国故事,品味曹魏文化。

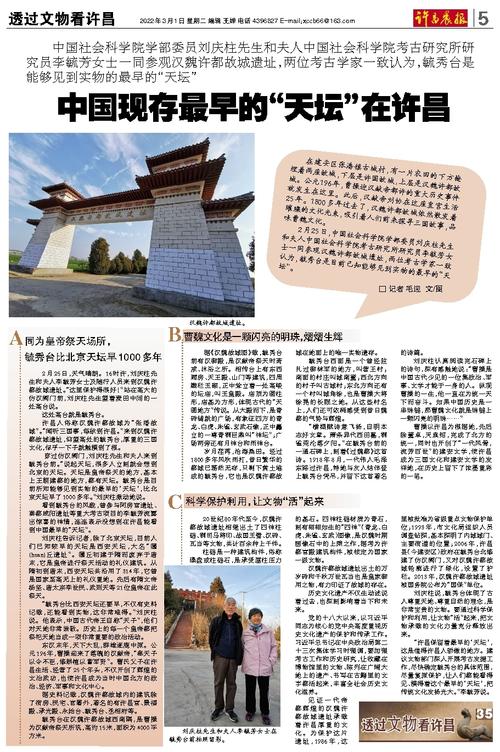

2月25日,中国社会科学院学部委员刘庆柱先生和夫人中国社会科学院考古研究所研究员李毓芳女士一同参观汉魏许都故城遗址,两位考古学家一致认为,毓秀台是目前已知能够见到实物的最早的“天坛”。

同为皇帝祭天场所,

毓秀台比北京天坛早1000多年

2月25日,天气晴朗。16时许,刘庆柱先生和夫人李毓芳女士及随行人员来到汉魏许都故城遗址。“这里保护得很好!”站在高大的仿汉阙门前,刘庆柱先生望着麦田中间的一处高台说。

这处高台就是毓秀台。

许昌人俗称汉魏许都故城为“张潘故城”。“闻听三国事,每欲到许昌。”来到汉魏许都故城遗址,仰望高处的毓秀台,厚重的三国文化,似乎一下子就触摸到了根。

穿过仿汉阙门,刘庆柱先生和夫人来到毓秀台前。“说起天坛,很多人立刻就会想到北京的天坛。天坛是皇帝祭天的地方,基本上王朝建都的地方,都有天坛。毓秀台是目前所知能够见到实物的最早的‘天坛’,比北京天坛早了1000多年。”刘庆柱激动地说。

看到毓秀台的风貌,曾参与阿房宫遗址、秦都咸阳遗址等重大考古项目的李毓芳流露出惊喜的神情,连连表示没想到在许昌能看到中国最早的“天坛”。

刘庆柱告诉记者,除了北京天坛,目前人们已知较早的天坛是西安天坛,大名“圜(huan)丘遗址”。圜丘初建于隋而废弃于唐末,它是皇帝进行祭天活动的礼仪建筑。从隋初到唐末,西安天坛共沿用了314年,它曾是国家至高无上的礼仪重地。先后有隋文帝杨坚、唐太宗李世民、武则天等21位皇帝在此祭天。

“毓秀台比西安天坛还要早,不仅有史料记载,还能看到实物,这非常难得。”刘庆柱说。他表示,中国古代帝王自称“天子”,他们对天地非常崇敬。历史上的每一个皇帝都把祭祀天地当成一项非常重要的政治活动。

东汉末年,天下大乱,群雄逐鹿中原。公元196年,曹操迎来了落魄的汉献帝,“奉天子以令不臣,修耕植以蓄军资”。曹氏父子在许昌生活、经营了25个年头,不仅开创了辉煌的文治武功,也使许昌成为当时中国北方的政治、经济、军事和文化中心。

据史料记载,汉魏许都故城内的建筑除了街房、民宅、官署外,著名的有许昌宫、景福殿、承光殿、永始台、毓秀台、丞相府等。

毓秀台在汉魏许都故城西南隅,是曹操为汉献帝祭天所筑,高约15米,面积为4000平方米。

曹魏文化是一颗闪亮的明珠,熠熠生辉

据《汉魏故城图》载,毓秀台前有汉御殿,是汉献帝祭天时斋戒、沐浴之所。相传台上有东西厢房、天王殿、山门等建筑,四周雕栏玉砌,正中耸立着一处高峻的坛庙,叫玉皇殿。庙顶为圆柱形,庙基为方形,体现古代的“天圆地方”传说。从大殿而下,是青砖铺就的广场,有象征四方的青龙、白虎、朱雀、玄武石像,正中矗立的一尊青铜巨鼎叫“神坛”;广场两旁还有月神台和雨神台。

岁月荏苒,沧海桑田。经过1800多年风吹雨打,昔日繁华的都城已荡然无存,只剩下黄土堆成的毓秀台,它也是汉魏许都故城在地面上的唯一实物遗存。

毓秀台西面是一个曾经驻扎过御林军的地方,叫营王村;南面的村庄叫城南董;西北方向的村子叫古城村;东北方向还有一个村叫城角徐,也是曹操大将徐晃的长眠之地。从这些村名上,人们还可依稀感受到昔日魏都的气势与辉煌。

“横槊赋诗意飞扬,自明本志好文章。萧条异代西田墓,铜雀荒沦落夕阳。”在毓秀台前的一通石碑上,刻着《过魏都》这首诗。1918年8月,一代伟人毛泽东路过许昌,特地与友人结伴登上毓秀台凭吊,并留下这首著名的诗篇。

刘庆柱认真阅读完石碑上的诗句,深有感触地说:“曹操是中国古代少见的一位集政治、军事、文学才能于一身的人。纵观曹操的一生,他一直在为统一天下而奋斗。如果中国历史是一串珠链,那曹魏文化就是珠链上一颗闪亮的明珠……”

曹操以许昌为根据地,先后除董卓,灭袁绍,完成了北方的统一,同时也开创了“一代风骨,流芳百世”的建安文学,使许昌成为三国文化和建安文学的发祥地,在历史上留下了浓墨重彩的一笔。

科学保护利用,让文物“活”起来

20世纪80年代至今,汉魏许都故城遗址相继出土了四神柱础、铜司马将印、战国玉璧、汉砖、瓦当等文物,共计百余种上千件。

柱础是一种建筑构件,俗称磉盘或柱础石,是承受屋柱压力的基石。四神柱础材质为青石,刻有栩栩如生的“四神”(青龙、白虎、朱雀、玄武)图像,是汉魏时期画像石中的上乘之作,据考为许都宫殿建筑构件,被核定为国家一级文物。

汉魏许都故城遗址出土的万岁砖和千秋万世瓦当也是皇家御用之物,有力印证了故城的存在。

历史文化遗产不仅生动述说着过去,也深刻影响着当下和未来。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视历史文化遗产的保护和传承工作。习近平总书记在中央政治局第二十三次集体学习时强调,要加强考古工作和历史研究,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养。

见证一代帝都辉煌的汉魏许都故城遗址承载着许昌厚重的文化。为保护这片遗址,1986年,这里被批准为省级重点文物保护单位;1993年,市文化局组织人员调查钻探,基本探明了内城城门、主要街道的位置;2006年,许昌县(今建安区)政府在毓秀台北修建了仿汉阙门,又对汉魏许都故城轮廓进行了绿化,设置了护栏。2013年,汉魏许都故城遗址被国务院公布为“国保”单位。

刘庆柱说,毓秀台体现了古人尊重天地、尊重自然的理念,是非常宝贵的文物。要通过科学保护和利用,让文物“活”起来,把文物承载的文化力量充分释放出来。

“许昌保留着最早的‘天坛’,这是值得许昌人骄傲的地方。建议文物部门深入开展考古发掘工作,尽快确定毓秀台的具体范围,尽量复原保护,让人们都能看得见、摸得着这个最早的‘天坛’,把传统文化发扬光大。”李毓芳说。