核心提示

古人常说,“琴棋书画”“君子之座必左琴右书”,“琴”居四艺之首,是因为它在很大程度上提升并影响了中国书画等其他艺术门类的境界。古琴艺术2003年入选联合国教科文组织“人类口头和非物质遗产代表作”。

前些年,古琴还是一种神秘而带有传奇色彩的乐器,人们偶然能从屏幕上看到它的身影:在电影《功夫》中,它被描述成功力强大的绝门武器;在《笑傲江湖》里,它能让正邪两派高手结为知音,共谱一曲“笑傲江湖”。

对于很大一部分中国人来说,认识古琴要追溯到2008年北京奥运会开幕式,画卷打开,高台之上一人身着汉服,坐在一张从唐代流传至今的古琴前面,拨弄琴弦,清澈的弦音如流水般倾泻出来,众多中外观众对这种古老传统的艺术神迷。

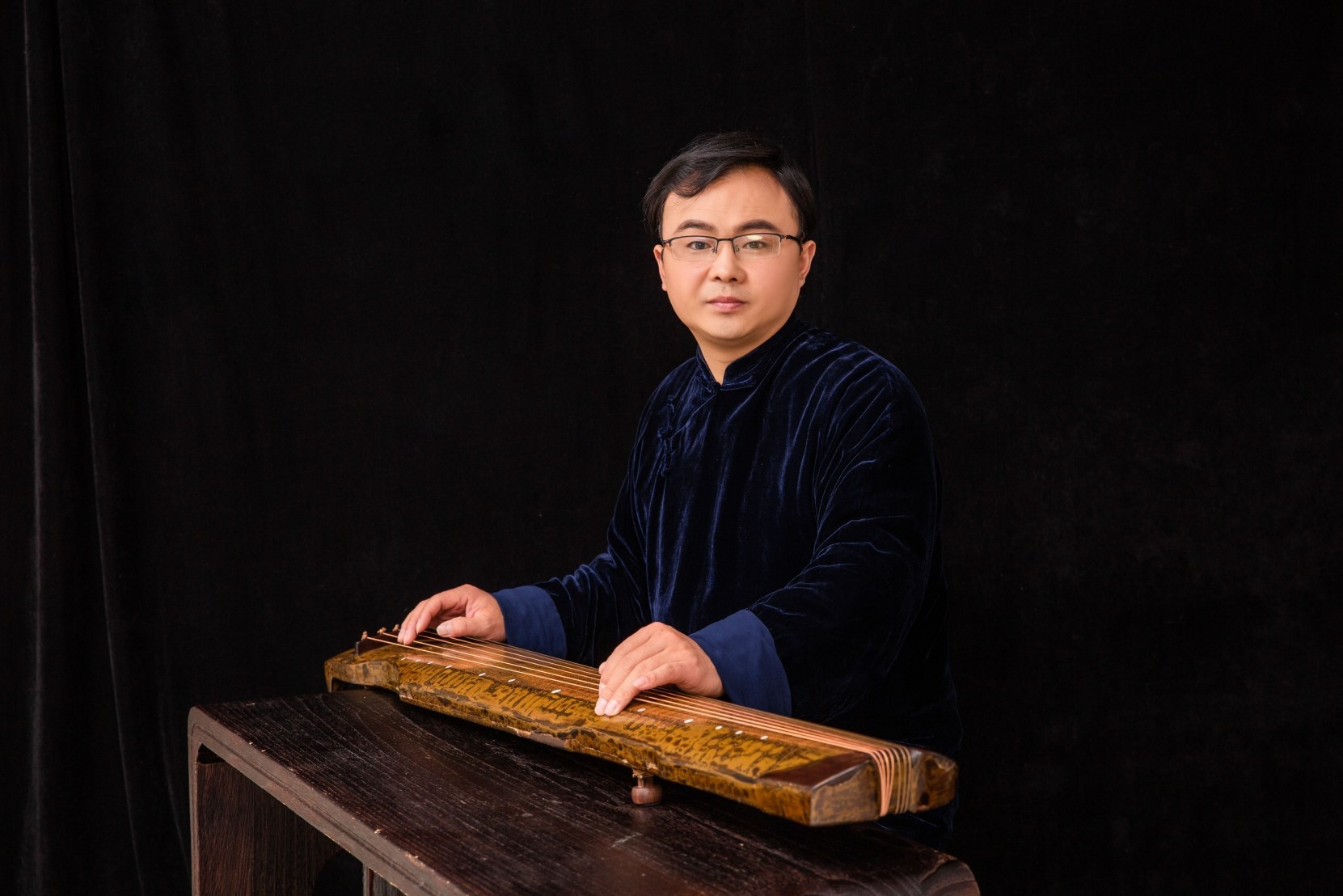

而在许昌掀起寻古琴、引领闻听古韵风潮的是中国古琴学会会员、河南省古琴专业委会常务理事、许昌市古琴学会会长赵艳春。从2014年他在秋湖书院组办第一次雅集活动开始,已有8年时间。

众多琴操皆生于许昌

古琴,又称“七弦琴”,在中国已有3000年的历史,是最古老的弹拨乐器之一,列为历来文人修养中的“琴棋书画”之首。在中国传统乐坛上,古琴也被视为“八音之首”“贯众乐之长,统大雅之尊”。

相传,古琴始于周代,最初只有五根琴弦。周文王与周武王经常抚琴,但日渐发现五根琴弦发出的声音不够悠长,逐每人加了一根。后来,人们称所加的两根琴弦为“文武二弦”。

“现在所保存下来的古琴曲谱,多达几千首;流传下来最早的古琴,也保存达千年之久。其中,不可小觑的是众多琴操(曲目)皆生于许昌,流传于世。《遁世操》被证实是有史记载的最古老的一首琴曲。”从赵艳春的介绍中可见古琴经久不衰的魅力之所在。

然而,我们现在一提到“琴”,最先想到的可能是西洋传来的钢琴、风琴,也常常会认为“琴”是一种更加适合女性弹奏的乐器,但赵艳春说,这其实是现代人的一种误解:“中国的古琴其实从来就是充满阳刚之气的男性化乐器。琴与剑一样,是与白衣飘飘纵横驰骋的少年、侠肝义胆的君子联系在一起的。”

古代的诗词里,更多的是描述一个人弹琴的场量,不仅有格调,而且极具美感,如王勃的“月下调鸣琴,相思此何极”;王维的“松风吹解带,山月照弹琴”,“独坐幽篁里,弹琴复长啸”;李白的“闲坐夜明月,幽人弹素琴”。连纵横疆场的岳飞静下来时都会在他的将军大帐里抚琴操曲,感叹“欲将心事付瑶琴”。

可见,琴在古代君子的生活当中是多么不可或缺。甚至人们在鄙夷一个人俗不可耐、蠢钝愚憨的时候,还会请出琴来“现身说法”,讥他一句“焚琴煮鹤”。

琴在中国传统文化中地位如此之高,身份如此尊贵,本身也有许多说道。

赵艳春说:“琴的基本形制是七弦十三徽,而这些数字也大有讲究,汉代大学者蔡邕的《琴操》中对琴的尺寸形态和寓意进行了详细说明:琴长三尺六寸象征三百六十日,长四尺五寸象征四时五行,宽六寸象征六合;前宽后狭象征尊卑,上圆下方象征天地;五弦象征五行,文王和武王加二弦象征君臣,七弦象征北斗七星等。一张琴,包含了天地万象、周天运转,琴的不同部位,名字也设计得仙气缭绕。琴底部的眼孔是所谓‘龙池’‘凤沼’,琴足称‘雁足’,琴头的侧端又有‘凤眼’和‘护轸’,琴尾用来架弦的部位称为‘龙龈’,龙龈两侧的边饰称为‘冠角’,又称‘焦尾’。”

半张报纸的琴缘

赵艳春,现为中国传统文化促进会古琴专业委员会委员、中国古琴学会会员、河南省古琴专业委会常务理事、许昌市音乐家协会理事、许昌市古琴学会会长、许昌市古琴演奏技艺非遗传承人。谈起对古琴的喜爱,赵艳春说,他在学琴之前,连古琴的样子都没有见过,第一次得见芳容是在一张报纸上,准确地说是半张报纸。那是2002年,他刚入伍不久,一次大扫除中,他捡到了半张擦玻璃剩下的《彭城晚报》。他在这张半张被丢弃的报纸上看到了广陵派第十二代传人、著名古琴家徐永先生的一篇报道,这让生于音乐世家的他一眼就爱上了古琴。于是,他萌生了学习古琴的想法。

几经周折,他终于联系上了徐永,但4次相约未能得以相见。可这并没有使他退缩,反而更加坚定了他学好古琴的想法。

“因为有学古筝的底子,我那时候觉得自己稍加努力完全可以掌握,但深入其中后才发现古琴实在太深奥了。”赵艳春说。为了学好古琴,他勤学苦练,在自己一个月只有60月补贴的情况下,买了一张4000元的古琴。而学古琴的费用同样高,赵艳春掏不起学费。师傅看他学得刻苦就免费教。不仅如此,徐永先生还教他斫琴,为他推荐国内的名师。他每年的探亲时间都用来拜访国内著名的古琴演奏家,如龚一老师、张子盛老师、姜抗生老师等。这些老师都是国内知名的古琴各派系的演奏传承人。说起自己能达到如今的技艺,赵艳春笑着对记者讲,他学琴是遇到了贵人。

“打谱”使古琴谱成为一种活的艺术

“《红楼梦》里有这样一个片段,贾宝玉去潇湘馆看林黛玉,发现她正在看一本书。宝玉不识书上字,打趣黛玉说:‘妹妹越发长进了,看起天书来啦。’黛玉嘲笑他:‘好个念书的人,连琴谱都没见过?’其实林妹妹看的是古琴谱,它借用汉字的偏旁部首,与数字拼合而成,记录弦位和徽位、左右手弹奏方法,称作减字谱。”赵艳春指着他书写的《广陵散》向记者介绍。

自有古琴以来,在琴谱出现之前,学琴都是靠师徒之间口授心传,一句一曲,古琴的指法随之逐渐复杂,汉代开始有弹琴手法的名称记载,这些手法又称为指法,为了方便记忆,弹琴人便将指法用文字记下来。其后又把整首琴曲每一个指法用在哪一条弦的哪一个徽位的弹琴方法详细记录下来,并将琴曲的调名记下,便成为琴谱。对懂琴的人来说,琴谱一目了然,而对不懂琴的人来说,想要看懂它很难。

古琴谱不但难看懂,且创作手法独一无二。

赵艳春说,古琴谱只有音高没有节奏,琴人需要根据乐曲意境和多年弹奏心得经验进行二次创作,术语叫“打谱”,古人有“大曲打三年,小曲打一年”之说。这也使琴乐成为一种活的艺术,这是世界上任何一种记谱法都无法比拟的。

赵艳春在学琴之初也曾感到费解。“学了这么多年乐器,根本想象不到一件乐器没有拍子怎么演奏。”赵艳春说,“等学得深了才明白古人的智慧,弹奏古琴是靠气息来调整节奏,所以即便是同一首曲子在不同的心情下弹奏,的确可以表达出不同的情感。”

古调虽自爱,期待众人传

谈起古琴的传承,赵艳春表示,其实古琴已不仅是一种民族器乐,它糅合了中国千百年来“儒”“释”“道”等诸子百家的文化内涵,衍生出独特的一门“琴道”。古琴的“千年之音”,如今已成为传承中国传统文化的一个重要部分。

自古以来,古琴没有像扬琴、唢呐等乐器被列入民俗乐器中,而是作为一种高雅的艺术被文人雅士所喜爱。这是因为古琴具有音量小、音色低沉、曲调中正平和等特征,这些因素让它较为适合于小范围内演奏和欣赏,而不适宜大而广之的宣扬,它所阐释的“五音”与中国“五行”、人体“五脏”都是相通的。因此,欣赏古琴时,更需要营造安静的氛围,只有静下心来,才能细细品味出古琴清幽雅致的独特韵味。

如今,传统文化受到很多人的喜爱,在赵艳春从2013年退伍回到许昌到现在的近十年来,正好也是古琴文化在许昌得以迅速推广和普及的黄金发展期。2018年12月,在他的倡导下成立了许昌市古琴学会,会员从当时的百余人发展到了现在的2000多人。

这些年来,每年寒、暑假他都会开办公益讲堂。跟赵艳春学琴和交流古琴的人也越来越多,还有不少从全国各地慕名而来的音乐家和传统文化爱好者找他交流、切磋,互研琴学,将传统文化融入古琴等传统乐器的演奏和交流中,从而获得更多的文化滋养。

赵艳春表示,他作为许昌市非物质文化遗产许昌古琴演奏技艺传承人,时常为如何推广这项技艺而感到茫然。他的梦想是让古琴这项非物质文化遗产“活”下去、“火”起来。他希望能为更多的人推开古琴这项传统艺术的大门,做好许昌古琴文化的传承工作。