核心提示

铜印历史悠久,大致源于东周,盛于西汉,古亦称“金印”。铜制的印章,官私皆用,官用代表一定的官阶。汉代禄六百石以上佩之,南朝诸州刺史多用铜印,唐诸司﹑宋六部以下用铜印,清府﹑州﹑县皆用铜印。

许昌博物馆收藏有几方古代印章题材藏品,其中的汉代军职用印颇具特色。2月23日,记者走进许昌博物馆,为您讲述汉代铜印的故事。

“怀金垂紫”为何是无数人的梦想?

当日上午,记者来到许昌博物馆,在该馆保管部主任陈文利的指引下,展厅内的几方铜印映入眼帘。

这些铜印的造型基本相同,均为扁正方体,印背面有鼻钮(又称桥钮)。青铜绿锈的印章,带着千年的古老气息,呈现在人们面前。

“汉代官印形制以正方形为主,尺寸都不大。”陈文利告诉记者,据《古玺印与古玺印鉴定》一书介绍,汉代的官印,边长为汉制一寸,相当于现在的2.4厘米,所以称为“方寸之印”。下级官吏使用的半通印呈长方形,为正方形官印的一半。

汉代的官印均以篆书入体。印上的钮,做成特定形状,称为“钮式”。钮上有穿孔用以系绶。官印的“钮式”也有一定的制度规定,高级官吏用龟钮,中下级官吏用鼻钮。《汉归仪》:“皇帝用璃虎钮,皇太子、列侯、丞相、丞尉三公前后左右将军及秩比二千石的官用龟钮;千石,六百石,四百石至二百石以上的官用鼻钮。”

东汉光武帝更制定了印绶的颜色,《文献通考》:“御史大夫,银印、青绶,凡吏秩比二千石以上皆银印青绶,光禄大夫,无秩,比六百石以上,皆铜印,墨绶、大夫、博士、御史、谒者郎、仆射、御史、治书,尚符玺者,比二百石以上皆铜印,黄绶。”

汉代有专门收藏印绶的容器,叫“鞶囊”。官员平时将印装在腰侧的鞶囊中,将绶垂在外边,以表示自己的身份。

“怀金垂紫”是无数人的梦想和追求。《汉书·朱买臣传》记载,朱买臣拜为会稽太守后,仍然穿着之前的破衣服,怀揣“印绶”,步行回到会稽郡邸。吃饭的时候,朱买臣不知是故意还是无心,把印绶的带子露了出来。有人看到了,赶紧仔细查看其印,才发现朱买臣已经贵为会稽太守了。于是,大家连推带挤,排列于中庭,对着朱买臣拜谒行礼。可见,印绶在汉代,是官员身份的显著标志,“认印不认人”是当时的常态。印绶制度是汉代进行国家行政管理、保障官僚体制正常有效运转的重要制度,承载着非常丰富的政治元素。

汉代的印绶制度对后世的影响很大。魏晋南北朝时期仍以印绶区别官阶的高低。即便后来出现了品色衣制度和补服制度,印绶制度也没有完全从国家的政治生活中消失。尤其是绶的用途有所扩展,不仅可以连接于佩玉,而且也用作佩刀、双印之饰。

从铜印看汉代设置的军中官职

汉代设置了很多官职,然而古代并不像今天科技发达,能够对人物的身份进行图文认证,官印就成了很好的凭信。官印不仅是官方人员身份的象征,同时也是发布政令的重要凭信,可以说是相当重要。

汉官印分铸印、凿印两种,一般文官多用铸印,军中在急需时的“急就章”则采用凿制。从出土和传世汉官印看以军官印为多,其中凿制“将军”“司马”两种官印价值较高。

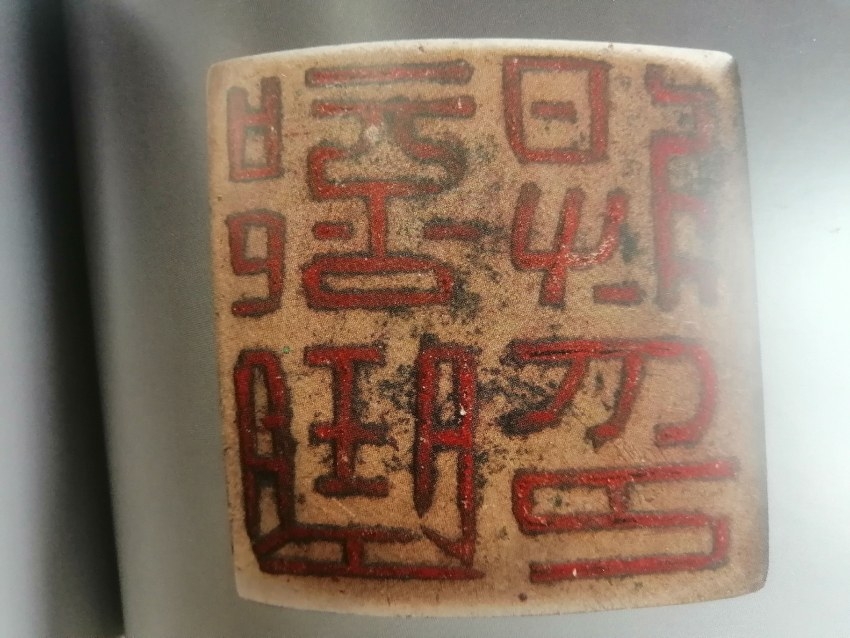

陈文利告诉记者,许昌博物馆珍藏的汉代铜印有“军假司马”印、“部曲将”印、“别部司马”印、“军司马”印。

“部曲将印”为铜质,方形,鼻钮,边长2.4厘米,通高2厘米,印文汉篆字体,白文,两竖行排列,右上起顺读“部曲将印”四字。刻字清晰,粗犷有力,稚拙古朴。《后汉书·百官志》载:“将军,不常置。本注曰:掌征伐背叛。比公者四:第一大将军,次骠骑将军,次车骑将军,次卫将军。又有前、后、左、右将军。其领军皆有部曲。”《通典·职官十九》载:“晋官品列部曲督第七品,部曲将第八品。”可见“部曲”系军队编制单位。“部曲将”,官名,汉朝置,为统领部曲的将领,归部曲督管。

“军假司马”印印文汉篆字体,白文,两竖行排列,右上起顺读“军假司马”四字,排布平均,章法妥帖,线条流畅生动,蕴含有度。《后汉书·百官志》载:“大将军营五部,部校尉一人,比二千石;军司马一人,比千石。部下有曲,曲有军侯一人,比六百石。曲下有屯,屯长一人,比二百石。其不置校尉部,但军司马一人。又有军假司马、假侯,皆为副贰。”《汉书·韩延寿传》云:“延寿在东郡时,试骑士……五骑为伍,分左右部,军假司马、千人持幢旁毂。”由此可知,“军假司马”应为大将军账下的属官,为“部”的主官“军司马”的副职,俸禄应在一千石至六百石之间。

刘备和孙坚曾任“别部司马”?

“襄城县文物办还珍藏着一方‘别部司马’印。”陈文利说,1986年初襄城县孙祠堂乡(现在紫云镇)古庄村一位同志在地表拣到一枚铜印。印为正方印,鼻钮,印边长2.3厘米、厚0.8厘米、通高1.7厘米,印文为篆刻“别部司马”。

那么,“别部司马”是什么官职?“别部司马”是东汉至三国时代的“别营”指挥官,“别营”是当时军队中非常设的一级编制,由大将军和将军直接指挥,类似于现在部队的独立旅、独立团。

“别部司马”虽然职位不高,但往往能独当一面,单独执行一些重要的军事任务。譬如,汉灵帝中平五年(公元188年),巴郡板楯蛮发动起义,东汉朝廷就先后两次派出上军“别部司马”赵瑾率军前往镇压。到了东汉末年,由于农民起义的打击,加上各地豪强和州郡官吏纷纷割据称雄,王室衰微。各大军阀一面镇压农民起义军,一面因为争夺地盘,他们之间又相互大打出手,“别部司马”“别营”也就成为他们收买流散武装、拉络人心、扩充实力的工具。因此,在东汉末年到三国的一段时期,不少默默无闻的人物在这个职位上得以崭露头角,例如刘备、孙坚、关羽、张飞、曹仁、夏侯渊、黄盖等著名历史人物都曾做过“别部司马”。

特别是刘备和孙坚这两位重量级人物,就是在“别部司马”任上初步具有了自己的私家武装,并在此基础上打下了未来创立大业的基础。据《三国志》记载:中平元年(公元184年),孙坚带领一些下邳的同乡少年从军,被中郎将朱儁任命为佐军司马,他又在淮泗一带招募了1000多名士兵,组成了一只特别能战的部队,所向披靡,接连打了好几个胜仗。特别是在攻打保宛城的战役中他率先破城,战后受到表彰,并被提拔为“别部司马”。以后孙坚的部队日益强大,在江东打下了一片基业,为以后其子孙权建立东吴政权,奠定了良好的基础。

刘备的经历也是如此:东汉灵帝末年,不甘平庸的刘备,带着一群难兄难弟,先是参与镇压黄巾军,后来又加入了军阀们争夺势力范围的争霸战。立过功,受过奖;也吃过败仗,被人追杀,四处逃亡。后来投奔中郎将公孙瓒,公孙瓒为拉拢刘备,为他争取到了“别部司马”一职。从此,刘备的实力一步一步地发展壮大,最终建立了蜀汉政权,成为雄踞一方的霸主。

在东汉末年争霸战中,“别营”“别部司马”为各方霸主争夺势力范围,发挥过十分重要的作用。随着三国鼎立局面的形成,“别营”和“别部司马”已经不适应当时形势需要,并开始逐步退出历史舞台。

几方铜印,“刻”出1800多年前的历史风云,透过这些官印,我们似乎看到了那个风涌云起的时代。