核心提示

禹州,古为“夏禹国”,因大禹治水有功受封于此而得名。

如果从东边进入禹州城区,在一个十字路口的大转盘处,人们远远地就可以看到禹州市的地标建筑——大禹塑像,赫然屹立,蔚为壮观。禹州市境内有众多有关大禹治水的地名、遗址、遗迹以及各种神话传说,都表现了禹州人对大禹的崇敬。尤其是他劳身焦思,居外十三年,三过家门而不入,舍小家顾大家的崇高品质,公而忘私的奉献精神,成为中华民族精神的源头和象征。

在禹州市西大街禹州市文物工作队的院内,就有一个有关大禹治水的遗迹“禹王锁蛟井”。3月11日,记者驱车来到禹州,再一次目睹了这口神奇的古井。

神话传说歌颂了大禹治水的智慧和力量

“在全国各地,‘禹王锁蛟井’的故事与传说很多。”禹州市文物管理处副主任教凤麟介绍。相传,舜帝时,世上不知从哪里来了一个凶猛的蛟龙,这蛟龙能在水中兴风作浪,鼓动水势,它冲垮人们所筑的堤防,淹没村庄,残害生灵,致使无数百姓家破人亡,流离失所。

为制止洪水泛滥,为民除害,鲧被推荐来负责这项工作。鲧采用堤工障水,作三仞之城,结果,九年治水而不得成功,最后被放逐羽山而死。

接着,禹继承父业领导群众治水,他改鲧“围堵障”为“疏顺导滞”,就是疏通河道,拓宽山的峡口,让洪水能更快地通过。他历经万苦,劳神焦思,“声为律,身为度”,以“居外十三年三过家门而不入”,决汝汉排淮泗而注之江,最终制服了洪水,疏通了九河,造福了人类。因此,受舜封为夏伯,都于禹县。后世为纪念讴歌大禹治水的英雄业绩,在漫长的历史进程中就流传下“禹王锁蛟井”的神话故事传说。

据传,古代的洪水灾害,主要是由于蛟龙的作怪。为此,大禹在治理洪水过程中,四处寻找蛟龙的踪迹。当时,大禹和兴风作浪的蛟龙在颍水中大战上千回合,蛟龙难以抵挡,化作孩童躲过大禹,顺水而下,被禹县城北的一对老夫妇收留。

“这孩子聪明伶俐,老两口儿爱如掌上明珠,但他一不学文,二不学武,每天泡在颍河里戏耍,老两口儿对此虽然生气但也无计可施。”教凤麟说。大禹听说此事后,觉得蹊跷,便扮作老汉来到老夫妇的家中。中午,老人留大禹在家中吃饭,做了面条招待。大禹刚端起碗,那个顽童便从外面回来,他看见大禹,二话不说,转身就跑。说时迟,那时快,大禹顺手从碗里抽出一根面条,吹口仙气,面条立即变成一根又粗又长的铁索,瞬间朝顽童的脖颈套去,并大声喝道:“畜生!还不快现原形!”刹那间,那顽童就变成一个浑身鳞甲、张牙舞爪的蛟龙。老人一见,顿时吓倒在地。大禹说道:“老人家,不必惊慌,他就是制造水患,为害天下的蛟龙。”

随后,大禹将蛟龙用铁索拴住,禁锢在城中一口井中。蛟龙求饶,问大禹什么时候才能放他出来,大禹不愿他出来祸害百姓,就对他说:“除非等到石头开花!”就这样,蛟龙一直被困于井中。

有一天,禹县来了一位新上任的州官,他听手下人说起“禹王琐蛟井”事情,就去观赏。到了井口,州官怕头上的纱帽掉进井里,便随手戴在井旁的石柱上,然后让人拉动铁链,想看看蛟龙的模样。铁链的移动惊醒了井内的蛟龙,蛟龙抬头看见石柱上花花绿绿的帽花,以为石头开了花,便挣扎着想出井,一时间井内水花四溅,地动山摇。州官大骇,慌忙取下官帽就跑。这时,蛟龙以为自己是花了眼,看错了石头上的“花”,又老老实实待在井里。

40年前重修古井,铸铁索链、立大禹像

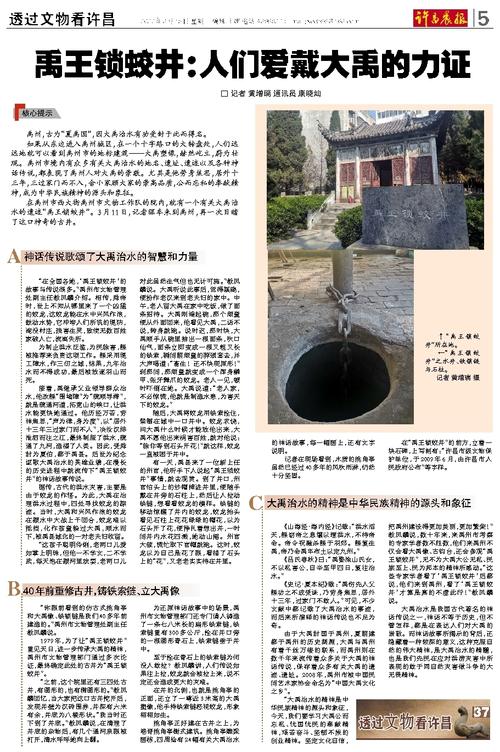

“你眼前看到的仿古式挑角亭和大禹像、铁锁链是我们40多年前建造的。”禹州市文物管理处副主任教凤麟说。

1979年,为了让“禹王锁蛟井”重见天日,进一步传承大禹的精神,禹州市文物管理部门通过多次论证,最终确定此处的古井为“禹王锁蛟井”。

“之前,这个院里还有三四处古井,有圆形的,也有椭圆形的。”教凤麟回忆,当大家把这口古井挖开后,发现井壁为汉砖围券,井深有六米有余,井底为八棱形状。“我当时还下到了井底。”教凤麟说,在清理了井底的杂物后,有几个通河泉眼被打开,清水呼呼地向上翻。

为还原神话故事中的场景,禹州市文物管理部门还专门请人铸造了一条七八米长的扁形铁索链,铁索链重有300多公斤,拴在井口旁的一根圆形青石上,铁索链垂于井中。

至于拴在青石上的铁索链为何没人敢拉?教凤麟讲,人们传说如果往上拉,蛟龙就会被拉上来,说不定还会造成更大的灾难。

在井的北侧,也就是挑角亭的正面,还立了一尊近3米高的大禹塑像,他手持铁索链怒视蛟龙,形象栩栩如生。

挑角亭正好建在古井之上,为卷脊挑角亭榭式建筑。挑角亭雕梁画栋,四周绘有24幅有关大禹治水的神话故事,每一幅画上,还有文字说明。

记者在现场看到,木质的挑角亭虽然已经过40多年的风吹雨淋,仍然十分坚固。

在“禹王锁蛟井”的前方,立着一块石碑,上写刻有:“许昌市级文物保护单位,于2009年6月,由许昌市人民政府公布”等字样。

大禹治水的精神是中华民族精神的源头和象征

《山海经·海内经》记载:“洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹,帝乃命禹卒布土以定九州。”

《吕氏春秋》曰:“禹娶涂山氏女,不以私害公,自辛至甲四日,复往治水。”

《史记·夏本纪》载:“禹伤先人父鲧功之不成受诛,乃劳身焦思,居外十三年,过家门不敢入。”可见,不少文献中都记载了大禹治水的事迹,而后来所演绎的神话传说也不足为奇。

由于大禹封国于禹州,夏朝建都于禹州的历史渊源,大禹与禹州有着千丝万缕的联系,而禹州则在数千年来流传着众多关于大禹的神话传说,保存着众多有关大禹的遗迹、遗址。2008年,禹州市被中国民间艺术家协会命名为“中国大禹文化之乡”。

“大禹治水的精神是中华民族精神的源头和象征,今天,我们要学习大禹公而忘私、忧国忧民的奉献精神,艰苦奋斗、坚韧不拔的创业精神。坚定文化自信,把禹州建设得更加美丽,更加繁荣!”教凤麟说,数十年来,来禹州市考察的专家学者数不胜数,他们来禹州不仅会看大禹像、古钧台,还会参观“禹王锁蛟井”,无不为大禹大公无私、民族至上、民为邦本的精神所感动。“这些专家学者看了‘禹王锁蛟井’后都说,他们来到禹州,看了‘禹王锁蛟井’才算是真的不虚此行!”教凤麟说。

大禹治水是我国古代著名的神话传说之一,神话不等于历史,但不管怎样,都是在表达人们对大禹的崇敬。而神话故事所揭示的背后,还隐藏着一种较深的意义,这种克服自然的伟大精神,是大禹治水的精髓,也是我们先民在应对洪涝灾害中所表现的敢于同自然灾害做斗争的大无畏精神。