在刚刚过去的6月9日“国际档案日”当天,许昌(中国)画圣美术馆馆长赵建克,将自己收藏多年的20件乾隆、道光年间,以及近现代的地契档案资料,一并捐献给许昌市档案馆。

这些看似泛黄,甚至有些破旧的地契,不仅是家族的记忆,也承载了厚重的历史。那么,地契在旧时都发挥着哪些重要作用?在今天又有着怎样的历史价值?本期的《透过文物看许昌》,我们就来关注旧时的地契,通过它背后所蕴含的信息,来追溯人们在当时是怎样进行房产买卖的。

20件地契档案

时间跨越200余年

随着封建土地所有制的发展,私人土地的买卖、典当、租佃等,逐渐形成了大量的契约文献。地契,作为我国古代土地买卖的契约,也是土地所有权凭证,是研究民间经济、社会行为不可多得的宝贵资料。

赵建克捐赠的部分地契,于6月9日“国际档案日”当天,展示在许昌市档案馆一楼展厅,吸引了不少市民的目光。

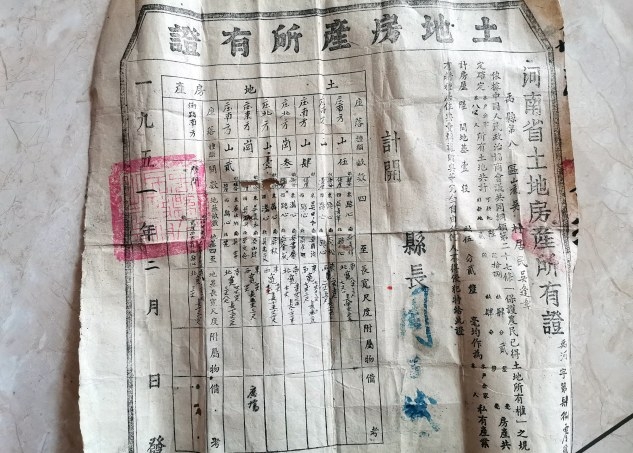

这些地契保存相对完整,其中年代最久远的便是清代乾隆、道光时期的几份官契,距今已有200多年的历史。

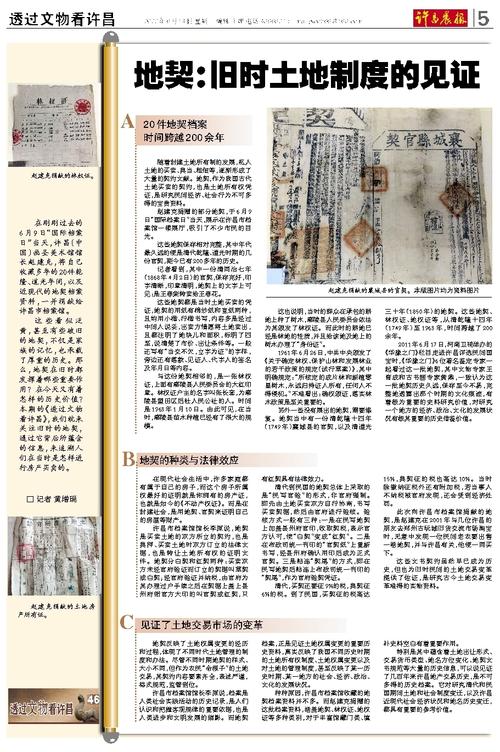

记者看到,其中一份清同治七年(1868年4月2日)的官契,保存完好,印字清晰,印章清明,地契上的文字上可见:是王春荣转卖给王春花。

这些地契都是当时土地买卖的凭证,地契的用纸有棉纱纸和宣纸两种,且均用小楷、行楷书写,内容多是经过中间人说妥,出卖方情愿将土地卖出,且都注明了地块儿和面积,标明了四至,说清楚了市价、出让条件等。一般还写有“当交不欠,立字为证”的字样,旁边还有落款、见证人、代字人的签名及年月日等内容。

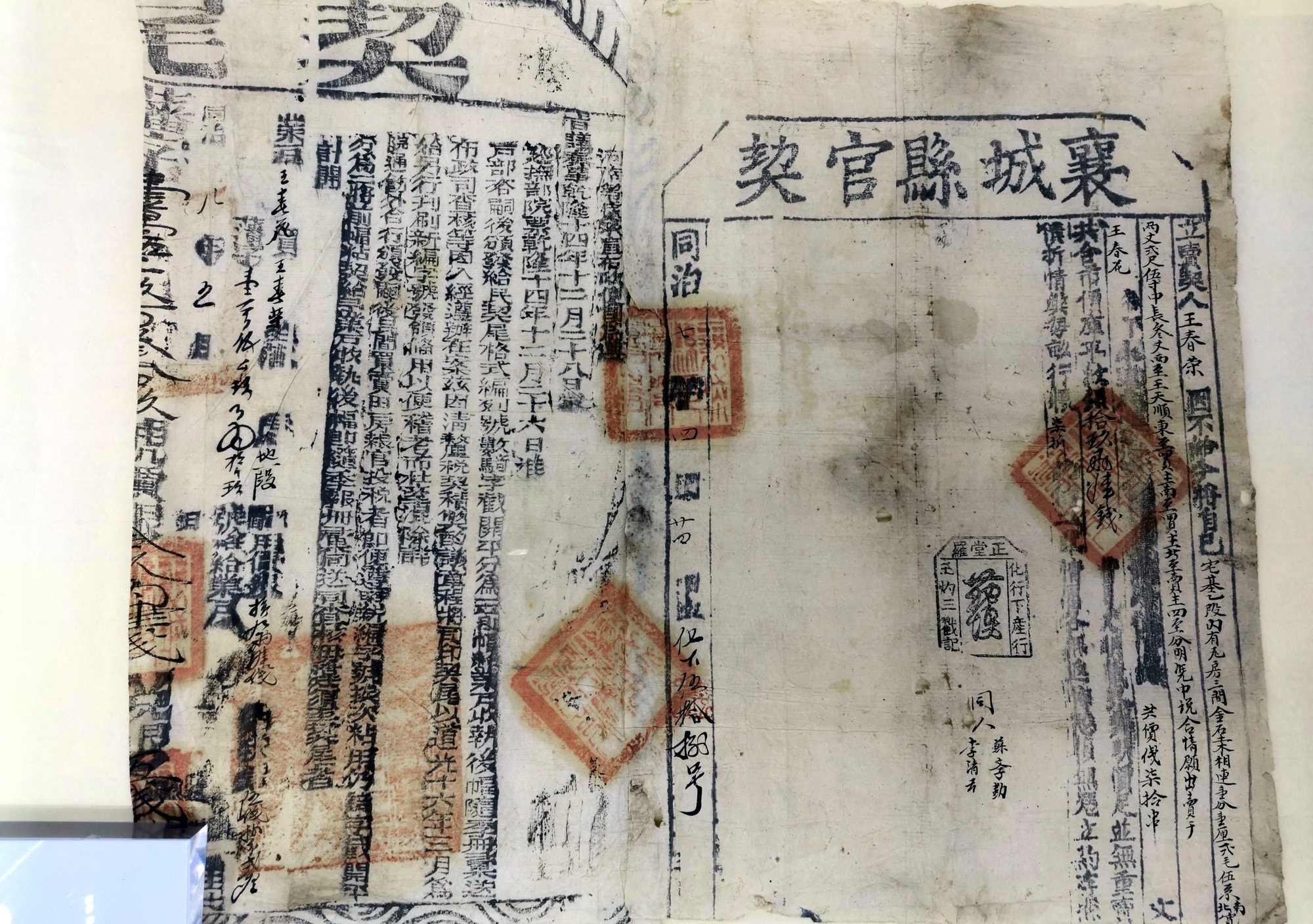

与这份地契相邻的,是一张林权证,上面有鄢陵县人民委员会的大红印章。林权证户主的名字叫张长套,为鄢陵县望田区后杜人民公社的人。时间是1963年1月10日。由此可见,在当时,鄢陵县苗木种植已经有了很大的规模。

这也说明,当时的群众在承包的耕地上种了树木,鄢陵县人民委员会依法为其颁发了林权证。而此时的耕地已经是林地的性质,并且给该地及地上的树木办理了“身份证”。

1961年6月26日,中共中央颁发了《关于确定林权、保护山林和发展林业的若干政策的规定(试行草案)》,其中明确规定:“所核定的成片林和新植零星树木,永远归持证人所有,任何人不得侵犯。”不难看出:确权颁证,落实林木政策是至关重要的。

另外一些没有展出的地契,需要修复。地契当中有一份清乾隆十四年(1749年)襄城县的官契,以及清道光三十年(1850年)的地契。这些地契、林权证、地权证等,从清乾隆十四年(1749年)至1963年,时间跨越了200余年。

2011年6月17日,河南卫视举办的《华豫之门》栏目走进许昌评选民间国宝时,《华豫之门》6位著名鉴定专家一起看过这一批地契,其中文物专家王育成和古书画专家黄鼎,一致认为这一批地契历史久远,保存至今不易,完整地透露出那个时期的文化痕迹,有着极为重要的史料研究价值,对研究一个地方的经济、政治、文化的发展状况有极其重要的历史借鉴价值。

地契的种类与法律效应

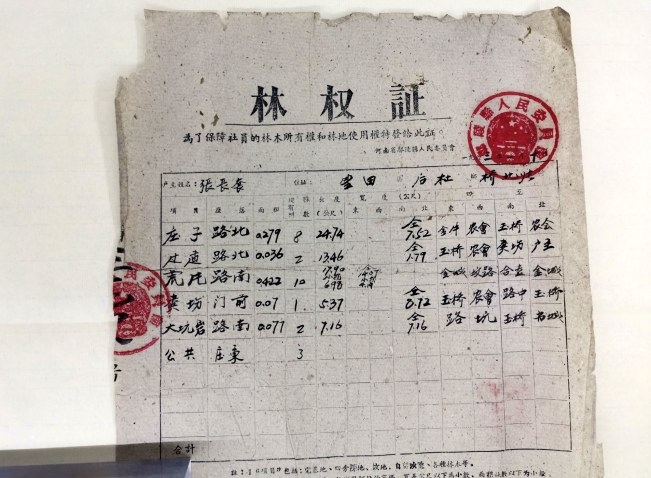

在现代社会生活中,许多家庭都有属于自己的房子,而这个房子所属权最好的证明就是你拥有的房产证,也就是如今的《不动产权证》。而是在封建社会,是用地契、官契来证明自己的房屋等财产。

许昌市档案馆馆长李原说,地契是买卖土地的双方所立的契约,也是典押、买卖土地时双方订立的法律文据,也是转让土地所有权的证明文件。地契分白契和红契两种:买卖双方未经官府验证而订立的契据叫草契或白契;经官府验证并纳税,由官府为其办理过户手续之后在契据上盖上县州府衙官方大印的叫官契或红契,只有红契具有法律效力。

清代到民国的地契总体上采取的是“民写官验”的形式,非官府强制。即先由土地买卖双方自行协商,书写买卖契据,然后由官府进行验核。验核方式一般有三种:一是在民写地契上加盖县州府官印,收取契税,表示官方认可,使“白契”变成“红契”。二是在布政司统一刊印的“官契纸”上重新书写,经县州府确认用印后成为正式官契。三是粘连“契尾”的方式,即在民写地契后粘连上布政司统一刊印的“契尾”,作为官府验契凭证。

清代,买契还要征9%的税,典契征6%的税。到了民国,买契征的税高达15%,典契征的税也高达10%。当时除缴纳征税外还有附加税,若当事人不纳税被官府发现,还会受到经济处罚。

此次向许昌市档案馆捐献的地契,是赵建克在2001年与几位许昌的朋友去郑州古玩城旧货交流市场淘宝时,无意中发现一位民间老农要出售一卷地契,并与许昌有关,他便一同买下。

这些文书契约虽然早已成为历史,但也为旧时民间的土地交易变革提供了佐证,是研究古今土地交易变革难得的实物资料。

见证了土地交易市场的变革

地契反映了土地权属变更的经历和过程,体现了不同时代土地管理的制度和办法。尽管不同时期地契的样式、大小不同,但作为农民“命根子”的土地交易,其契约内容要素齐全,表述严谨,格式规范,监管到位。

许昌市档案馆馆长李原说,档案是人类社会实践活动的历史记录,是人们认识和把握客观规律的重要依据,也是人类进步和文明发展的缩影。而地契档案,正是见证土地权属变更的重要历史资料,真实反映了我国不同历史时期的土地所有权制度、土地权属变更以及对土地的管理制度,甚至反映了某一历史时期、某一地方的社会、经济、政治、文化的发展状况。

种种原因,许昌市档案馆收藏的地契档案资料并不多。而赵建克捐赠的这批档案资料,涵盖地契、林权证、地权证等多种类别,对于丰富馆藏门类、填补史料空白有着重要作用。

特别是其中蕴含着土地出让形式、交易货币类型、地名方位变化、地契文书规范等大量的历史信息,可以说见证了几百年来许昌地产交易历史,是不可多得的历史档案。它对研究清代和民国期间土地和社会制度变迁,以及许昌近现代社会经济状况和地名历史变迁,都具有重要的参考价值。