□ 记者 冯子建

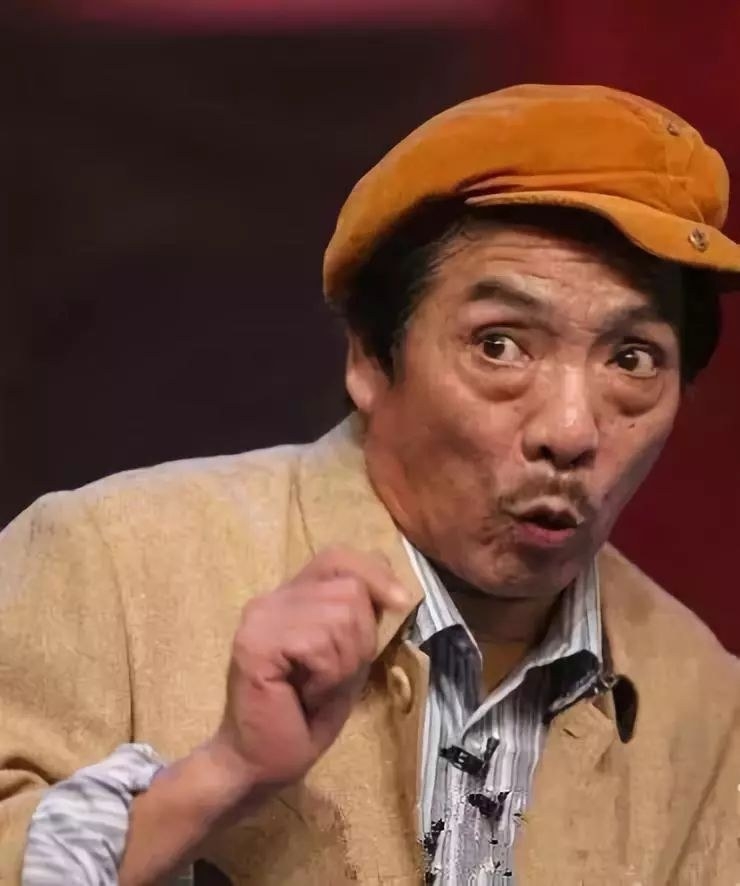

8月1日,曾以饰演“常倒霉”一角闻名遐迩的著名豫剧表演艺术家任宏恩,在郑州展开了从艺66周年系列活动,同时将一部脍炙人口的豫剧大戏《倒霉大叔的婚事》,重新拉回人们的视野。

由著名剧作家齐飞编剧、任宏恩等主演的《倒霉大叔的婚事》,是我国现代豫剧史上一部里程碑式的作品。1978年,改革开放的春风吹遍神州大地,党的富民政策给广大农村带来巨大变化。正是围绕农村地区出现的新变化、新气象,齐飞以敏锐的生活洞察力和深厚的艺术功底,创作出了这部现代戏。

几十年来,《倒霉大叔的婚事》凭借幽默生动的语言、亲切浓郁的乡土气息,赢得了几代观众的喜爱,成为戏剧舞台上的“常青树”。

那么,《倒霉大叔的婚事》当年是如何创作的?其背后有哪些鲜为人知的故事?今天,我们一起来听听齐飞的讲述吧。

创作初衷

农村地区的巨变带来灵感

“现在的人真能,飞机半夜三更还在云彩眼儿里飞哩!”

“这鞋大小都中,大小都中。”

30多年来,《倒霉大叔的婚事》中常有福和魏淑兰诙谐幽默、“土得掉渣”的台词给观众留下了深刻的印象。

“我写《倒霉大叔的婚事》,最初的灵感来自禹州西部山区一位淳朴善良的农村大嫂。”对《倒霉大叔的婚事》的创作过程,齐飞记忆犹新。

他回忆道,1977年,他跟随一个剧组到禹州西部山区一个偏僻的小山村选外景。到了午饭时间,村支书将他们请到家里吃捞面条。

然而,大家左等右等,就是不见面条端上桌。在好奇心的驱使下,齐飞走出屋门看个究竟。原来,在灶房南面的鸡窝旁边,村支书的爱人正半蹲在地上,焦急地等待母鸡下蛋。

“家里没盐了。再等一会儿,等这母鸡下了蛋,就能拿到代销点换盐了,要不然中午得吃白面条了。”见到齐飞走来,村支书的爱人不好意思地说。

短短的几句话,说得齐飞心里很不是滋味。离开村子前,他特意到村里的代销点买了几斤盐和两包饼干,送到村支书家。

1983年,齐飞又来到这个村子,走进村支书家里,惊喜地发现茅草屋变成了大瓦房,屋内电视机、缝纫机等一应俱全,与城市家庭相比也毫不逊色。

村支书告诉齐飞,改革开放后,农村群众盖起了红瓦房,吃上了白面馍,用上了缝纫机。有的群众还做起了小生意,腰包渐渐鼓了起来,精神面貌也发生了巨大变化。“只要有本事、不怕苦、多干活儿,就能发家致富。”村支书的一番话,让齐飞深有感触。

“农村的巨大变化、群众生活水平的提高,促使我拿起笔写一部反映农民新生活、改革开放好政策的作品。”齐飞说。

意外收获

两位主角都有人物原型

无巧不成书。在齐飞苦思冥想构思剧本时,一位老乡不请自来,加速了《倒霉大叔的婚事》男一号常有福的诞生。

齐飞回忆道,1983年的一天早晨,他刚起床,一位蓬头垢面、满身煤灰的老农突然闯进家里。老农叫常富贵,禹州西部山区人,算是齐飞的老乡。常富贵想打一场官司,却因为识字少而写不成诉状。听人们说齐飞的文笔好,他就坐上一辆拉煤的大货车来到许昌市区,然后一路打听,找到了齐飞家。

齐飞请常富贵坐在椅子上,认真倾听他的冤情。

通过交谈,齐飞得知常富贵是村里有名的“能人”,快50岁了,还是光棍一条。早些年,他一心想发家致富,会砌墙,还会编篓编筐,擅长做小生意,但是常常说话不经大脑。

无心插柳柳成荫。精明能干、淳朴正直、经历曲折的常富贵,最终变成了《倒霉大叔的婚事》的主角——“常倒霉”。

《倒霉大叔的婚事》的另一位主角、能人“侯圈儿”,则是齐飞到庙会上体验生活时的意外“收获”。有一次,齐飞到乡间庙会上买东西,看到路旁一名光着膀子卖膏药的男子大声吆喝:“老少爷们儿站一旁,我几句实话您细思量。要是崴住脚或长了疮,扭住腰或腿受凉,只需用我侯家膏药一大张……”

齐飞在交谈中得知,这名卖膏药的男子是个单身汉,心地善良,还养活着两位孤寡老人。村里出现夫妻吵架、邻里纠纷,他都要上场“救火”,三下五除二就能平息争吵,是乡亲们公认的大能人。就这样,活灵活现的能人“侯圈儿”被齐飞“搬”上了舞台。

经过认真构思,成竹在胸的齐飞用短短七八天时间创作出了《倒霉大叔的婚事》。

走上舞台

进京演出获得极大成功

1984年,带着清新的泥土气息、饱含群众智慧结晶的农村题材现代戏——《倒霉大叔的婚事》,经过20多天的排练终于走上了舞台。在原许昌剧院的首场演出过程中,观众的笑声、鼓掌声此起彼伏,欢呼声、叫好声经久不息。

后来,这部戏连演17场,场场爆满、好评如潮、一票难求。不仅市区群众扶老携幼前来看戏,而且建安区、长葛市、漯河市的许多农民群众也开着拖拉机带着孩子前来看戏。

1985年,《倒霉大叔的婚事》参加了河南省首届戏剧观摩会演,获得银奖。任宏恩的表演自然洒脱、幽默风趣,成功塑造了20世纪80年代的新农民形象,获得表演一等奖、导演二等奖。

1986年8月,河南省演出公司经理尹涛把该剧推荐给了北京演出公司。他们看戏之后,大加赞赏。翌年7月,北京演出公司正式邀请许昌市豫剧团赴京演出《倒霉大叔的婚事》。该剧代表北京市政府在北京展览馆剧场为驻京部队演出,连演5场,获得极大成功,政府专门赠予剧团锦旗以示嘉奖。

当年8月20日,时任文化部部长王蒙看戏之后,邀请演职人员到文化部会议室召开座谈会,并称赞任宏恩的表演“反映了浓郁的乡土气息,富有时代新意”。

特别是《倒霉大叔的婚事》“月下相会”唱段,还参加了央视国庆晚会和河南电视台春节晚会的演出。1987年,《倒霉大叔的婚事》被中央新闻记录电影制片厂和河南电影制片厂联合改编拍摄成同名电影,获得全国电影戏曲片政府奖。随后,河南电视台又拍摄了三集同名电视剧,获得中南六省(区)电视艺术片长城奖。17年后,《倒霉大叔的婚事》参加2004年在常州举行的全国现代戏经典剧目调演,仍是座无虚席、掌声连连……

正是因为《倒霉大叔的婚事》这台戏,为河南省摘得首个戏曲梅花奖,为许昌市推出了3位国家一级演员,也为齐飞赢得了戏剧创作的最高奖项——曹禺戏剧文学奖。

任宏恩表示,作为一名从艺66年的文艺老兵,今后将牢记新时代文艺工作者的光荣使命,一如既往地排演更多更好的剧目,培养更多更高水平的戏剧人才,努力做一个人民喜爱的演员,为戏曲艺术的发展传承添砖加瓦。

“文艺离不开人民。戏是写给人民的,戏要活在舞台上,活在老百姓心里。能做到这一点,剧作家的艺术生命才能青山不老,佳作频出。”齐飞深情地说。