核心提示

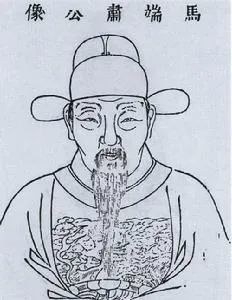

马文升是明朝历史上屈指可数的传奇人物,也是禹州走出来的历史名人。他从政56年,西征石城、安抚东夷、兴复哈密,立下赫赫战功,官至吏部尚书,被尊称为“五朝元老”。世人对马文升的崇敬和赞誉延续了几百年,禹州市如今还存有不少关于马文升的人文史迹。

8月8日,记者来到禹州市,在马文升文化研究会会长马万林的带领下,前往垂光洞、马坟、明农堂等地,为您还原马文升的传奇人生。 记者 张铮

观耜园

聆听“五朝元老”读书声

“问俗昔曾过龙山,西征今复出秦关。燕声叫日迷寒渚,枫叶经霜带醉颜。世俗羊肠千里曲,功名蜗角几人问?林间鹦鹉能言语,笑我年来两鬓斑!”在禹州市梁北乡,有一个村子叫观耜园村。观耜园这个名字是明朝才有的,相传是因为马文升而得名。

当日,记者在马文升文化研究会会长马万林,发起人马东林,以及河南省级非物质文化遗产代表性传承人马炎甫的带领下,走进观耜园村。根据他们出示的马氏族谱推算,马万林、马东林是马文升的第十七代后裔,马炎甫是第十八代后裔。

据他们讲,从高祖马伯川起到马文升的父亲马荣,马家不曾有人入仕。为让儿子光宗耀祖,马荣把马文升送入私塾,培养他走科举之路。

幼年时,马文升就与常人有不同之处:“生而有异兆,貌瑰奇,多膂力”,而且他从小就对兵事感兴趣:“尝与群儿戏,十数为群,角之靡不仆”。(《太师马端肃公传》)

马文升出身耕读世家,进士及第,文武双全,戎马一生。在明代中期可谓权倾朝野,威震边关。他仕途坎坷,几经颠覆,是一个功勋卓著的历史人物。

马万林告诉记者,相传,马文升告老还乡回到禹州后,皇帝鉴于他一生作出的贡献,决定将他的出生之地(方圆五里的土地)划给马家,并为他建造一所庄园,赐名明农堂。

当年的明农堂是一个一进五的院子,建筑规模气势磅礴,雕梁画栋,结构精美,周围是各种各样的花草树木,马文升晚年经常在附近观看农民忙碌,因此这个村子被称为观耜园村。

如今,明农堂的大部分建筑已荡然无存,只剩下一间老房子。由于年久失修,房子里落满了灰尘,但透过梁栋上的精美雕刻,依然能让人联想到它当年的雄风和美丽。

马文升在禹州的生活很短暂,除早年求学和晚年养老外,他一生的大部分时间都在边疆戍边或在朝廷任职。

《明史》将马文升和王恕、刘大夏并称为“弘治三君子”:“王恕砥砺风节,马文升练达政体,刘大夏笃棐自将,皆具经国之远猷,蕴畜君之正志。绸缪庶务,数进谠言,迹其居心行己,磊落光明,刚方鲠亮,有古大臣节概。历事累朝,享有眉寿,朝野属望,名重远方!”

马坟村

千载行人仰伏波

禹州市北具茨山下朱阁乡,有一个村子名为马坟村,“五朝元老”马文升的墓地就在该村北侧。该村北望具茨山,南临颍水,满山遍野松柏参天,一片静幽。明代进士王尚絅在拜谒马文升陵墓后,感慨万千,留下了名为《马少师坟》的诗篇:“展墓春风一望多,杏山湫水入吟窝。少师功业穹碑在,千载行人仰伏波。”

据史料记载,当年马文升陵园的面积大约8万平方米,四周砖砌双层围墙,其内墙为城垛式,厚约70厘米,高约3米,从远处看,陵园好似一座城池。陵园由下而上,依山势坡度建有4个台地,三门三院。

陵园坐北朝南,第一道门前数米南侧立有石牌坊一座,为“文官下轿,武官下马”处。石牌坊后,头门前左侧立有一通“明故少师、兼太子太师、吏部尚书、赠特进光禄大夫、左柱国、太师、谥端肃马公文升陵墓”的石碑。进入头门,中有甬道,穿过二门、祭堂、三门,直通墓冢台地。

甬道建在中轴线上,用青砖铺成,砖的两侧加砌青石。头门内甬道两旁立有用青石雕刻的俑、猴、马、虎、侍人等石俑石兽,双双对立,造型生动,雄伟壮观。

路过石兽后,便登上第一台地,这里甬道两侧建有廊房,为祭奠者歇息之处;由此拾级而上,通过二门进入第二台地,园中建有祭堂,祭堂前立有五通功德碑,西侧三通东二通;由此再向里走,穿过三门即入第三台地,正中亦建祭堂一座,从第二祭堂向北数步,拾级之上便是第四台地,即墓冢区。墓冢中高侧低,呈缓坡状,墓冢周围有数百株苍松翠柏,遮天盖地。

随着岁月变迁,如今的马文升陵园,围墙、祭堂已不复存在,只剩下一座墓冢。

“马文升是中国历史上鲜有的‘五朝元老’,也是明代重臣之一。”马炎甫告诉记者,作为马文升的后人,他们希望能在禹州修建一座建筑,从而纪念马文升。

正如明代文学家、史学家王世贞所说:“文臣雄职,惟吏兵二部、都察院、南参赞及边方总督而已,马端肃文升历任之。”在这些重要岗位上,不管是戍守边陲,还是供职朝廷,马文升都呕心沥血,作出了卓越的成绩。

垂光洞

“永葆初心”仕途路

随后,记者来到禹州北关大桥附近的文升园,这里曾是纪念明朝“五朝元老”马文升的祠堂所在地。如今,祠堂已不复存在,独有祠堂的附属建筑“垂光洞”尚存。

垂光者,意为马文升给予后世之恩光。垂光洞四面环竹,沿阶十数级可至洞内,洞内正中供有“五朝元老”马文升的塑像。据说,每年都有准备参加高考的学子,抚摸洞壁上的文青石,借以吉利。

马万林说,马家祠堂建于明代嘉靖年间,当时北关一带地势不高,马家祠堂还在地面以上。近代以来,随着泥沙淤积,此处地势走高,马家祠堂大半陷入地下,因此马家后人把这座祠堂称为“垂光洞”。

马家祠堂正中央摆放有马文升的雕塑,该雕塑是马家后人所立。祠堂两侧的墙壁上镶嵌着明清年代的碑刻,由于年代久远,上面的字迹模糊难辨,隐约可知是当地政府官员为马文升举行悼念活动的记载。

在垂光洞的东侧,竖立有刻文“明故少师,兼太子太师,吏部尚书,烟特进光禄大夫、左柱国、太师、造端肃马公文升祠”的石碑一通。

顺境能节制,逆境方坚韧,是初心不改的有力诠释。马文升一生三起三落,受诬陷被处分有之,不畏强暴被谪戍有之,坚持弘扬正气被弹劾有之。不论何时何地何种境地,他始终秉持“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”的信念,不忘初心,忠诚履职。

曾作为监察官的马文升,一身正气浑无惧,对弄权施诈之辈深恶痛疾。明孝宗即位,62岁的马文升出任都察院左都御史,干的第一件事就是弹劾方士出身的官场权臣——通政司左通政李孜省。

自古贤良出廉家。马文升不但严格要求自己,而且注重家风浸润,他在《送子会试中》写道:“传家数世唯清俭,富贵休忘着布衣。”既是对子女的期望,也是他一生的注脚。