皇粮国税自古有之,那么,旧时的许州“税票”又是什么样子的呢?

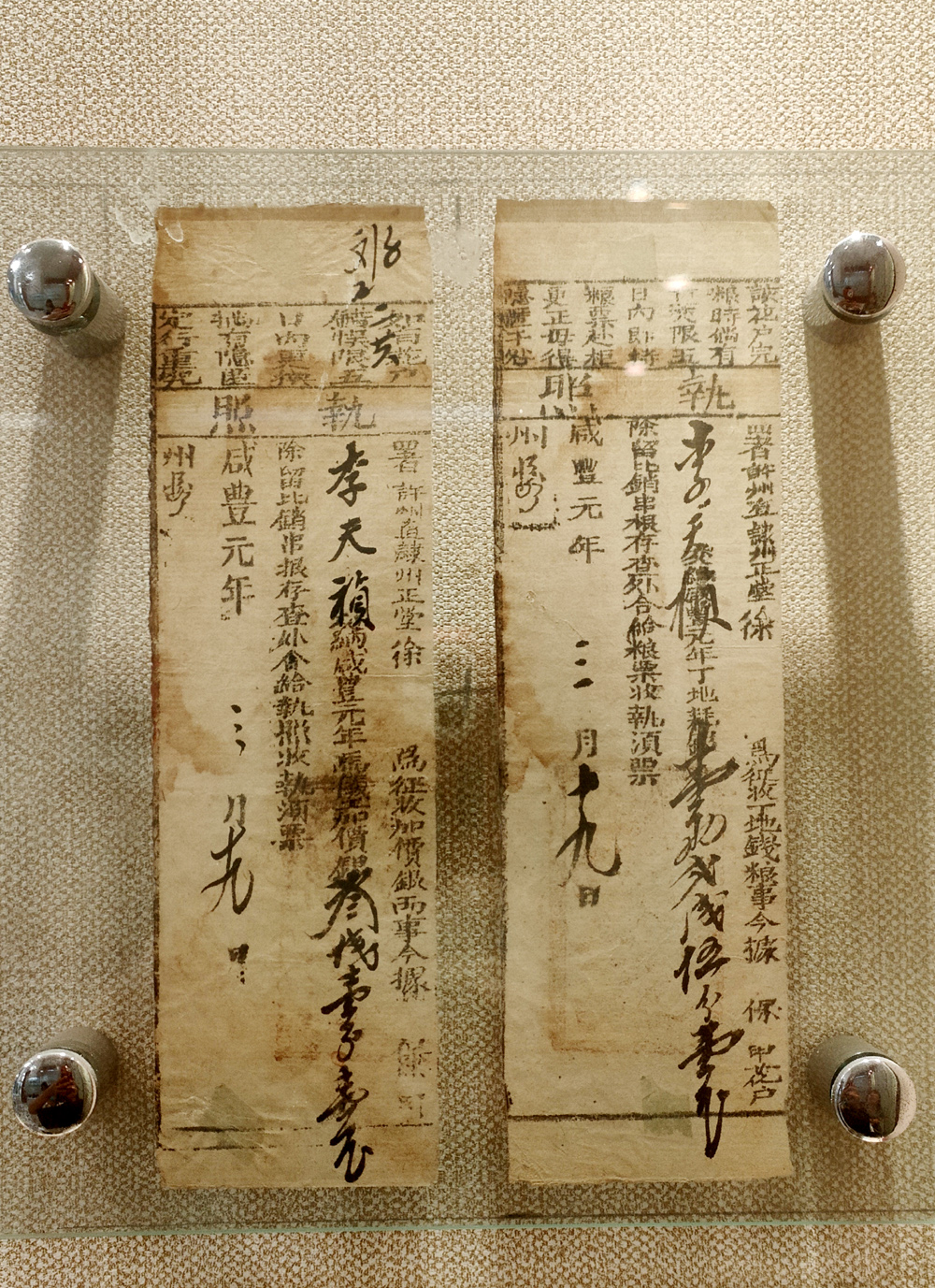

8月9日,记者在许昌市档案馆看到两张泛黄的完粮券被镶嵌在玻璃中,字迹清晰,墨痕依旧。

据许昌市档案馆工作人员介绍,这是两张完粮券,是清咸丰年间的票据,距今已170多年的历史。那么,旧时的完粮券都蕴含着哪些历史背景?实行家庭联产承包责任制后,许昌人又是如何交公粮的?

□ 记者 黄增瑞

古人缴赋税的一种凭证

入秋后的第三天,记者来到许昌市档案馆,在一楼展厅的墙面上,记者看到两张镶嵌在玻璃夹层的长方形纸条并列排在一起。纸条长约20厘米,宽约3厘米。

“上面的文字是油印的,字迹的排列有横有竖,但人名是用毛笔书写的。”许昌市档案馆讲解员刘倩倩介绍,完粮券上加盖的还有大印。

完粮券,是旧时古人缴赋税后,相关机构或官方发给当事人的一种凭证。

刘倩倩说,从这两张完粮券上可以看出,落款为清咸丰元年(1851年)三月十九日。花户(旧时对户口的称呼)是许州人“李天祯”缴赋税时得到的完粮券。完粮券上印有“执照”两个大字。

“完粮券上除了时间、名称、许州、李天祯这些主要信息外,其他内容不好解读,但它蕴含有历史价值。”刘倩倩说,李天祯到底是许昌哪个地方的人,他又种了多少地,这些都不得而知。

“清代‘执照’是清官府公文中下行文的一种,是保障土地权属和征收赋税的官方文字凭证。券中的‘照’字为专门术语,引申为‘明察’之意,这种公文的名称,是证明文书、凭证的命名或统称,所以‘执照’过去一般指官府所发的文字凭证。”刘倩倩说。

《辞源》中亦谓:“‘执照’,凭据……官府所发给凭证。”

据了解,旧时的完粮券是古人缴赋税后的一种凭证,与20世纪八九十年代农民交公粮的凭证有几分类似。

记忆中的交公粮

对于“50”后“60”后“70”后的农村人来说,交公粮的情景并不陌生。“我是1952年出生的人,在农村曾有交公粮经历。”8月11日,在市区文峰路市林业局家属院,提起往事,年过七旬的朱银望显得非常激动。朱银望的老家在鄢陵县马坊镇的农村,长大后他考入河南农大,毕业后分到原许昌市林业局工作。

分田到户是指20世纪80年代初期, 集体的地被分到每家每户,实行家庭联产承包责任制。

“农民有了属于自己的土地,种田的积极性提高了,而种田就要交公粮。”朱银望说,“公粮”就是农业税的俗称。分田到户后,农作物产量增加,每年夏秋要交两次公粮。夏季交小麦,秋季交玉米、花生等。

“一家几口人,有几亩地,就要交相应重量的粮食。”朱银望说,一到交公粮的日子,各家各户开始准备小麦、花生等,或用板车,或用拖拉机、三轮车等,把粮食运往乡粮站。

“那时候,在通往粮站的乡村道路上,交公粮的大车小车浩浩荡荡,非常热闹。”朱银望回忆。到了粮站,因为交公粮的人特别多,大家有时候还要排很长时间的队。到自己家交公粮时,粮站的工作人员会使用一种带尖的金属细管,一下插进粮袋里,抽出检验粮食的品质,之后“定级”、称重,然后再把粮食倒进粮库。最后,粮站会给你开具一张票据,证明你完成了交粮任务。

“历朝历代种田都要缴赋税。”朱银望说,2005年12月29日,第十届全国人大常委会第19次会议经表决决定,第一届全国人大常委会第96次会议于1958年6月3日通过的《农业税条例》自2006年1月1日起废止。由此,国家不再针对农业单独征税,一个在我国存在2000多年的古老税种宣告终结。

“从2006年之后,国家对种田的农民还有农田补贴。”朱银望说,如今,他每次回到村里,老人们都会说,现在党和政府的政策好,农民的生活不比城里人差。

方寸票证,见证人们生活巨变

说到完粮券,就不得不说当年人们生活中离不了的各种粮票、布票等票证。

据悉,在宋代就出现了“粮食票券”。“粮票”二字真正在票证上出现在清咸丰五年(1855年),当时叫“征收粮票”。

8月13日上午,记者来到市文峰塔博物馆东侧的古玩市场,就见有不少市民在这里淘宝,十分热闹。而热衷于收藏各种票证的摊主,在不大的摊位上摆满了各种粮票、布票等票证。这些票证,成为记录国家政治、经济、粮食发展史的实物资料。

一位叫万胜利的摊主说,中华人民共和国成立后,最早发行的地方粮票是西南区1950年1月发行的,票额为1斤半的大米票。而发行最早的全国粮票是我国粮食部于1955年公开发行的全国粮票。自此,全国各省(区、市)也先后发行限本地区使用的地方粮票。

许昌市也是从1955年开始凭粮票购粮。

直到1993年7月1日,全国粮食购销流通体制改革,各省(区、市)的粮票相继停止使用。至此,各种粮票按管理权限分期分批先后销毁,也有一定数量的粮票留存于民间,从流通领域进入收藏领域,成为近代历史文物票证收藏品。

“那时候我国物资匮乏,购买肉、糖、肥皂等,都需要票证才能到当地供销社购买。”万胜利的摊主说,就连在城里吃早餐都要用票才能买。

档案,一头连着历史,一头系着民生。收藏于市档案馆的完粮券,为研究清代税费政策提供了实物依据,同时也见证了社会发展的历史变迁与人们生活的巨大变化。

“今天我们美好的生活来之不易,我们更应该感恩党和政府带领全国各族人民过上富足的生活。”朱银望说。