□ 记者 孙江锋

这里历史悠久,这里底蕴深厚。这里地理位置优越,毗邻汝水,曾是许南管道的必经之路。这里文化厚重,谭性教去思碑、辛自修的故居今日依旧在。

这里是襄城县城关镇河西社区,襄城八大景之一的“汝水虹桥”就在此地。

本期《许昌往事》走进河西社区,一起探寻百年河西的往事。

九省通衢,官道交会

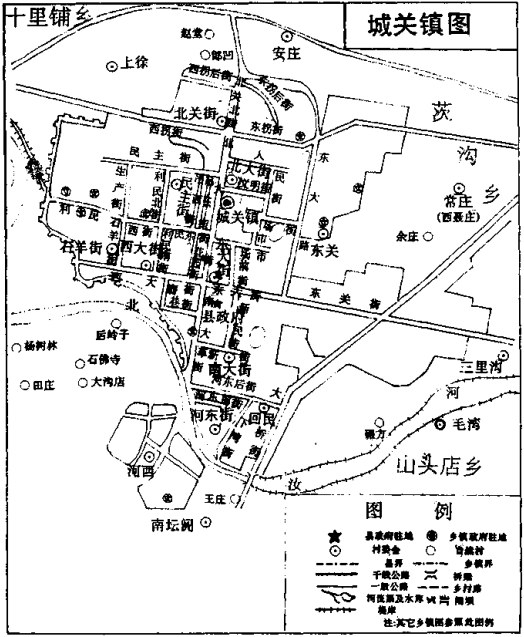

8月16日,记者开车沿许南路过了汝河桥,右拐沿河堤没走多远,下堤坡便到了河西社区。河西社区位于襄城县城关镇西南部,与紫云镇接壤,辖河西南街、河西北街、田庄、石佛寺、杨树林、后岭子、大沟店7个自然村,是有着两三千人口的大村。

村名以方位命名,我国自战国以来已有之。“因为我们社区处在北汝河西侧,所以起名叫河西,河东侧还有河东街。”河西社区党支部书记王东岭介绍说。

襄城县自古就有“九省通衢”之称。南距平顶山20公里,北距许昌40公里、郑州国际机场70公里,东距漯河45公里。孟平、平禹铁路贯穿境内,311国道和329、238、103三条省道交会于县城,许平南高速公路穿境而过。

我们都知道湖北武汉称为九省通衢,为啥襄城也称九省通衢?因为襄城西邻平顶山,东邻许昌,东南是漯河。把区域放大,许昌往北是郑州,郑州东是开封,往西是古都洛阳。在古代,西安——洛阳——开封这条沿黄河的狭长区域,是我国大一统王朝或北方大型王朝的核心统治带,再往北是山西省、河北省。襄城县往西南是南阳,再往南是襄阳重镇,襄阳往南是长江中游的武汉。

此地是古代南北对峙时争夺的焦点区域之一。北朝控制这一带,于北可守洛阳、开封一线,于南可威胁南朝长江防线。南朝控制这一带,于南可守长江防线,于北可威胁北朝核心统治区。如果把以上区域划成一个大圆的话,襄城就处在这个大圆的中心位置。所以襄城自古便是军事要地,是兵家必争之地。

而河西社区就处在襄城县城的南城门处,是城南进入县城的唯一通道,也是古时许南官道的必经之地,“所以,河西社区古时称为‘南关’”。王东岭说,当时河西社区整体由三条大街、三座红石桥、三座牌坊连接。其中,南街牌坊阁楼曾为官方驿站,是古时九省通衢官道交会处,街道全部由红石铺就,两旁分布着各种门面店铺,可谓琳琅满目。

襄城八景,汝水虹桥

为什么古时河西是襄城城南进入县城的唯一通道呢?因为当时北汝河上下游几百里只有一座桥,来往客商、两岸居民只能通过这座桥通行,而这座桥的西端就是如今的河西社区。

这座桥,就是虹桥。

据史料记载,该桥建于元末明初,曾是水陆码头之要冲。因虹桥由红石砌成,所以又叫红石桥。桥两端曾连有长约200米的引桥,南城门到桥头有慢坡相连,一侧另有108层红石台阶,通向祭祀河神的大王庙。

红石桥墩用9层高约0.7米的石磙作为基座,缝隙用糯米粉与石灰浆黏合,用18层条石垒砌,称为“九磙十八层”。桥孔宽6.6米,上铺9块各宽约0.65米、厚0.3米、长3.5米的石板。石板中间,各凿凹形槽,浇铸生铁相连,整个桥身浑然一体,固若金汤。两侧铁桩排列,长链为栏。桥梁为飞龙形状,首望下游波涛,尾接清波,龙口石珠能转,造型古朴又质地精良,充分展现了襄城当时红石制作工艺的高超水平。

据文物专家介绍,虹桥历经几百年不塌,见证了当时先进的建桥工艺。每块桥板前后左右都有扒钉铆连,使整个桥面连为一体。桥墩两端都有把石,依靠突出来的把头,把桥身牢牢锁死,防止被洪水冲垮。

据《襄城县志》记载,虹桥形似彩虹凌空,又如巨龙卧波,颇为壮观。所以“汝水虹桥”与“乾明晓钟”“紫云藏雪”等并称为襄城八景。

历史上,汝水虹桥既是商贸之桥,也是文化之桥。它是京、洛、荆、宛官道之咽喉,南来北往的商贾,东走西行的商船,汇集于此,遥想当年应是车轮滚滚、人声鼎沸、熙熙攘攘。

明代户部尚书李敏的古诗“绿水红桥掩映间,横空三十六重环,天移鳌背来沧海,地拥虹腰跨碧湾。帝阙九阍通驲驿,王程万里走夷蛮,驱山谁借神龙力,石甃鞭痕血尚殷”正是借描写汝水虹桥而抒发壮志情怀。

忆谭性教,立去思碑

站在汝水虹桥南城门楼上俯瞰,桥西景色尽收眼底。首先映入眼帘的是桥西端一座谭性教去思碑。

谭性教,字生伯,号笠石,是明代山东省莱芜县(今莱芜市)谭家楼人,明代著名官员,史上以“文武持衡”留名。

谭性教生于明万历六年(公元1578年),15岁时入学,到泰安应试。明万历三十八年(公元1610年)考中进士。时年33岁的谭性教被授予河南陈留知县,从此开始了他的仕途生涯。后因父卒归,守丧期满后,于明万历四十四年(公元1616年)补任襄城县令。

谭性教到襄城县任职后,在县城官学中,见学舍破败,尤其是县学中的明伦堂,60多年间未修葺,已是“瓦雀行案、风雨联床”。谭性教以重修为己任,由县衙出资,招募工匠,限期开工。经过一个月修葺,明伦堂、尊经阁焕然一新。阁成之后,退职在家乡养老的襄城人张宁,主动捐出图书数万页,存放在尊经阁内四面书橱之中,以供学士阅览。

谭性教走访县中老人,有人告诉他,在县城西部、汝河以南,原有一所汝南书院。兴盛时,书院中琅琅书声不断。后来,做官者把书院拆除,用其木材修葺县衙。谭性教发现这里是文风昌盛之地,于是捐出自己的俸禄,在原地重修汝南书院。复建后的汝南书院,有讲堂三间。讲堂之后有静堂。讲堂前有耳房,东西斋房。四周有围墙,靠近北汝河方向,用红石砌筑石堤,防洪水冲刷。

书院建成后,比原有规模更大,谭性教安置学生在书院读书,请老师上课,学生读书声又响于北汝河两岸。

谭性教筹集资金,兴修水利,新建桥梁,农民可就近浇灌田地,按时播种;他重修《襄城县志》,记载山川地理、风土人情、地方物产等,编撰上、下两卷明嘉靖《襄城县志》,刻板印刷,传于后世。

由于谭性教治理地方政绩卓著,后被调往京城任职。离开襄城时,百姓夹道欢送。襄城百姓感念他的惠政,刻下石碑,由张宁撰写碑文,制作了“邑侯谭公去思碑”,竖立在虹桥管道通衢处。