德政碑虽然也是碑,但其意义与墓志铭这样的碑是完全不同的。按照习惯,墓志铭上所写的文字,主要是尽量地赞扬死者生前的业绩,也允许一些不实之词出现。换句话说,墓志铭的铭文是花钱买来的。然而德政碑是百姓自愿竖 立的,它所铭刻的文字大都是民众的心声,具有真实性。尽管德政碑所涉及的人员都是地方官员,但是一般的官员是不会有人为他们立德政碑的,只有那些一心为百姓办事的官员,才会受到百姓们的爱戴,百姓也才愿意为这样的官员立碑颂扬。

本期的《透过文物看许昌》,记者带您走进许昌博物馆,参观一通德政碑。

这通德政碑记录的主人公叫温绍梁,是当时许昌县的知事,在其离任后,人们为纪念他为官时的政绩特立此碑。那么,温绍梁是何人?他在任期间都做了哪些事?

□ 记者 黄增瑞 通讯员 李军霞

德政碑是古代碑志中的一种

“最初的德政碑,是古代统治阶级歌功颂德、记事记言的重要工具。” 9月23日,许昌博物馆保管部主任陈文利说。

明代学者徐师曾在《文体明辨序说》中记载:“后汉以来,作者渐盛,故有山川之碑,有家庙之碑,有古迹之碑,有灾祥之碑,有功论之碑,有墓道之碑。”如登封少林寺的碑林、开封市的翰园碑林以及西安碑林、曲阜孔庙碑林等,都有著名的碑刻。碑刻不仅记载了一个地方的兴衰,而且在雕刻、书法、艺术等方面,也具有很高的研究价值。

平时我们所看到的石碑,碑身是碑的主体部分,一般是竖长方形的巨石。碑的正面叫碑阳,以刻文字为主。碑首一般装饰有龙凤、鱼鸟等雕刻。碑额为标题,多采用隶书;采用篆书的,称为篆额。碑的背面叫碑阴。碑座是安放碑身的石座,称为趺。不少石碑以石龟为碑座。之所以选择石龟当碑座,不仅是因为龟背大,有足够的承载力,而且龟有长寿之意,寓意所载事迹千古流芳。

那么,许昌博物馆的这通德政碑有哪些特点呢?陈文利说,旧时百姓为颂扬官吏德政,多采用刻石立碑的形式表示对其尊敬和怀念,名为德政碑,也称遗爱碑。

温绍梁在许昌任职时都做了哪些事?

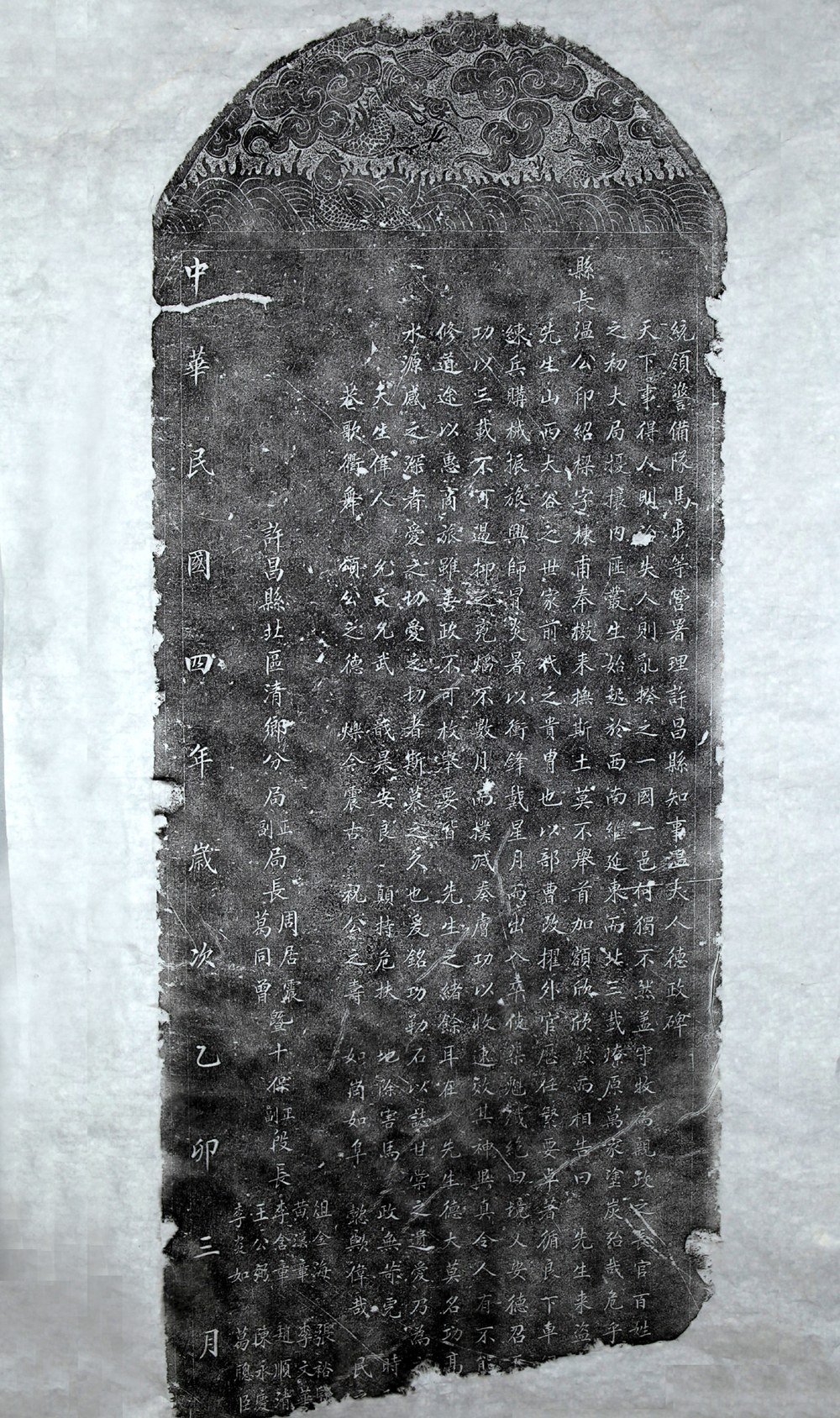

藏于许昌博物馆的德政碑,也叫温绍梁德政碑。该碑为圆首,碑额有浅刻图案,饰鲤鱼卧波纹、云水双龙纹,十分生动。是当时许昌县知事(县长)温绍梁离任后,许昌县北区清乡分局正副局长和十保正副段长为他歌功颂德而立的,刻于1915年,残高128厘米,宽51厘米,厚13厘米。

“此碑在许昌进行旧城改造时出土于许州府衙附近。2009年,许昌市文物工作队将温绍梁德政碑交由许昌市博物馆收藏。随着岁月的流逝,该碑虽有一小部分已风化,但碑文仍清晰可见。”陈文利介绍。

该碑为青石质,下部断缺,碑文为楷书,残存396字,镌刻精良,书法和雕刻均具有较高的水平。碑文大意说的是清宣统三年(公元1911年)之后,许昌盗匪泛滥,百姓生活在水深火热之中。而温绍梁以数月剿灭三年未平的内匪,整饬“道途,以惠商旅”,使百姓重新安居乐业,特立德政碑。

据史料记载,温绍梁在苏州市的吴县、平顶山市的叶县也做过县知事。

从碑文中看,落款有“许昌县北区清乡分局正副局长和十保正副段长”字样。此碑的出土收藏,为研究许昌民国之初的地方史志丰富了实物资料。

我市还有哪些德政碑?

那么,许昌还有哪些德政碑呢?陈文利说,禅静寺造像碑,如今立于长葛市老城镇一初级中学院内。于清乾隆三年(公元1738年),被当地一名农民发现。碑文记述了东魏重臣敬显俊(即敬史君)担任地方官时治理有方、勤政爱民的事迹,刻于东魏兴和二年(公元540年),距今已有1400多年的历史。该碑碑文被书法界公认是魏碑中的精品。1973年,此碑拓片应邀赴日本展出,从此誉满天下。2013年5月,禅静寺造像碑被国务院列入第七批全国重点文物保护单位名单中。

另外,2018年10月,襄城县县城南门外北汝河因大陈闸维修泄水,水位下降,汝水虹桥再次露出水面,一通邑侯谭公去思碑也随之露出了水面。

汝水虹桥,又名红石桥,修建于元末明初,曾经是历史上襄城著名古八景之首。这座36孔的石桥,是当时襄城以南通往县城的唯一桥梁,也是水陆码头要冲。后来,由于河床地势逐渐增高,加之下游新建大陈闸,以至水运中断。日积月累,流沙逐渐淤积,致使桥面几乎与河底相平,及至掩埋于水下。虹桥逐渐淡出了人们的视野,而矗立在虹桥南头儿的邑侯谭公去思碑,也渐渐被泥土遮掩。

近年来,襄城县倾力打造汝河湿地公园,由于虹桥桥头也是湿地公园的一部分,当地政府便对这块石碑采取了保护措施,使石碑重新恢复了往日的风采。石碑上记录的人是谭性教,他是济南市莱芜区人,是明代著名的官员。他于万历四十四年(公元1616年)赴河南任襄城县令。谭性教在襄城任职三年,离开襄城时,百姓感念他的惠政,由张宁撰写碑文,制作了邑侯谭公去思碑,竖立在汝河南岸红石桥南端的官道通衢处。此碑至今已历经400余年风雨。

还有立于许昌塔文化博物馆的三绝碑(复制品),这三通碑都具有德政碑的属性。

三绝碑碑文说的是禅让乃自古之美德,接着颂扬曹丕有“尧舜之姿”“伯禹之劳”“殷汤之略”“周武之明”,在公卿将军固请下,方“回师千虑,至于再,至于三”才在繁阳(今繁城镇)筑灵坛举行受禅大典。

“从一通通德政碑上,我们可以看出,不管在什么年代,在哪里为官、为帝,只要勤政廉明,造福一方百姓,人民就不会忘记他。”陈文利说。