□ 记者 张铮

满载岁月痕迹的古老建筑是城市的文化底色,它串起了一座城市的现在和过往,见证着一座城市的发展与变迁。

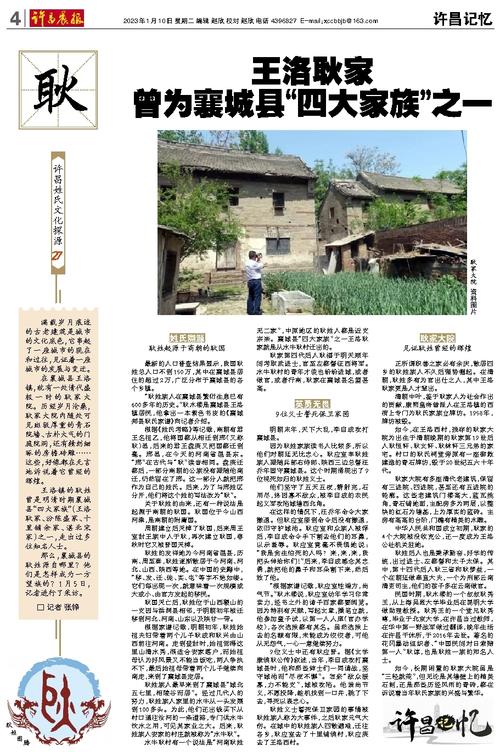

在襄城县王洛镇,就有一处清代盛极一时的耿家大院。历经岁月沧桑,耿家大院内随处可见斑驳厚重的青石院墙、古朴大气的门庭院洞,还有精刻细琢的房檐砖雕……这些,好像都在无言地诉说着它曾经的辉煌。

王洛镇的耿姓曾是明清时期襄城县“四大家族”(王洛耿家、汾陈盛家、十里铺余家、湛北宋家)之一,走出过多位知名人士。

那么,襄城县的耿姓源自哪里?他们是怎样成为一方望族的?1月5日,记者进行了采访。

姓氏溯源

耿姓起源于商朝的耿国

最新的人口普查结果显示,我国耿姓总人口不到150万,其中在襄城县居住的超过2万,广泛分布于襄城县的各个乡镇。

“耿姓族人在襄城县繁衍生息已有600多年的历史。”耿木楼是襄城县王洛镇居民,他拿出一本紫色书皮的《襄城郏县耿氏家谱》向记者介绍。

根据《姓氏考略》等记载,商朝有君王名祖乙,他将国都从相迁到邢(又称耿)邑,后来的君王盘庚又把国都迁到毫。邢邑,在今天的河南省温县东。“邢”在古代与“耿”读音相同。盘庚迁都后,一部分商朝的公族没有跟随他南迁,仍然留在了邢。这一部分人就把邢作为自己的姓氏。后来,为了与邢姓区分开,他们将这个姓的写法改为“耿”。

关于耿姓的由来,还有一种说法是起源于商朝的耿国。耿国位于今山西河津,是商朝的附庸国。

周朝建立后灭掉了耿国,后来周王室封王族中人于耿,再次建立耿国,春秋时它又被晋国灭掉。

耿姓的发祥地为今河南省温县,历商、周至秦,耿姓逐渐散居于今河南、河北、山西、陕西等地。在中国的史籍中,“移、发、迁、徙、实、屯”等字不绝如缕。它们每出现一次,就意味着一次规模或大或小、由官方发起的移民。

耿国灭亡后,耿姓位于山西稷山的一支因与洪洞县相邻,于明朝初年被迁移到河北、河南、山东以及陕甘一带。

根据家谱记载,明朝初年,耿姓始祖夫妇带着两个儿子耿成和耿兴由山西前往河南。走到登封时,始祖觉得这里山清水秀,很适合安家落户,而始祖母认为好风景又不能当饭吃,两人争执不下,最后始祖母带着两个儿子继续向南走,来到了襄城县定居。

耿姓族人最早来到了襄城县“城北五七里,相陵谷而居”。经过几代人的努力,耿姓族人家里的水牛从一头发展到100多头。为此,他们还出钱买下从村口通往汝河的一条道路,专门供水牛饮水之用,可见其家业之大。后来,耿姓族人安家的村庄就被称为“水牛耿”。

水牛耿村有一个说法是“河南耿姓无二家”,中原地区的耿姓人都是近支宗亲。襄城县“四大家族”之一王洛耿家就是从水牛耿村迁出的。

耿家第四代后人耿福于明天顺年间考取武进士,官至左都督征西将军。水牛耿村的青年才俊也纷纷进城,或者做官,或者行商,耿家在襄城县名望甚高。

英勇无畏

9位义士誓死保卫家园

明朝末年,天下大乱,李自成攻打襄城县。

因为耿姓家族读书人比较多,所以他们对朝廷无比忠心。耿应室率耿姓族人跟随兵部右侍郎、陕西三边总督汪乔年固守襄城县。这个时期涌现出了9位视死如归的耿姓义士。

他们坚守了五天五夜,箭射完,石用尽,终因寡不敌众,被李自成的农民起义军攻陷城墙西北角。

在这样的情况下,汪乔年命令大家撤退。但耿应室接到命令后没有撤退,依旧守护城池。耿应室和众族人被俘后,李自成命令手下割去他们的耳鼻,以示羞辱。耿应室竟毫不畏惧地说:“我是贪生怕死的人吗?来,来,来,我把头伸给你们!”后来,李自成感念其忠勇,就把他的鼻子和耳朵割下来,然后放了他。

“根据家谱记载,耿应室性端方,尚气节。”耿木楼说,耿应室幼年学习非常卖力,经书之外的诸子百家都要阅览。因为特别有天赋,写起文章,操笔立就,他参加童子试,以第一人入庠(官办学校),各次选拔都有其名。虽然选拔上去的名额有限,未能成为佼佼者,可他从无怨气,一心一意继续努力。

9位义士中还有耿应晋。据《文学康侯耿公传》叙述,当年,李自成攻打襄城县时,他和那些绅士们一同请战,坚守城池而“尽夜不懈”。怎奈“敌众援寡,力不能支”,城被攻陷。他崇尚节义,不愿投降,趁机找到一口井,跳了下去,寻死以表忠心。

耿姓义士誓死保卫家园的事情被耿姓族人称为大事件,之后耿家元气大伤。在城中的耿姓族人四散避难,迁往各乡,耿应室去了十里铺侯村,耿应庚去了王洛西村。

耿家大院

见证耿姓曾经的辉煌

正所谓积善之家必有余庆,散居四乡的耿姓族人不久后强势崛起。在清朝,耿姓多有为官出仕之人,其中王洛耿家更是人才辈出。

清朝中叶,鉴于耿家人为社会作出的贡献,康熙皇帝曾派人在王洛镇的西街上专门为耿氏家族立牌坊。1958年,牌坊被毁。

如今,在王洛西村,残存的耿家大院为出生于清朝晚期的耿家第19世后人耿恒轩、耿文轩、耿林轩三兄弟的家宅。村口的耿氏祠堂旁原有一座御敕建造的青石牌坊,毁于20世纪五六十年代。

耿家大院有多座清代老建筑,保留有三进院、四进院,甚至还有五进院的轮廓。这些老建筑门楼高大,蓝瓦挑角,青石铺地面,主配房多为两层,以整块的红石为墙基,上为厚实的蓝砖。主房有高高的台阶,门檐有精美的木雕。

中华人民共和国成立初期,耿家的4个大院被没收充公,还一度成为王洛公社机关驻地。

耿姓后人也是秉承勤奋、好学的传统,出过进士、左都督和太子太保。其中,第十四代后人耿三省和耿梦益,一个在朝廷做奉直大夫,一个为刑部云南清吏司主,他们的孩子多在云南做官。

民国时期,耿木楼的一个叔叔耿秀玉,从上海吴淞大学毕业后在昆明大学做助理教授。耿秀玉的一个堂兄耿秀尊,毕业于北京大学,在许昌当过教师,在华中第一野战军做过翻译,晚年生活在许昌干休所,于2016年去世。著名的花冈暴动组织者、“中国民间对日索赔第一人”耿谆,也是耿姓一族的知名人士。

如今,长期闲置的耿家大院虽是“三径就荒”,但无论是其墙壁上的精美石刻,还是那些历经风雨的青砖,都在诉说着当年耿氏家族的兴盛与繁华。