本版图片均为资料图片

【尹宙碑】东汉大文学家、书法家蔡邕撰书

石碑常见于寺庙和陵墓建筑群中,其价值通常在于碑文。鄢陵《尹宙碑》又称《汉豫州从事尹宙碑》,属汉代名碑之一。

在鄢陵县原文庙戟门内(现为鄢陵县初级中学校园),一通巨大的石碑被全面保护起来。该碑为青石材质,通高2.09米、宽0.96米、厚0.24米。碑额正中有一直径0.13米的穿孔,穿孔右端刻有“从铭”二字。碑文共14行,每行27个字,叙述了豫州从事尹宙的家世及功绩。

这通石碑就是尹宙碑,尹宙是什么人?

据鄢陵县文广旅局文物保护股股长陈磊介绍,尹宙,字周南,鄢陵县人,历任郡主簿、督邮、五官掾、功曹、守昆阳令、豫州从事等,卒于东汉熹平六年(公元177年)。据清代武亿撰写的《授堂金石跋》一书考证,此碑为东汉大文学家、书法家蔡邕撰书。

清代的王澍在《虚舟题跋》中对尹宙碑这样评价:“汉人隶书每碑各自一格,莫有同者,大约多以古劲方拙为尚。独尹宙碑笔法圆健,于楷为近,唐人祖其法者,敛之则为虞伯施(虞世南),扩之则为颜清臣(颜真卿)。”他还说:“后世每多以此碑与孔宙碑并称‘二宙’。”

康有为在《广艺舟双楫》中这样评价:“《尹宙》风华艳逸,与《韩敕》《杨孟文》《曹全碑阴》同家,皆汉分中妙品。”

书法界认为,此碑字体是隶书向楷书的过渡型,承上启下,“无一字不生动,无一字不规矩”,对研究汉代文字演变发展及书法艺术,有重大参考价值。

1963年6月,尹宙碑被河南省人民政府公布为省级文物保护单位。

2019年10月,尹宙碑被国务院核定为第八批“国保”之一。

7月14日,国家文物局印发《第一批古代名碑名刻文物名录》,许昌共有三件文物上榜,包括东汉尹宙碑、南北朝时期的禅静寺造像碑以及北齐八棱千佛幢。这三件文物分别位于哪里?有何独特的魅力?跟随记者一起来认识一下这些“穿越”千年的文物吧!

【禅静寺造像碑】一通碑刻有两题

禅静寺造像碑即《敬史君碑》,位于长葛市老城镇第一初级中学院内。

“该碑雕造于东魏兴和二年(公元540年),距今已有1400多年的历史。”长葛市文广旅局文物管理所所长乔垒杰说。

该碑通高2.5米(碑座除外),宽0.84米,厚0.26米。0.9米高的碑额上,精工细雕有六条倒首蟠龙,拱卫着释迦佛,佛的下边笼着九个供养人,碑侧为夔龙纹图案。造像神态各异,栩栩如生,是研究我国古代雕刻艺术的珍贵材料。

禅静寺造像碑碑文计1265个字,主要记述了敬显俊(即敬史君)的生平、履历和功德,赞颂了其担任地方官时治理有方、勤政爱民的诸多事迹。

禅静寺造像碑上的文字用笔圆润含蓄,是书法艺术由魏隶向唐楷转型的代表作,早年即入辑《金石粹编》,被书法界视为珍品。此碑还有一个特别之处,那就是首行题有“禅静寺刹前铭”,隔一行又题“敬史君之碑”。一通碑刻有两题在历代碑刻中十分罕见。

公元439年,鲜卑拓跋氏建立的北魏统一了北方,史称北朝。北朝历经北魏,分裂为东魏和西魏。作为北朝时期的一个地方性政权,东魏从公元534年到公元550年,仅存在了16年。

魏碑是北朝文字刻石的通称,魏碑上承汉隶传统,下启唐楷新风,兼有隶楷两体之神韵。历代的书法家在创新变革中也多汲取其精髓,是今天书法界备受推崇的一种书体。

北朝的精品碑版很多,以造像记来说,当数洛阳龙门石窟的二十品,世称“龙门二十品”,它是魏碑书法的代表。而中外书法界公认,禅静寺造像碑是“龙门二十品”之外的“品外之品”。

禅静寺造像碑的背面,留存有乾隆十七年(公元1752年)移置时的一段铭文,文中对碑刻的书法艺术大为推崇:“书则自晋趋唐,为欧褚(指唐代书法家欧阳询和褚遂良)前驱。”

晚清诸多学者,如康有为、沈增植、杨守敬等,都对禅静寺造像碑的艺术价值给予高度评价。

2013年,禅静寺造像碑被国务院公布为全国重点文物保护单位。

【八棱千佛幢】千佛“沉睡”千年

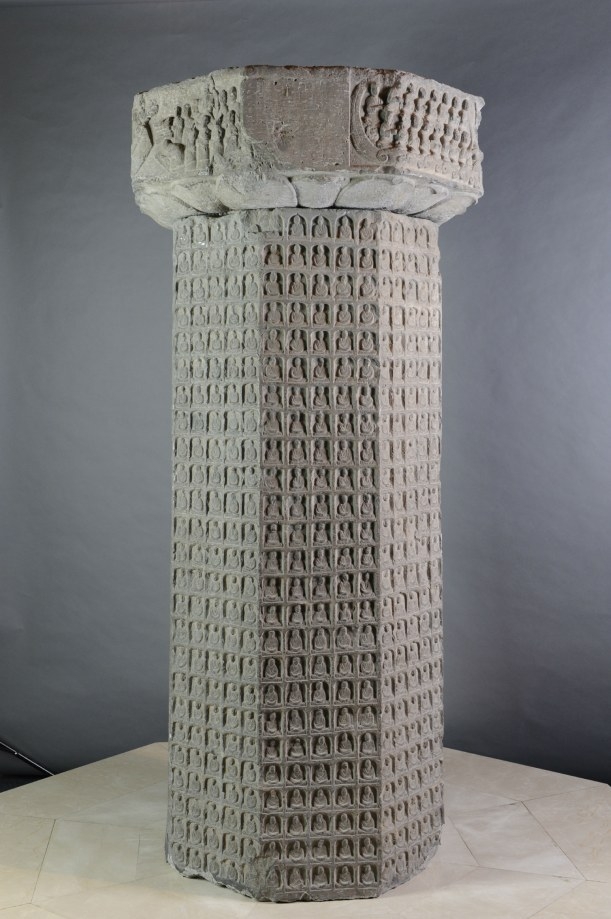

在许昌博物馆三楼“许州记忆”展厅,陈展着一件个头儿庞大的巨型石质佛幢。借着灯光细观幢身,人们会惊讶地发现,上面密密麻麻地雕刻着栩栩如生的佛像。

这尊佛幢采用了佛教独特的八棱形经幢形式,多面镌刻,是研究许昌当时的宗教信仰、佛教史与石刻艺术的重要实物例证。

八棱千佛幢高1.98米,宽0.9米,为等边八角形,每面主体部分以平面剔地浮雕镌凿125个佛龛,每龛一佛,共计千佛。

说起这尊千佛幢的来历,许昌博物馆保管部主任陈文利强调:“这可是在咱许昌市区发现的‘宝贝’。”

1987年春,位于市区八一路的微型电机厂基建施工时,工人从地下1米深的土层里发现了一尊巨型石雕。文物专家闻讯赶到现场,小心翼翼地将它发掘出来,并妥善运回许昌博物馆。

“从八棱千佛幢硕大的八面体幢身和雕刻丰富的幢盖,不难看出其应属某一寺庙的标志性建筑。”陈文利说,石幢是古代祠庙中刻有经文﹑图像或题名的石柱。下有座,上有盖,状如塔。“幢”字的基本含义有二:一是古代原指支撑帐幕、伞盖、旌旗的木杆,后借指帐幕之类;二是刻有佛号或经咒的石柱,称石幢或经幢。

在佛家经典之中,经幢有祈福镇魔之效,因此在中国古代,人们建造了大量的石质经幢,留存至今的经幢多存于古寺之中。

“这尊八棱千佛幢最珍贵的部分是八棱千佛幢的天盖。”陈文利说,它八个立面中,一面刻字,但已风化残缺,难以辨认,其余各面的佛像和佛教故事画像,分别为羯摩会议图、坐像游说传经图、三世佛、十大弟子仁果图、迎佛护法图、十六罗汉图,虽有部分残缺,但仍能反映出那个时期佛教的繁荣盛况。