当日,记者走入中共颍桥区委旧址,发现人文颍桥展览馆吸引了大家的目光,里边有不少从村民那里征集的老物件,它们见证着时代的进步、社会的发展。

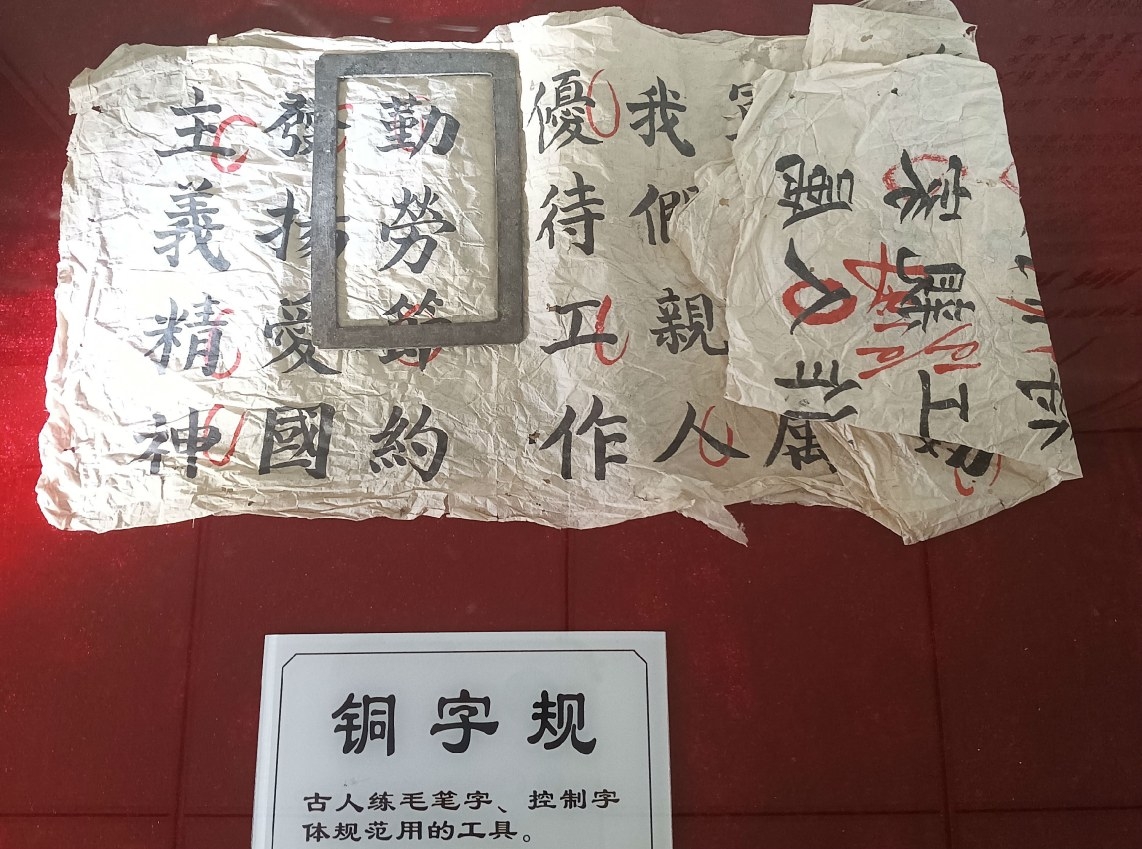

在一个长方形的器具前,记者停下了脚步。“这是干什么用的?”面对记者的询问,襄城县地方史志编纂室主任宋惊涛告诉记者,这个叫铜仿圈,不过民间都称它为铜字规。

“这是古人学习写字时用来压纸,同时能规范字体大小的用具,兼有镇尺和直尺的作用。”宋惊涛说,颍桥回族镇拥有丰富的历史文化,是郑庄公掘地见母发生地、孝道文化起源地和古代燕赵通往荆襄黔川的必经之地,这里孕育了不少历史名人。

这个穿越岁月的铜仿圈,静静地“躺”在展柜里。

“中国古代的仿圈有木、铜、银等材质,其中金属仿圈更为普遍。仿圈是临帖所用的实用工具。”宋惊涛打开了话匣子,向记者讲述着仿圈的故事。

据了解,仿圈兴起大约在清代,早期只是铜制的框架,既无字也无雕刻,清末民初始有铸刻文字、刻绘图画的。仿圈有长方形、圆形、矩形,也有折叠式的。仿圈多用于儿童刚开始临帖习字之时。当然,仿圈也不乏一些珍贵材质所制,如玉石、象牙、铜胎掐丝珐琅等,此当为王公贵胄、官宦名流之物。

“古人写字时将仿圈放置在宣纸上,然后在圈内写字,这样可以控制字体的大小,并合理规划字与字之间的布局。”宋惊涛说,借助这个小工具,读书人从小就能书写工整的书法。

从清代到民国,许多文人墨客参与到铜墨盒、铜镇尺等文房用品的设计和制作中,为这些文具增添了许多文化内涵。仅铜仿圈这一小类就有好多种,如长方形的刻梅纹、卷草纹,正圆形的铸刻山水画、诗文,可折叠的铸刻清供图……