□本报记者 王增阳

10月30日下午,王钰辉陆续接到来自北京、上海、深圳等地文化界朋友传来的讯息:金庸先生辞世了。天色将黑,晚风吹拂,他的内心久久不能平静,但只能默默祝福先生一路走好。脑海中,他与金庸先生相识的一段段过往涌现了出来。

作为在外地大学任教的许昌人,这名年轻的“80后”却与在整个华人世界都赫赫有名的文学大家金庸先生、饶宗颐先生等有着一次又一次的深入接触。两天来不断接到省内外相约采访的电话,王钰辉都婉言谢绝了。在身边老师和朋友的劝说下,他决定只接受家乡媒体的采访。11月1日,回到许昌的王钰辉讲述了他与金庸先生的忘年故事。

“我与金庸先生首次接触是在2007年,那一年刚刚毕业,在大学担任辅导员,前往香港参加一个会议。有一天晚饭过后,提前约定好时间,我前往金庸先生家中,虽然之前有过书信往来,但并没有正式拜访过他。”王钰辉说,在一次偶然聚会,金庸先生知道了他,还看了他的书法作品和一些散文、文学论文等,所以才有了这一次登门拜访。

在王钰辉的记忆中,那一次,他们的交流持续了将近3个小时,从武侠聊到历史、从国内聊到国外……话题丝毫不受局限。“金庸先生谈起话来思路开阔,看似漫无目的,其实蕴含着他的思维逻辑,我们聊到了‘世界文明属东方,东方文明属中国’,聊到了季羡林、戈尔巴乔夫和池田大作等,也聊到了他关于人生、幸福等方面的体会。我们聊得很投机,心灵都有了感触。”王钰辉说,可能正是这一次愉快的交谈,让王钰辉和金庸先生建立了忘年之交。

其后的多年间,王钰辉多次与金庸先生相见,他们有时将聊天儿的地点定在金庸先生的家中,有时在咖啡馆。其中也有不少有趣的故事。“有一次,我如约前往金庸先生家中,在门外等待时,遇到了香港某知名影星。金庸先生让家人先将我引到屋中,我们聊了很长时间。由于他年事已高,我们聊完后,金庸先生就休息了,影星便与他无缘相见了。还有一次我和他约定好了时间,当我到他家时,他就坐在正对着屋门的沙发上等我。知道我带了那段时间写的一些文章,他很感兴趣地让我拿出来。”王钰辉说。

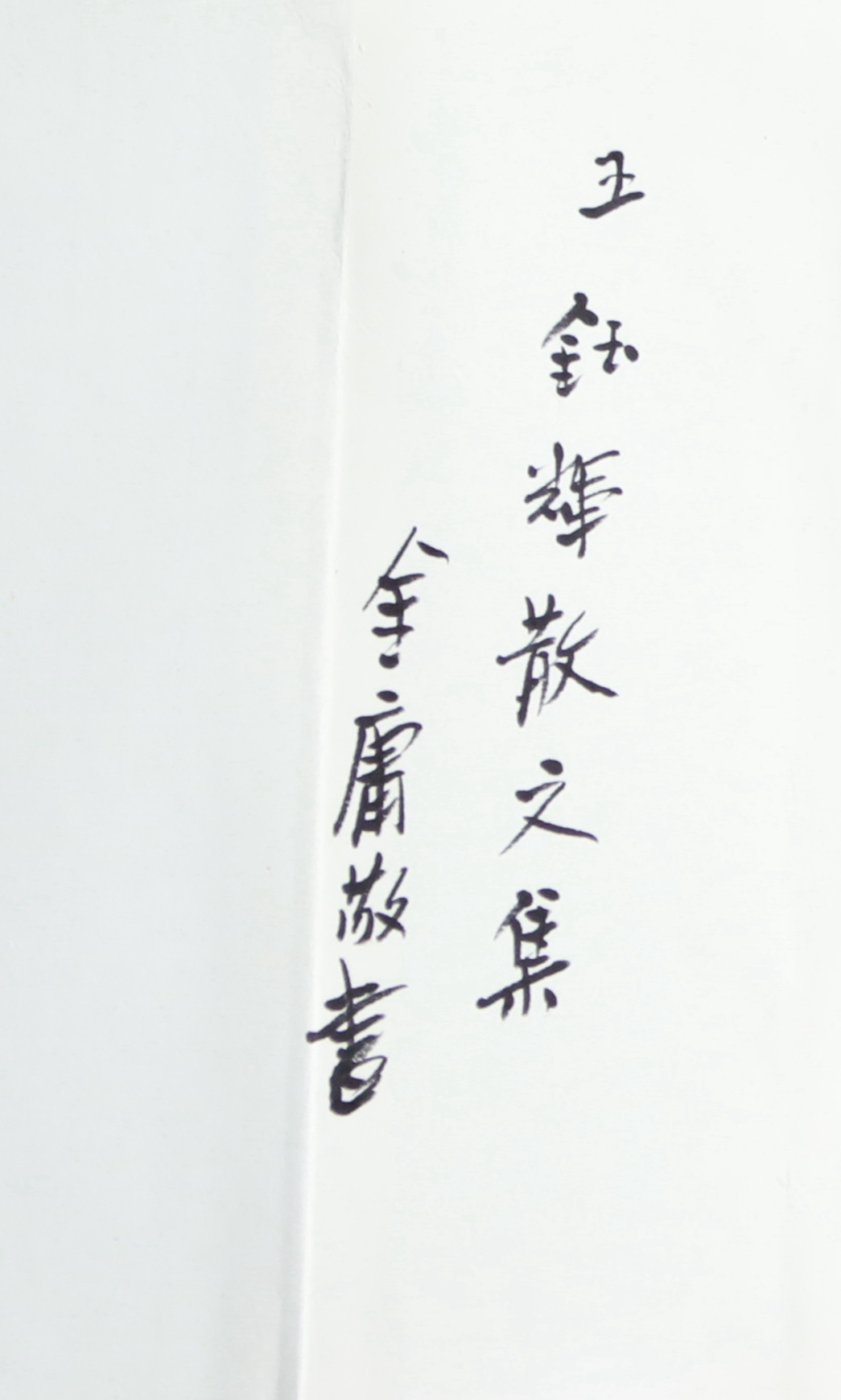

2014年,金庸先生过九十大寿,远在西双版纳的王钰辉接到了金庸先生身边工作人员的电话,金庸先生邀请他有空就来香港聚聚。由于脱不开身,王钰辉托老家的朋友给金庸先生寄去了一些土特产,后来金庸先生告诉王钰辉,那些土特产他很喜欢。金庸先生也曾将他的一枚“金庸”印章送给王钰辉,至今仍珍藏着。

“与金庸先生的多次交谈,我受到了很大的启发。作为影响整个华语文化圈和教育圈、闻名世界的文学泰斗,金庸先生充满睿智,他为我们构建了一个瑰丽神奇的武侠世界,叙写了百年武侠小说史。金庸先生以汪洋恣肆的想象力,多年间写了15部作品,书写了一段属于自己的传奇。金庸先生一生经历极其丰富,他是著名的武侠小说家、是学者、是华人文化界的重要人物,也是中国与西方国家交流和沟通的使者,他见证了20世纪中国无数重大历史事件。他和我在一起亲和可敬,没有一点儿架子,聊天儿的时候想到哪里就说到哪里,还写着记着,但是细细体会,他说的内容都有内在的逻辑。金庸先生的很多思想和观点都深刻影响着我。”王钰辉说。

“金庸先生说,在他看来,做大学问就要做大经济,做大经济就要做大学问,如何实现知识和经济的转化,是值得一生探索的问题。”王钰辉说,这一观点在金庸先生身上有着直观的体现。1947年,金庸先生进入上海《大公报》。第二年,《大公报》香港版创刊,金庸先生被派入香港,那年他24岁。1959年,35岁的金庸先生创办了《明报》。他说:“我办《明报》的时候,就是希望能够主持公正,把事实真相告诉给读者。”他的社评文章,高峰期每日一篇。30年时间,金庸先生将《明报》打造成香港极具影响力的报纸。1972年,金庸先生封笔。1989年,是《明报》创刊30周年,金庸先生卸任社长职务。20世纪90年代,金庸先生将明报集团售卖,退出商界……作为武侠小说一代宗师和知名报人,金庸先生凭自己的一笔之力,撬动了难以估量的巨大商业价值。

采访时,让王钰辉感到惋惜的是,在金庸先生辞世之前,他的另一位忘年交——享誉世界的国学大师饶宗颐先生也在今年年初辞世。“我的手中还保留着饶公从香港寄给我的珍贵书签。在与这两位香港文学界泰山北斗交往过程中,有时候金庸先生会问我,你怎么会认识饶宗颐先生?饶宗颐先生也会问我,你怎么认识金庸先生?金庸先生曾说过‘有了饶宗颐,香港就不是文化沙漠。’饶宗颐先生也曾说过‘金庸这些小说无迹可寻,全靠他的想象,实在是出神入化,令人意想不到。’能有缘与他们相识,是我的幸运,也让我的人生有了宽度。”王钰辉说。

有人说,有华人的地方,就一定有金庸的小说。这句话并不夸张。金庸先生是新派武侠小说的集大成者,也是开创革新者和通俗文学的里程碑式人物。金庸先生通过他的文字告诉世人,当思想插上自由的翅膀,可以开出绚丽的花朵。“金庸先生曾说,他对少林寺有着浓厚的兴趣,他在书中也不断写到少林寺,但他在写书的时候并没有去过少林寺。正是因为金庸先生的武侠小说,少林寺几乎无人不知。金庸先生最大的优点就是能够广泛吸收不同的知识,兼收并蓄并为我所用。他曾谈到中国大学教育的弊端,也曾谈起现当代一些知名学者的特点和长处,也曾鼓励我要不断学习、不断努力,才会有所成就。”王钰辉说。

金庸先生在《神雕侠侣》中曾写道:“你瞧这些白云聚了又散,散了又聚,人生离合,亦复如斯。”对于王钰辉来说,不管是金庸先生,还是饶宗颐先生,他们带给后人最大的启示,就是如何实现一个人的最大人生价值,如何不断探索属于每个人的精神世界,如何挑战自我、超越自我,不虚度人生。