本报记者 张振 尤中轩 通讯员 郑法魁 林立

“我在基地后厨工作,1个月能挣2000元左右,现在我家已经顺利脱贫了……”家住鄢陵县马坊镇汪楼村建档立卡贫困人员左鑫阳在离家不远的建业绿色基地上班,由于该基地每天都吸引着很多游客前来,现在的他每天工作忙碌,日子过得充实。

得益于鄢陵县精准扶贫工作的扎实推进,鄢陵县和左鑫阳一样的贫困家庭生活有了保障。

不仅如此,走在鄢陵县各乡镇,淳朴的民风、整洁的环境、满眼的绿色,让人心情舒畅。该县依托生态环境优势大打“生态牌”,改善人居环境,推进乡风文明建设,让生活在这里的人幸福指数不断飙升。

钱袋子鼓了,生活更有信心了

据了解,左鑫阳所在的建业绿色基地占用了4个村近5000亩土地,参与土地流转的贫困户除了可获得土地租金外,还可以在基地务工。目前,该基地不仅培育了近100名个体创业者,还为当地提供了近2000个就业岗位,就业者大多数是无法外出务工的留守老人和妇女。

企业带着贫困户跟着产业走,产业跟着市场走,这是鄢陵县创新思维、走特色产业扶贫之路的一个缩影。

222家规模企业,在资金、土地、技术等方面对贫困户进行重点扶持,共带动1522户贫困户实现增收,1163户贫困人口实现稳定脱贫;203家花木企业吸纳入股贫困户956户,流转土地8000多亩,每户每年亩均收益6000余元;40多个景区景点吸纳贫困户就业537人,带动发展农家乐28家,实现了贫困群众依靠生态旅游产业增收致富;全县35个贫困村全部退出贫困序列,累计脱贫5388户23437人,贫困发生率由2014年的3.93%降至如今的0.86%……

依靠花木产业优势,鄢陵县将贫困户纳入花木种植、养护、盆景制作、绿化工程等产业链条中,探索出了“政府+金融机构+花木企业+贫困户”“政府+花木企业+绿色扶贫基地+贫困户”“花木企业+入股分红+贫困户”“花木企业+转移就业+贫困户”“花木+互联网+贫困户”“花木+生态旅游+贫困户”等6种花木扶贫模式,全面解决了贫困户产业发展过程中存在的缺信心、缺技术、缺资金、缺带动的问题,累计带动1500余户贫困户实现增收,走出了一条具有地方特色的精准扶贫之路。

“产业壮根基、红利管长远”的产业扶贫模式让鄢陵县脱贫攻坚工作成为扶贫典范:在全省中期核查评比中,被评定为“好”等次;代表许昌市参加全省产业扶贫现场观摩,位居小组第二;“花木+扶贫”作为全省十大产业扶贫案例之一,在全省印发交流……

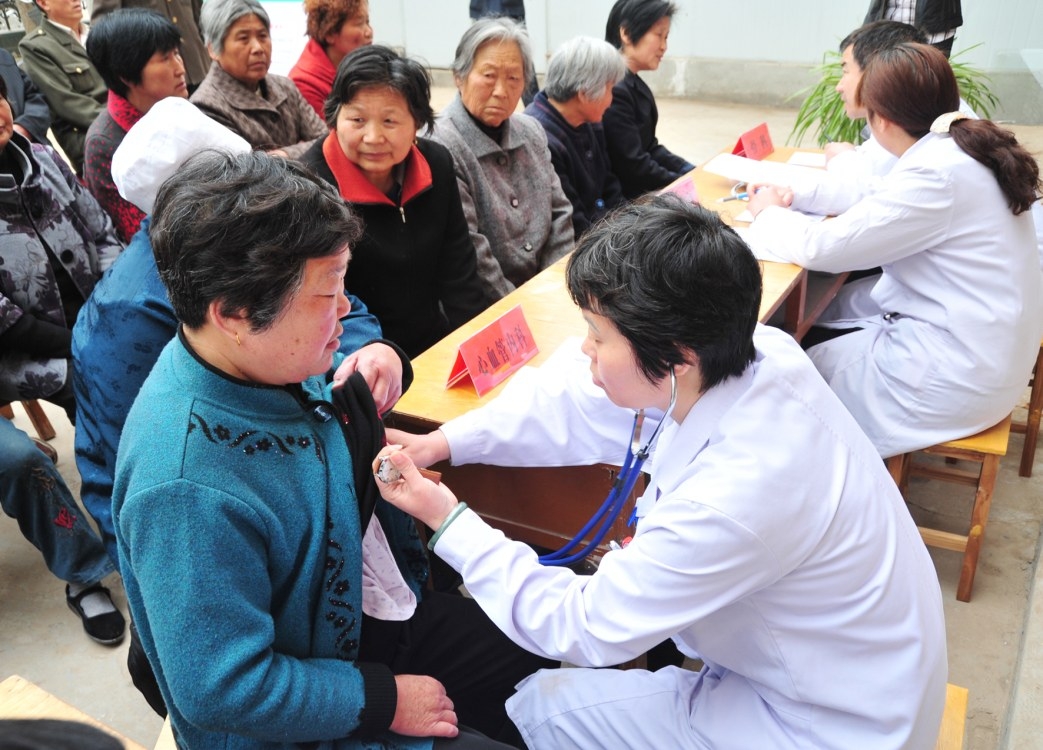

依托产业扶贫的同时,该县还组建了114个家庭医生签约服务队,对全县2778户8171人开展家庭医生签约服务;资助学生2582人次,发放各类助学金、生活补助及营养餐费130.02万元;投资600余万元,新建5所贫困村小学、幼儿园;年度计划实施的247户贫困户危房改造已全部竣工;“六改一增”全面铺开,需要改厕的2847户贫困户改厕任务已经完成,其余“五改一增”工作大头落地;投入资金8779.6万元,分两批实施140个扶贫项目。同时,交通扶贫等其他行业政策均扎实推进,得到高效落实。

家住鄢陵县彭店镇霍刘庄七组村民明满昌正是其中的一位受益者。明老汉今年快80岁了,儿子在三年前发生意外去世,留下一双儿女和老人,本就困难的家庭面临崩溃,全部生活开支依靠着儿媳微薄的收入努力维持。扶贫人员了解到情况后,为他们送来健康扶贫就医卡、温馨连心卡、健康扶贫医疗保障卡、家庭医生签约服务团队明示卡等,免除医保起付线,并提供家庭就诊咨询和家庭药箱服务。扶贫人员还多方协调,为明老汉免费接上了自来水,安装了有线电视,进行了农网电力改造。逢节假日,扶贫人员还会带着慰问品前来探望老人。现在,明老汉不但生活得到了改善,身体也比以往硬朗了。

村容变美了 幸福感和满意度大大提升了

“百花竞秀春满园,欲寻春色到姚家。”“中原花木第一村”姚家村自古以来就被称作“姚家花园”。如今的姚家村,每一寸适宜耕种的土地上,都被造型奇特、花朵艳丽的盆景、盆花和树型优美的园林花木所覆盖,满眼的绿色让人心旷神怡。

“多亏县里这些年给政策、搭平台,引导花农提升种植档次、产业层次和综合效益,土地亩均效益提高了不止三五倍,产业快速发展,环境也变得越来越好。”村委会主任姚建新说。

和姚家村一样,在鄢陵县各乡镇,都可以深刻地感受到生态文明的魅力,

近年来,鄢陵县依托生态优势,通过目标引导、政策扶持、项目带动、科技支撑、典型示范和宣传推介,美丽乡村建设取得良好成效。目前,该县已建成1个“国家级生态乡镇”、3个“省级生态乡镇”、8个“省级生态文明村”,荣获“全省改善农村人居环境工作先进县”称号和许昌市首家“省级生态县”称号。

自2014年始,该县把改善农村人居环境作为美丽乡村建设的重要抓手,从广大农民群众最关心、最迫切的要求入手,实施农村环境综合治理行动,建立完善了垃圾清运“户投放、村收集、乡转运、县处理”四级处理体系及相关配套体系,集中处理农村垃圾问题。同时,还实施了绿化亮化、路网硬化、村村亮、文化惠民等一系列重点工程,在较短的时间内,全县村容村貌有了显著改观,农村环境得到了质的飞跃,农民群众的幸福感和满意度大大提升。

截至目前,鄢陵县累计投入改善农村人居环境资金超过2亿元,全县一半以上的行政村成为示范村、达标村。

该县各相关部门按照职责分工,密切协作,为集中解决村容村貌难题提供了合力。自今年6月25日起,鄢陵县在全县范围内集中开展“四治四净”活动,即村庄内外整治、道路沿线整治、游园公园整治、水域环境整治,保持村庄内外、房前屋后整洁干净,道路沿线整洁干净,公园游园整洁干净,县域河道、水体整洁干净。强力实施“清河行动”,构建了县、乡、村三级河长责任体系,将28条河道、2个湖泊(鹤鸣湖、青年湖)和引黄入长济许工程纳入河长制管理,编制完成“一河一档”“一河一策”。

在“垃圾围村”这一农民最苦恼、农村最急需解决的难题上,鄢陵县拓宽渠道,开展市场运作,与河南森源城市环境科技服务有限公司合作,制订运营方案,着力建立“政府购买服务、专业团队运作、强化监管考核”的运行机制,实现管干分离,全面提升农村生活垃圾治理工作成效。在经过前期试运行后,该县所有垃圾处理工作已由河南森源城市环境科技服务有限公司接管。同时,该县还积极探索农村污水治理市场化运作机制,与中州水务有限责任公司达成合作协议,编制完成农村污水处理实施方案,目前已分批开展乡村污水综合整治工作。

“这些年,村里不仅修了水泥路,建了健身小广场、公厕和垃圾池,安装了健身器材,还配备了卫生专职干部、卫生管理员和保洁员,俺村从原来的落后村变成了现在干净整洁的新社区,大伙儿可高兴了。”陈化店镇河西杜社区居民杜随方笑着说。

小公园、小游园建设是鄢陵县提升乡村“颜值”的又一抓手。该县树牢“田园城市、美丽乡村”理念,在城区规划建设30~50座精品小公园、小游园,城乡接合部规划建设60座小公园、小游园,镇区规划建设5座以上小公园、小游园,各行政村规划建设2座以上小公园、小游园,加快实现“最美县城、最美生活”。

“秀外惠中” 乡村文明新风尚树起来了

环境美起来了,还要实现乡风美起来,做到既“秀外”,又“惠中”,才能使群众有实实在在的幸福感。近年来,鄢陵县大力推进乡风文明建设,创新形式,讲求实效,引导群众形成健康文明的生活方式,极大优化了乡村软环境。

如今,无论是漫步在中原花木博览园、鹤鸣湖等景区景点,还是行走在各镇乡村,在鄢陵县随处可见的是社会主义核心价值观、习近平新时代中国特色社会主义思想、讲文明树新风的公益广告和宣传标语。

自2017年以来,鄢陵县持续开展了“诚信鄢陵·善孝花都”主题教育活动、“星级文明户”评选活动,将评选活动与培育践行社会主义核心价值观、开展“美丽乡村·文明家园”行动相结合,实现了该县行政村(社区)评选活动全覆盖,评选的“五星级文明户”占该县总户数的30%以上。

“前几年,为了面子,村民婚丧嫁娶不得不大操大办,给家庭带来了很大的经济负担。如今,村里制定了操办标准,家家一个样,既节俭又文明,真好。”说起婚丧嫁娶新风俗,鄢陵县陶城镇陶北村村民李文彬赞叹不已。该县把推动移风易俗、树立文明乡风作为文明创建活动的有效载体。近几年来,凡是提上议事日程的重点工作,鄢陵县都不忘与农村移风易俗结合起来,逐步让乡风文明“新”起来,将安居乐业的幸福乡村建起来;通过完善村规民约、发挥红白理事会作用、加强宣传引导、培树先进典型等形式,该县树立起了“崇德向善、勤俭节约、文明健康”的新风正气。

如今,鄢陵县386个行政村(社区)实现文化墙、善行义举榜全覆盖,已建成文明村(社区)77个、文明镇3个。一个个融核心价值观、身边好人榜、村规民约、家风家训于一体的农民思想道德教育专栏,一支支常年服务村民的村级志愿服务队,一系列红白理事会、道德评议会等村民自治组织等已成为新农村的“标配”。与此同时,该县创新开展机关党组织和农村党组织“一帮一带、结对共建”活动,深入开展“道德模范”“身边好人”“好媳妇”等评选活动,深化“文明家庭”“星级文明户”创建,在农村积极营造爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义文明新风尚。

同时,该县为促使文明城市创建和“美丽乡村”建设整体推进,建立“上下联动、城乡互动、整体推动”的大创建格局,实现了创建工作由“主次干道向背街小巷、由游园广场向庭院门店、由中心城区向乡镇农村延伸”,让广大群众切身感受到了创建带来的新变化,获得感、幸福感明显增强。

本版图片除署名外均由鄢陵县委宣传部提供