本报记者 马晓非 通讯员 魏犁影

国计,民生;民生,民心。百姓健康是最大的民生之一。

如果把40年改革开放浓缩成一首壮丽诗篇,卫生健康事业必然是意蕴丰富的“题眼”;如果将40年风雨历程谱成一曲时代华章,卫生健康事业必然是最撼人心魄的“强音”;如果给中国梦绘就一幅通景画卷,卫生健康事业也必然是生动传神的“点睛之笔”。

从最初看病依赖听诊器、血压计、体温表“老三样”,到使用螺旋CT、核磁共振等先进医疗设备;从低矮破旧的老建筑,到宽敞明亮、环境舒适的诊疗大楼;从群众患病找“赤脚医生”医治,到家庭医生上门服务;从看病难,到覆盖城乡的医疗卫生服务体系建立;从看不起病,到居民医疗保障制度逐步完善;从“以治病为中心”,到“以人民健康为中心”的健康观念转变;从注重数量控制,到人口科学均衡发展……这些简单的对比,反映了由弱到强、由小到大的发展过程,更见证着改革开放40年来我市卫生健康事业发生的可喜变化。这些变化那么真切鲜活,又那么触手可及。

40年波澜壮阔,40年跨越发展,诠释着进步,见证着变迁。伴随着改革开放的步伐,全市卫生健康工作者抢抓发展机遇,奋勇拼搏,在改革中固本浚源、筑梦前行,一步一个脚印,一步一个台阶,为百姓铺就一条通往健康的康庄大道,有力保障了全市人民的健康。

医疗服务能力提升

撑起百姓“健康保护伞”

现在让时光倒流,回到改革开放初期。

患者躺在垫着草或麦秸的架子车上,被家人拉着走几十里地赶往医院;医院里都是一些低矮破旧的房屋,有些甚至还是草房;医生看病主要凭经验,没有过多的检验设备;病房里住不下了,在走廊里铺张席就是临时病床……从那个年代走过来的人,对这些情景可是记忆犹新。

那时候,我市医疗卫生资源总量较少,医疗卫生机构基础设施差,服务能力也相对有限。改革开放以后,我市持续加强医疗卫生服务体系建设,医疗卫生资源持续优化,群众就医条件得到极大改善。

1986年,许昌行政区划调整后,我市共有医疗卫生机构327家,床位7430张,每千人拥有床位2.32张,共有卫生技术人员7507人,平均每千人拥有卫生技术人员2.5人。截至2017年年底,我市共有医疗卫生机构3941家,床位22789张,每千人拥有床位5.2张,共有卫生技术人员24688人,平均每千人拥有卫生技术人员4.4人。许昌市中心医院新院区、许昌妇幼保健院整体迁建等11个重点卫生项目建成投用后,我市将新增床位7800余张。

不仅数量在增长,而且质量在提高。目前,我市拥有三级医院3家、二级医院22家,拥有省级重点中医专科3个、市级重点学科26个、市级重点中医专科5个、特色专科10个。

与此同时,我市基层医疗服务能力也显著提升。在城市,我市自2016年以来连续3年将城市社区卫生服务机构建设纳入民生实事,在中心城区新建、改扩建、规范提升19个社区卫生服务中心,建设完善96个社区卫生服务站,基本实现中心城区社区卫生服务机构全覆盖,在全省率先建成了“15分钟社区卫生健康服务圈”。

在农村,我市开展基层医疗卫生机构标准化建设,累计投入9600余万元,新建、改建、扩建基层业务用房面积25.64万平方米,实现了全市78个乡(镇)均有一家政府建立的乡镇卫生院,2300个行政村均建立起标准化村卫生室,基本实现了“小伤小病不出村,一般疾病不出乡,大病基本不出县”的目标。我市还为780个村卫生室配备了基本医疗设备,为1520个村卫生室配备了计算机、打印机等信息化设备,全面完成了村级卫生信息化硬件建设。

数据既代表成就,又彰显温度。

40年来,我市已逐渐形成以许昌市中心医院、许昌市中医院、许昌市人民医院等三级医院为龙头,县级人民医院为支撑,乡镇卫生院(社区卫生服务中心)为枢纽,村卫生室(社区卫生服务站)为网底,民办医疗机构为补充的四级医疗服务网络和多元办医格局。

医疗服务能力的提升,为百姓撑起了“健康保护伞”,群众健康水平自然大大提高。“十二五”末,我市人均预期寿命达到76.36岁,婴儿死亡率、孕产妇死亡率分别降到4.08‰、4.83/10万,均优于全国、全省平均水平。

医改持续深化,“看病难、看病贵”逐渐缓解

“辛辛苦苦几十年,一病回到解放前。”“急救车一响,一头猪白养;住上一次院,一年活白干。”过去,这些民谣在许多农村地区广泛流传。在“谈病色变”的年代里,由于“看病难,看病贵”,很多人小病扛着、大病拖着,实在不行了才到医院去,太多人因为看不起病而放弃就医。

“现在看病压力小多了,大部分医疗费都能报销。药品加成取消后,药价也降了不少。”“我瘫痪卧床好几年了,不管啥时候有个头痛脑热,家庭医生都上门给我看病,从来没有不耐烦。”这是记者近日采访时两名群众说的话。

改革开放以来,尤其是2009年以来,着眼于缓解群众“看病难、看病贵”问题,按照国家统一部署,我市持续推进新一轮医药卫生体制改革,打出了一套“组合拳”。

深化公立医院综合改革,继实施国家基本药物“零利率”销售后,全面取消城市公立医院药品加成,实施跨省就医“一站式”结报,并实施药品采购“两票制”改革,使药品耗材价格逐步下降,群众医药负担进一步减轻。

完善分级诊疗制度,建立了城市医疗集团、专科联盟、城乡跨区结合医联体、远程医疗协作网、县域医共体等涵盖国家、省所有模式的医联体,通过牵头医院派专家坐诊、对口支援帮扶等形式,让群众在家门口就能看病。

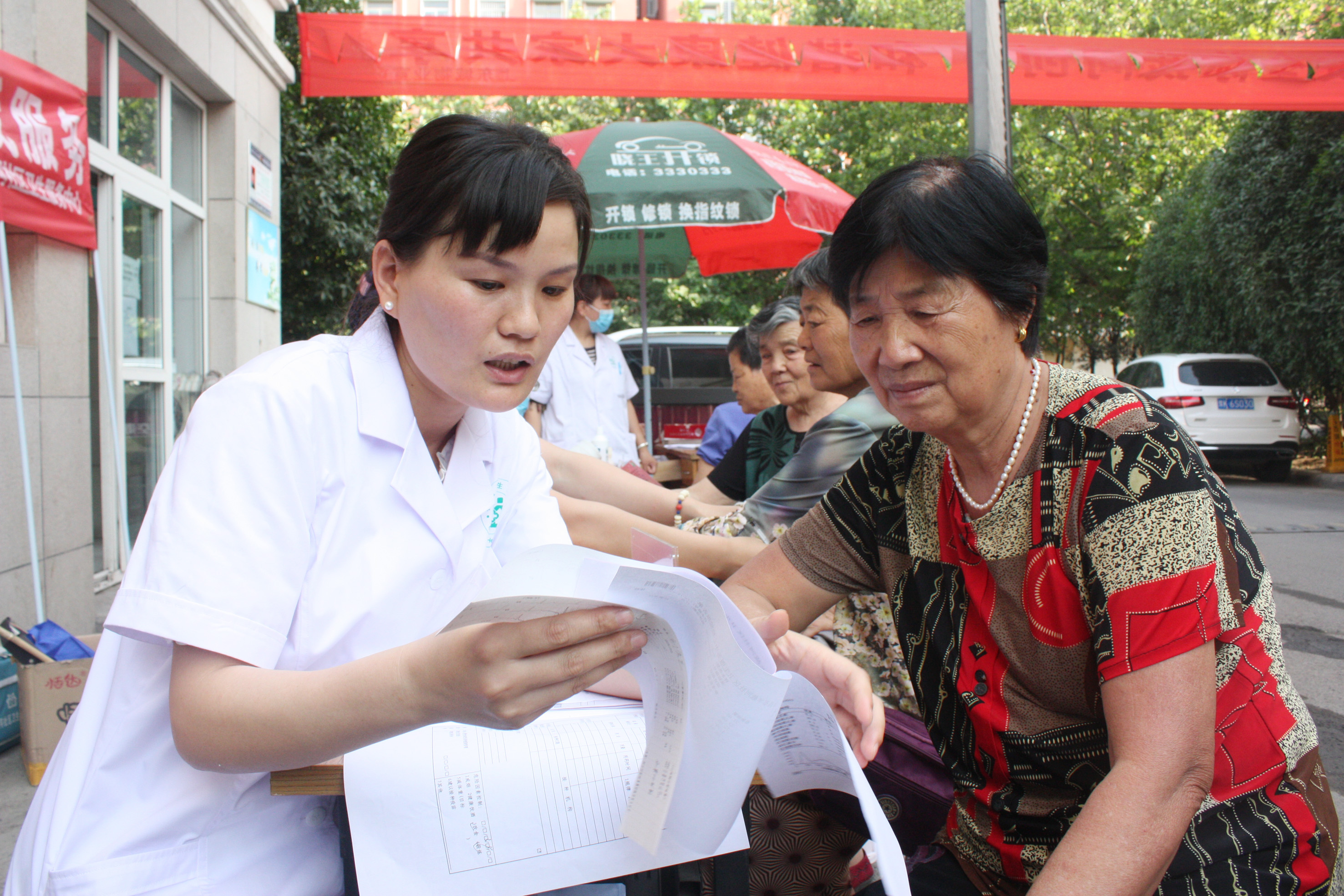

推行家庭医生签约服务,以贫困人口和计划生育特殊家庭为切入点,从慢性病患者、特殊群体等重点人群做起,逐步实现每个家庭都有自己的家庭医生,实现了从群众患病排队找医生到家庭医生主动上门服务的转变。目前,全市入驻“中国家医平台”的家庭医生签约服务团队有1442个,在线签约居民169.64万人。

促进“互联网+医疗健康”发展,以急性心肌梗死、脑卒中为突破口,建设了覆盖市、县、乡、村四级的“中心城区半小时、市域范围2小时急危重症救治圈”,救治网络内的107家医疗机构全部实现远程会诊、远程病理、远程心电、远程教育、应急指挥和双向转诊等功能,再加上许都通居民健康卡的应用推广,初步实现了患者就诊信息在不同级别医疗机构之间的信息共享,群众看病就医更方便、更快捷。

让群众买得起药、看得起病,就诊更方便,是市委、市政府努力的方向,也是我市卫生健康事业发展的指向标。

公共卫生服务日益完善,筑起坚实的“健康屏障”

“国家现在的政策真好,小孩子一出生就可以免费打疫苗。这样的服务很贴心,老百姓身体健康了,幸福指数也更高了。”家住市区学府名苑的刘阿姨笑着说。刘阿姨告诉记者,她的小孙子今年2岁了,小孙子刚出生时,她家附近的社区卫生服务中心就通知家长带着孩子去免费接种疫苗。

接种疫苗,就是老百姓常说的打预防针,是预防传染病的有效方法之一。

通过长期努力,我市已经连续27年无脊灰病例、连续33年无白喉病例发生,实现了消除丝虫病、碘缺乏病和疟疾的目标,传染病疫情报告及时率和突发公共卫生事件相关信息报告率均达到100%,肺结核、艾滋病、法定传染性疾病发病率保持较低水平。

然而,在改革开放初期,传染病的发病情况不容乐观。

记者从市区某医院得知,改革开放初期,传染病发病率较高,是内科的主要疾病之一。到了不同的季节,就会有相应的传染病开始流行:春季流脑高发,夏季乙脑高发,百日咳、麻疹、猩红热、流行性出血热等传染病层出不穷。到了高峰期,病房里住不下,医院里到处都是患者搭的帐篷。

如今,这些传染病均得到了有效控制,传染病发病情况总体平稳,报告发病率呈逐年下降趋势。这与我市公共卫生服务体系的日益完善有着密切关系。

为了给群众筑起坚实的“健康屏障”,我市将公共卫生服务关口前移,人均基本公共卫生服务经费由2009年的15元提高到2018年的55元,增长了3.7倍;基本公共卫生服务项目由9项增加到57项,增长了6.4倍。

通过提标扩面,我市实施国家免费孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷、免费产前筛查和新生儿疾病筛查、新生儿耳聋基因芯片筛查、适龄妇女“两癌”筛查等民生项目,妇幼健康保障能力明显提升。卫生综合监督更加规范,执法监督覆盖率达到97.86%。以卫生创建工作为抓手,我市全力推进爱国卫生运动的开展,城乡居民环境明显改善,国家卫生城市、国家卫生县城建设到2020年将实现全覆盖。

决定木桶最大容量的,是最短小的木板;最能彰显社会温暖的,是弱势群体的现实感受。近年来,我市扎实推进健康扶贫工作,全市贫困人口9种大病救治率达100%,家庭医生签约率达100%,基本实现了贫困人口大病应治尽治。

健康产业蓬勃发展,满足群众美好生活新向往

善谋者胜,远谋者兴。

随着改革开放的深入,人们的健康需求不断增长,健康产业逐渐走进了人们的视野,并引起越来越多的关注。可以说,健康产业是在改革开放不断深入中诞生的一个新兴产业,具有巨大的市场潜力。

进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调,要把人民健康放在优先发展的战略地位,加快推进“健康中国”建设,努力全方位、全周期保障人民健康。

人民群众对美好幸福生活的向往,是党的奋斗目标。近年来,我市大力发展健康产业,满足人民群众对美好生活的向往。

按照国家老龄化社会标准,许昌已经进入老龄化社会,健康养生、养老需求快速增长。针对这一现实问题,我市大力发展康养产业,依托许昌的经济优势、生态优势、区位交通优势、中医药资源优势、辐射带动优势,以鄢陵健康养老示范区为核心区,确定了康养产业“一区一带两组团”的发展布局,着力打造“全国知名,国内领先,中原一流”的健康养老示范区。国家健康旅游目的地、国家森林康养基地、国家智慧健康养老示范基地、全国十大养生城市等牌子相继落户许昌,为许昌康养产业的发展提供了有力支撑。

康养产业的发展与人们生育、养老观念的转变也有着密切关系。以前,人们想的是“养儿防老”“传宗接代”;现在,人们更注重优生优育。改革开放初期,人们在观念上接受不了只生一个孩子。但随着人口结构和生育观念的变化,2013年,国家开始实行单独二孩政策。2016年,全面二孩政策实施。我市促进计划生育政策的有效落实,全面二孩政策运行平稳,并依法落实计生奖扶政策,人口发展环境不断优化。

为更好适应人们的养老需求,我市还采用四种模式加快推进医养结合:一是医疗机构开展康复养老服务,促进“医中有养”;二是养老机构镶嵌医疗资质,促进“养中有医”;三是医疗机构与养老机构合作,促进“医养互助”;四是医养结合进家庭、进社区,实行“送医上门”。目前,全市94.14%的医疗机构开通了老年人就医“绿色通道”,90.57%的养老机构能够以不同形式开展医疗服务。

随着社会的发展,人们对健康养生的需求日益加大,在“治未病”方面有着显著优势的中医药对促进人们健康发挥着重要作用。对此,我市积极推进国家中医药综合改革试验区建设,谋划实施了“一区三基地”,为全国中医药改革发展提供了经验借鉴。目前,我市85%以上的县级综合医院设有标准化中医科和中药房,所有的妇幼保健机构、社区卫生服务中心和97%的乡镇卫生院、77%的社区卫生服务站、70%的村卫生室能够提供中医药服务。

没有全民健康,就没有全面小康。健康是人类永恒的追求。承载着人民的期望,肩负着历史的责任,我市卫生健康事业的明天一定会更加美好。