“近5年,尤其是我区实施‘全面改薄’工程和启动全国义务教育基本均衡县创建工作以来,我校在区委、区政府的关心支持和区教体局的正确领导下,累计投入超过200万元,新建了综合楼,升级改造了运动场地,为11个班级安装了班班通设备,配足配齐了计算机教室、图书室等功能室和设施设备,为部分教室和办公室安装了空调,并实现了光纤和教育云资源入校。如今,学校校舍和设施设备完全能够满足教育教学需要,师生学习办公条件大为改善,学生放学后可以在学校参加书法、美术、音乐、体育等社团活动,师生获得感和幸福感不断增强。虽是农村学校,但是置身校园,你会发现和城市学校并无明显差别。”日前,建安区河街乡陈胡小学校长俎红杰在接受采访时兴奋地说。

陈胡小学只是近年来建安区教育发生翻天覆地变化的一个缩影。在建安区,一个“会算账”的书记和一个“会算账”的区长着重抓教育,告诉了我们建安区教育在发生怎样的蜕变,以及该区连续5年荣获许昌市市长教育质量奖初高中教育成果奖的背后的故事。

算好教育民生账 始终坚持教育兴区战略

民生无小事,枝叶总关情。教育作为一个与百姓息息相关的民生大事、基础性工程,涉及千家万户,关系群众切身利益,寄托着千万家庭对美好生活的期盼,算的是子孙账、长远账。在区域竞争日趋激烈的形势下,谁拥有先进的教育,谁拥有高端的人才,谁就拥有了发展的主动权。

近年来,建安区委、区政府高度重视教育事业发展,始终坚持优先发展教育的战略,以办好人民满意的教育为目标,从政策措施、资金投入、人力资源等方面,全力支持和保障教育事业发展。2017年,结合区域实际,建安区启动实施了基础教育提升三年攻坚计划,制定、出台了《关于加强教师队伍建设的意见》《建安区关于义务教育学校布局暨农村寄宿制学校建设专项规划方案(2017-2020年)》《关于实施教育兴区战略深化教育改革创新的意见》等一系列文件,计划用三年时间,通过重点实施学前教育普及、义务教育均衡、教育质量创优、教师队伍优化、学校管理提升五项工程,打造优质教育、创新教育、和谐教育和人民满意教育,促进全区教育工作跨越发展。全区三年共计划投资近12亿元,将新建(改扩建)中小学26所,可扩充学位28650个,幼儿园13所,可扩充学位32220个;创建6所精品学校。

同时,建安区还率先建立了区政府各级领导挂牌联系学校、兼任“第一校长”制度。区政府领导班子组成人员、相关区直部门主要负责人和各乡(镇、办)政府班子成员分别兼任区直学校、乡镇初中和乡镇学校“第一校长”,定期到学校指导工作,为学校发展出谋划策,帮助解决教育改革发展中的重点、热点、难点问题。

破解教育热点难点,补齐民生短板,在幼有所育、学有所教上不断取得新进展,既是老百姓受益的过程,也是创造区域新的增长点、提高增长潜力、推动经济发展的过程,是利国利民的好事。抓教育也是抓发展,其现实意义正在于此。

算好教育经济账 大力实施教育保障机制

强教育,必先强基础,强基础,投入是关键。近年来,建安区始终坚决落实教育经费“三个增长”和“两个提高”的要求,科学编制预算,千方百计扩大教育投入。2018年与2017年相比,该区财政教育拨款、小学生均教育事业费、初中生均教育事业费、小学生均预算内公用经费、初中生均预算内公用经费均由显著增长。同时,该区建立多元化教育经费筹措机制,充分利用PPP投融资、捐资激励等模式,拓宽教育经费筹措渠道,全力破解资金瓶颈,使更多的“真金白银”用于教育事业发展。

作为经济总量并不占优势的建安区,能做到对教育事业的投入毫不吝啬,对“事关教育的发展优先考虑”,是因为主要领导心里有这样一本经济账:政府主导先办学校,建成一所好学校就可以引起社会人群的集聚和土地价格增长,土地增值的收入又可以更好地发展基础设施,甚至再办几所学校。例如,建安区第一实验学校在2016年2月开工建设时,周边土地拍卖成交价为每亩70万元,现在周边土地为每亩470万元;建安区一高迁建项目还未正式开建,土地价格已从2018年年初的每亩80万元攀升至现在的每亩275万元。所以,建安区连年加大对教育的投入,实施教育保障机制,是算好了这笔长远的教育经济账。

聚力项目建设,破解“教育难题”。针对区域内义务教育突出存在的“城镇挤”和“农村弱”问题,加大投入,做好“加法”,大力实施义务教育学校扩容工程。累计投资近5亿元,区第一实验学校、魏风路小学、魏风路中学等新建项目,新老城区、镇区一批中小学校和幼儿园等多个改扩建项目建成投用。计划投资6.5亿的建安中学、龙泉街小学等新建学校项目已集中开工;此外,规划建设的建安区潩水路小学、建安区一高迁建、建安区二高迁建项目正在办理前期手续,尤其是建安区一高迁建,建安区政府拿出黄金地段,占地多达442亩,支持教育发展的决心可见一斑。

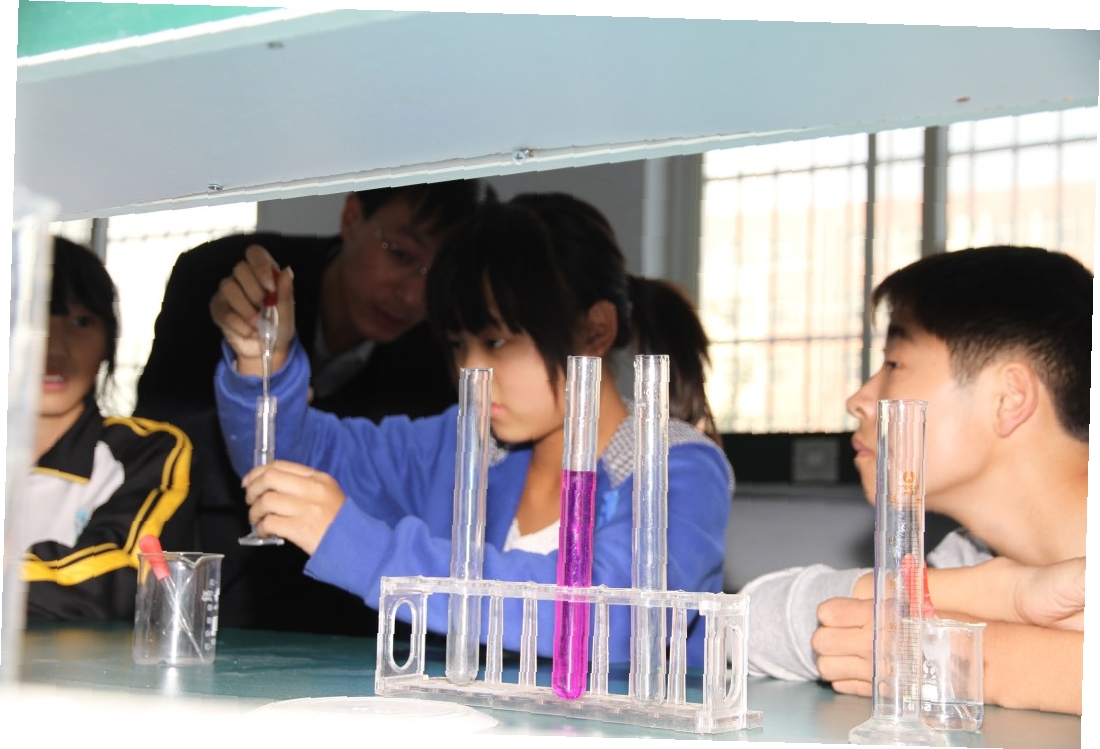

加快扩容提质,打造“教育标杆”。除了扩容增量外,建安区还深入实施中小学校舍安全、“全面改薄”、课桌凳更新和教育信息化建设“四大工程”,加强学校标准化建设。全区先后投入资金2.04亿元,新建校舍19.3万平方米,配置“班班通”设备1400余套,购置计算机4758台,初中体育器材配备全部达标,实验仪器配备达标率达到99%以上。如今,全区学校面貌焕然一新,基本实现了学校标准化建设,明显缩小了“城乡间、校际”办学条件的差距。

突出奖励激励,释放“教育红利”。建安区在财政并不宽裕的情况下,善用“乘法”,花小钱,办大事。设立区长教育质量奖,每年拿出100万元用于表彰奖励当年的明星学校、功勋校长、功勋教师和教育质量突出的单位;在2017年,建安区政府第15次政府常务会上还将2018年教育激励奖励资金6800万元列入政府财政预算,用于教师、班主任和乡村教师的绩效奖励以及课后服务补贴,全区教师投身教育的积极性、责任感得到了极大激发,教育质量稳步提升。2014年至2018年,该区连续5年荣获许昌市市长教育质量奖初、高中教育成果奖。

助力教育扶贫,力促教育公平。2018年,该区全年共为4019人次建档立卡贫困户子女发放资助金200.7万元,1925名进城务工人员随迁子女安排到了区域公办学校就读,累计投资166.06万元,改善了艾庄乡袁庄村等7个贫困村小学(教学点)的办学条件,并配备了师资力量。

深化教育改革创新 打造教育产业高地

算好了教育民生账和经济账,建安区还要通过深化教育体制机制改革,提升教育教学质量,打造区域教育产业高地,助推区域经济社会良性发展。该区充分利用撤县建区和主城区地处郑许一体“桥头堡”的区位优势,结合“全面改薄”“城镇扩容”“寄宿制学校建设”、城镇化发展等多方面因素,确定“中学向城区集中,小学向城镇集中”的中小学布局调整工作思路,进一步加大资源配置力度,加快主城区学校建设步伐,利用3年时间,将区域内3所高中全部向主城区集中,逐步将农村初中撤并到区直学校。

深化管理体制改革。落实中小学校长任期制和任期目标责任制,对未完成任期目标的校长,实行末位淘汰;推进校长、教师轮岗交流制度,2018年,7名校长、143名教师参与轮岗交流;不断创新教师招聘方式,探索实施考核招聘和公开招聘相结合的方式补充一线教师,2017年以来先后2次从原“985”“211”重点院校和双一流大学考核招聘教师66人;全面启动中小学教师专业知识考试,将考试结果与个人绩效、职称评审、职务晋升挂钩,并建立能上能下的教师聘后管理制度,根据业绩考核和综合测评,拉大差距,奖优罚劣,实行以岗定酬、末位待岗。

深化育人方式改革。出台了《许昌市建安区构建课堂教学模式指导意见》《许昌市建安区“学本课堂”新授课评价指导标准》和《许昌市建安区深化课堂教学改革指导意见》等文件,在全区推广“学本课堂”教学模式,全面铺开课堂教学改革;积极探索课后延时服务新举措,制定《建安区课后延时服务方案(征求意见稿)》,2018年上半年率先在建安区第一实验学校和许昌新区实验学校2个义务教育阶段学校进行试点,目前正在高中学校进行试点,满足学生身心发展特点和家长实际需要。

深化办学体制改革。进一步探索集团化办学模式,成立了许昌新区实验学校、建安区一高、建安区实验小学3个教育集团,计划成立建安区实验中学教育集团;研究制定了《高中阶段教育普及攻坚计划2017-2020年》,不断普及高中阶段教育,高标准规划打造一高新校区,切实扩充高中教育资源,提高普通高中入学率。

站在新的起点,建安区教育改革迈入2.0时代。近日,建安区积极贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神,下发了《中共建安区委办公室 建安区人民政府办公室关于印发建安区加快推进教育综合改革实施方案的通知》,在全省、全市率先全面推进教育体制机制改革。

按照实施方案,建安区正在进行校长职级认定、职级待遇确认和第一批校长后备人才选拔工作,2019年,全区所有公办中小学校将取消行政规格和学校领导班子及中层干部行政级别,108位校长、书记、园长将纳入校长职级制改革,享受职级待遇。2019年8月底前,将完成教师“区管校聘”各项改革任务。

与此同时,集团化办学、中小学校激励机制、教科研管理机制和教育督查巡查机制4项改革将与校长职级制、教师“县管校聘”改革统筹推进,未来3到5年时间,建安区将力争在管理体制、办学模式、育人方式、各级各类教育和保障机制5个方面取得新突破,逐步建立起现代教育制度体系,办好党和人民满意教育。

“习近平总书记在全国教育大会上指出,教育是国之大计、党之大计,把教育的地位与作用提升到了一个新的高度。讲话中关于教育改革发展必须做到的‘9个坚持’,做好教育工作必须在6个方面‘下功夫’等重要论断为我们办好新时代教育指明了方向,提供了根本遵循。建安区将在党的十九大精神指引下,全面贯彻落实总书记关于教育重要讲话和全国教育大会精神,不忘初心,牢记使命,全面深化教育领域综合改革,办好人民满意的教育,推动建安区教育高质量发展,努力在许昌教育高质量发展中争当主力军和排头兵、实现建安区更加出彩!”建安区委书记邵七一在接受采访时这样说。

(本版图片均由建安区教体局提供)