核心提示

中原大地上,出现过县委书记的榜样焦裕禄,出现过乡镇党委书记的楷模吴金印,也出现过“时代楷模”燕振昌。而在53年前,还有一个光辉的名字曾传遍中华大地,那就是杨水才。他是建安区(原许昌县)桂村乡水道杨村党支部副书记,是农村基层党支部书记的典范。

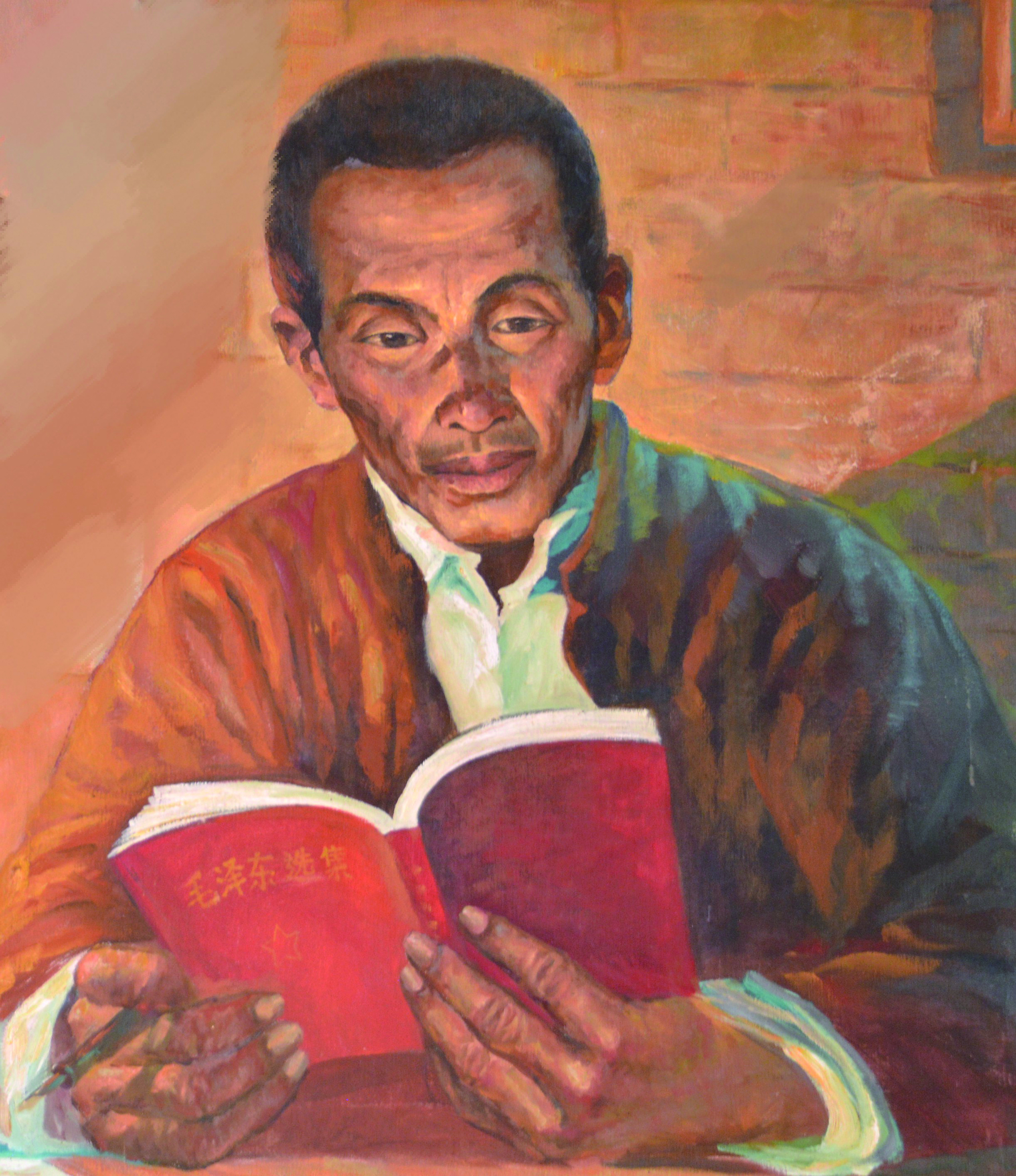

活着是一面旗帜,躺下是一座丰碑。他那种“一不怕苦、二不怕死”为人民鞠躬尽瘁的精神被毛泽东同志所称赞;他可歌可泣的事迹,曾被《人民日报》等媒体广为传播;他的“小车不倒只管推,只要还有一口气,就要干革命”的钢铁誓言,传遍大江南北,感染着千千万万的后来人。

鞠躬尽瘁 小车不倒只管推

杨水才1924年生于原许昌县桂村乡水道杨村。1949年元月,杨水才参加中国人民解放军,立大、小功各一次,获“人民功臣”称号;1950年11月,他复员还乡;1956年元月,他加入中国共产党,并当选大队党支部副书记。为拔掉水道杨村的穷根,他提出了“一要抓水利,二要搞绿化,把秃岭变成花果岗、高岗变成水浇田”的口号,带领群众兴修水利、大搞绿化,并兴办桂村农业中学。

“杨水才从来不考虑个人得失,不怕困难、敢于斗争,用生命践行了一名共产党员的誓言。”提及杨水才,如今83岁的岳建智这样评价他。

岳建智曾与杨水才并肩战斗,忆起往事,老人有些动容。

水道杨村是个两岗夹一洼、岗高缺水的地方。为拔掉穷根,杨水才在党员会上建议,抓水利,挖坑塘,把水抽到岗子上;搞绿化,多栽树,把旱田变成水浇地,让水道杨变成桐树路、花椒寨、柿树沟、桃花岗……他的建议被村党支部采纳后,为寻找水源,他带领大家用竹筒、废瓶制成“土仪器”进行测量,获得了必要的数据,找到了最好的挖坑塘地址,规划了最佳的三级提水上岗方案。在施工过程中,他累得吐了血,可他擦擦嘴继续干。遇到下雨天,为了不影响施工,他跳进齐胸深的水沟里,用身体把缺口堵住。坑塘挖了15米左右,仍找不到水,很多人泄了气。面对困难,杨水才召开“诸葛亮会”,分析原因,寻找办法。他借来打井用的铁锥,让大家继续往下打。最后,铁锥砸破石层,泉水冒了出来,水道杨村的缺水问题终于解决了。

在治水的同时,杨水才带领大家植树造林,决心把秃岭变成花果岗。在当时的长葛县太平店林场学习嫁接技术时,他风里来、雨里去,天天吃干馍充饥。学会嫁接技术后,为早日把技术教给群众,他在炎热的夏天,从早到晚坚持干活,累得昏倒在苗圃里。

为改变水道杨村人民群众文化落后的局面,杨水才决心创办学校。经过紧张筹备,1963年9月1日,由当时的水道杨、桂东村、桂西等7个生产大队联合创办的桂村农业中学诞生了,杨水才被推选为农业中学的校长。1965年秋,他带领师生奋战40多天,脱坯5万多块,建房21间,开垦荒地20余亩。从此,桂村农业中学有了宽敞的教室和农林试验园地。

1966年12月4日,在杨水才的小屋里,煤油灯亮着,稿纸上“进一步建设水道杨计划”几个大字清晰可见,而同多种疾病进行了顽强斗争、过分操劳的杨水才披着破棉袄,伏在办公桌上永远睡着了……

他去世后,《人民日报》头版头条发表了《一不怕苦、二不怕死的共产主义战士——记共产党员杨水才同志的光辉事迹》长篇通讯,中央人民广播电台于同日播出,全国各地报纸、电台相继转载和播出;同年7月31日,《人民日报》又在头版以《为人民鞠躬尽瘁》为题发表评论员文章,杨水才事迹传遍了大江南北。

穿越时空 水才精神历久弥新

半个世纪过去了,无论社会经历怎样的变革,杨水才那瘦弱而挺拔的身影,一直是许昌人民心中永远不垮的高山。

“不论岁月的尘埃掩埋了人们多少记忆,杨水才身上闪现的共产党人的光华,永远与日月同辉,与人民同在。他的英名镌刻在人民心中,穿越时空,历久弥新。”许昌学院马克思主义学院党总支书记许涛如是说。

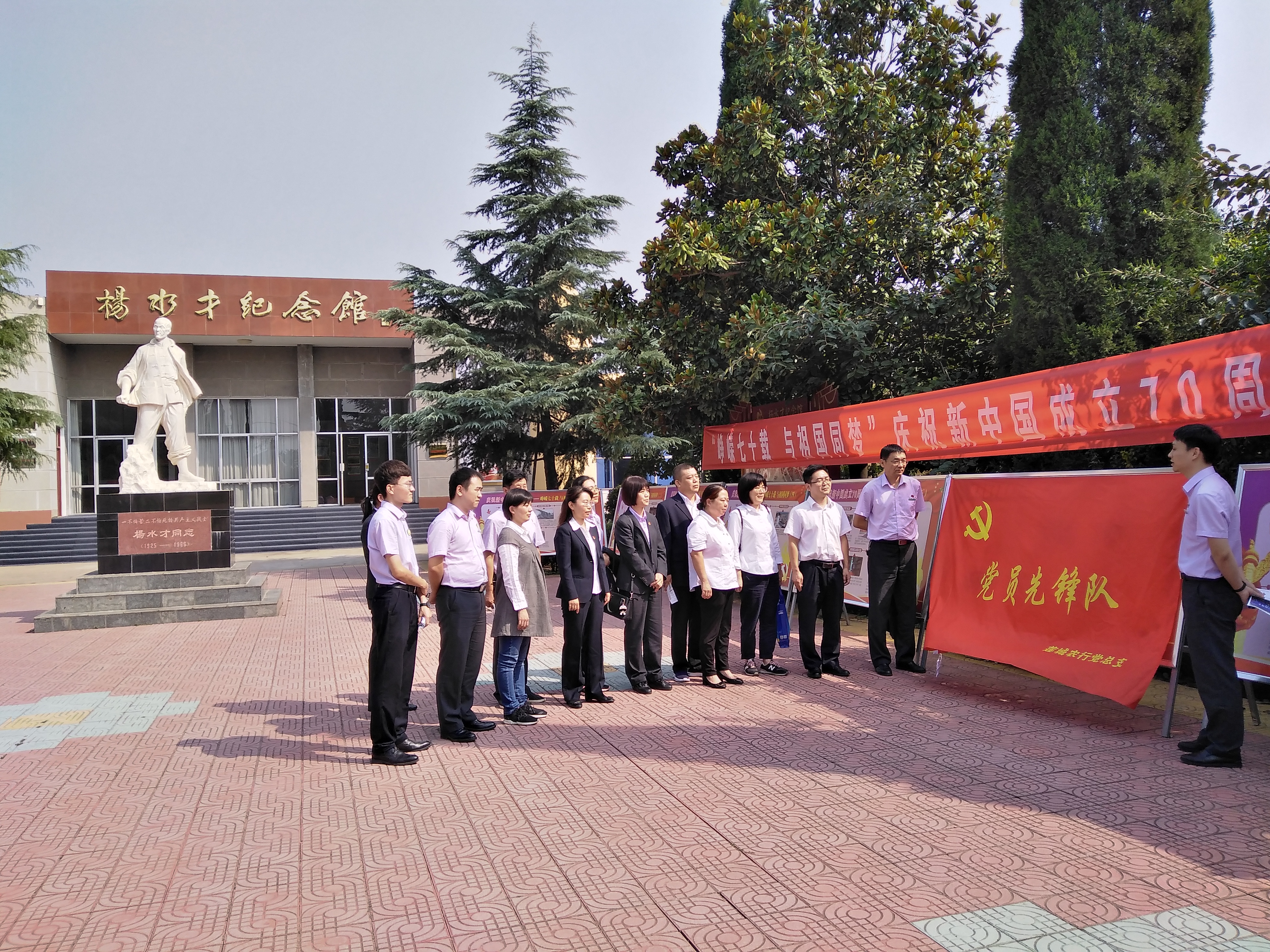

1998年春,许昌县第十一届人民代表大会第一次会议召开。参加大会的桂村乡11名县人大代表心里装着一件事儿:要把重修杨水才纪念馆的建议作为重大事项提出议案,提交大会主席团。

一石激起千层浪。代表一致表示,杨水才同志是20世纪六七十年代全国人民学习的榜样,在当今改革开放条件下,广大人民群众渴望涌现更多“杨水才式”的好干部,带领群众艰苦创业。杨水才精神永远不过时,永远不能丢!

会议最后一致通过修复杨水才纪念馆的议案。不到一个月,许昌县党政机关、群众团体、企事业单位等干部职工,以及社会各界人士踊跃为重建工作捐资80.27万元。年过古稀的桂村乡党委原书记张建勋获此消息后,心情格外激动,他流着泪说:“我与水才同志共事多年。那年,全村党员都选他当党支部书记,他就是不干,非要干党支部副书记。他为人谦虚,很会做群众工作,办法多,脑子灵,讲起话来群众特别爱听。这次重修纪念馆要花很多钱,我虽然不富裕,这50元钱也算一点儿心意。”

建党80周年纪念日那天,修葺一新的杨水才纪念馆重新对外开放。原中顾委秘书长李力安等各级领导和1万多名群众参加了揭幕仪式,焦裕禄的女儿焦守云也专程前来。 时任省委常委、宣传部部长孔玉芳情之所至,提笔题词:“向杨水才同志学习,全心全意为人民服务。”

时间在检验着一个人的价值。杨水才纪念馆自1969年12月5日开馆至今已经接待参观者近500万人次;许多党政机关、企事业单位把新党员入党宣誓仪式转移到这里;解放军驻许部队把参观杨水才纪念馆作为对新兵入伍和老兵退役进行教育的生动课堂……

作为一个道德标杆,杨水才甚至受到不少外国友人的关注。阿尔巴尼亚友人题词说:“杨水才纪念馆是一所很好的大学校。”据不完全统计,截至目前,有日本、朝鲜、越南等20多个国家和地区的参观者参观过杨水才纪念馆。

如今,作为许昌市委命名的党员干部教育基地、爱国主义教育基地、青少年德育基地,杨水才纪念馆更是吸引着越来越多不同地区、不同行业的人前来追寻精神家园。每逢重大节日,一批批党的儿女走近他、瞻仰他,传承他的共产主义精神,追忆鲜艳党旗后面的光辉故事。

许昌人在读杨水才,读这位“一不怕苦、二不怕死的好干部”,读懂了才知道其道德内核只是9个字——全心全意为人民服务。许昌人在学杨水才,学他那种“小车不倒只管推,只要还有一口气,就要干革命”的精神,学透了才体会到其精神实质——不忘初心、牢记使命,为人民的事业鞠躬尽瘁。

牢记使命 接过小车继续推

云卷云舒,斗转星移。50多年来,水道杨村的“当家人”换了一茬又一茬,但他们为群众谋利益的初心没有变,带群众奔富路的信念没有变,无私奉献、开拓进取的精神没有变。

“挥泪继承壮士志,誓将遗愿化宏图。” 杨水才没有写完的“进一步建设水道杨计划”,正由他的乡亲们不断续写并一一实现。在改革开放春风里,一代又一代“杨水才式”的党员不忘初心,接过他的“小车”,砥砺前行,敢“冒”敢闯,把“小车”变成了小四轮、小四轮变成了大卡车,致富的路越走越宽广、致富的步子越迈越坚实……

岗丘作证,松柏如诉。今朝水道杨,朝霞铺满天。

平整的柏油路、鱼贯而行的小汽车、整齐的松柏、漂亮的小楼,随便走进一家农户,太阳能、自来水、天然气、改建的厕所……今日水道杨,让人不敢相信这就是曾经那个“两岗加一洼,岗高水源差;推车如上山,步步踏坎上;遇到天气旱,连水也吃不上”的水道杨。

“小车不倒只管推”是杨水才同志生前的一句话,他用行动践行了“生命不息,战斗不止”的无私奉献精神。水道杨村一任又一任干部接过杨水才的“小车”,“推”出了种粮大村,“推”出了富足的小康村,“推”出了全省“五好”村支部。

“老书记走了,他未竟的事业落在我们继任者肩上。我们接过小车继续推。” 岳建智说。当年与杨水才“搭伙计”的岳建智任党支部书记后,带领村民治岗挖塘,战天斗地,一干就是26年;1992年,56岁的他又挑起了乡敬老院院长的担子,这一干又是27年。

村里经济强人杨德民接任村党支部书记后,他发扬“杨水才精神”,放下自己的企业,一心扑在为村民谋利益上。在他的带领下,村里修了柏油路、装了路灯、重修了学校、重建了村部,解决了困扰水道杨村几代人的吃水难题;村里办起了6家大型砖瓦窑场,建起了商业区,村民人均年收入翻了近一番。到2000年,村民人均纯收入已逾5000元,水道杨村落后的面貌一去不复返。

“昔日,老书记他们为了让老百姓吃饱饭,推着小车艰苦创业;今天,我们要开着小车追梦,让大家都过上幸福美满的生活。”2018年,年轻的村委会主任岳晓嘎接任村党支部书记后发下誓言。

岳晓嘎告诉记者,水道杨村“两委”牢记使命,以党建为引领,大力发展乡村游、红色旅游,大力发展林果业,发展集体经济,推进乡村振兴。目前,该村依托杨水才纪念馆红色教育基地,修建了杨水才旧居、乡愁馆、村史馆等,成立了红色旅游开发公司。在此基础上,水道杨村成立了村集体参股的农牧有限公司,村里“桃花岗”“柿树沟”“花椒寨”“苹果园”等,四季有花,长年有果,杨水才生前的设想正在逐步变为现实。岳晓嘎动情地说:“吃水不忘挖井人,如今俺水道杨村的群众能够过上好日子,我们打心眼儿里感激杨水才老书记。”

“‘杨水才精神’,犹如一座永不坍塌的丰碑,成为当地群众和许昌人民建设美好家园、追求美好生活的强大精神支柱。”市委党校副教授孙秋红认为, “杨水才精神”已经成为“许昌精神”的一部分,成为新时期许昌人追求高尚、崇高的道德源泉。

多少年来,许昌广大干部群众在“杨水才精神”的鼓舞下,克服重重困难,艰苦创业,开拓创新,续写着一个又一个辉煌,创造了一个又一个奇迹……

治水兴水,许昌建设三大水利项目,谱写了一曲利民兴城的时代壮歌,圆了几代人的兴水之梦。

绿化造林,我市5年累计植树造林55万亩,城市建成区绿地率36.03%、绿化覆盖率41.28%。

摆脱贫困,2014年以来我市193个贫困村全部退出了贫困序列,4.4万户15.7万人实现脱贫摘帽。

兴办教育,我市实施基础教育提升三年攻坚,目前已建成投用中小学校及幼儿园278所,教育综合改革走在全省前列。

特别是近年来,许昌先后荣获全国文明城市、国家生态园林城市、国家水生态文明城市等一系列金字招牌。2018年,许昌城市居民的宜居度、幸福感、获得感及对生态环境的满意度均居全省首位。

小车倒下了,杨水才扶起向前推;杨水才倒下了,成千上万的许昌热血儿女推动着现代化建设的巨轮继续向前……