本报记者 冯子建 通讯员 林立

特别提示

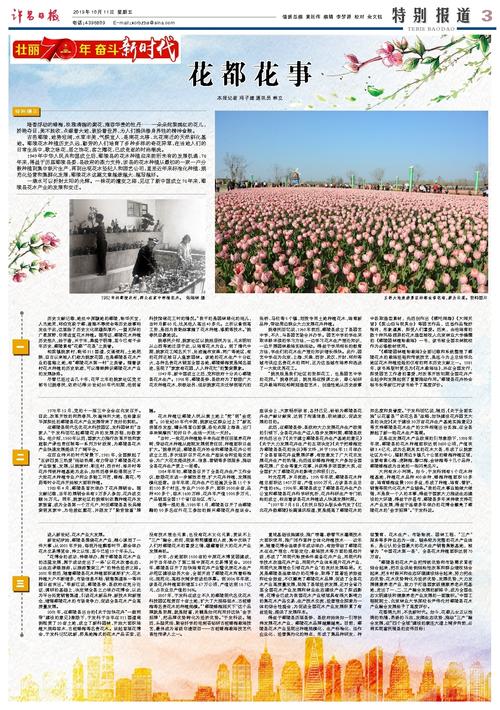

暗香浮动的蜡梅,淡雅清幽的菊花,雍容华贵的牡丹……一朵朵姹紫嫣红的花儿,娇艳夺目,美不胜收,点缀着大地,装扮着世界,为人们提供修身养性的精神食粮。

古邑鄢陵,地势坦阔,水草丰美,气候宜人,是南花北移、北花南迁的天然驯化基地。鄢陵花木种植历史久远,勤劳的人们培育了多种多样的奇花异草,在当地人们的日常生活中,歌之咏花,居之饰花,客之赠花,已成竞逐的时尚潮流。

1949年中华人民共和国成立后,鄢陵县的花木种植迎来前所未有的发展机遇:70年来,得益于历届鄢陵县委、县政府的鼎力支持,该县的花木种植从最初的一家一户分散种植到集中联片生产,再到出现花木经纪人和园艺公司,直至近年来标准化种植、规范化经营和集群化发展,鄢陵花木这篇文章越做越大、越写越好。

一滴水可以折射太阳的光辉。一株花的嬗变之路,见证了新中国成立70年来,鄢陵县花木产业的发展和变迁。

一

历史文献记载,地处中原腹地的鄢陵,物华天宝,人杰地灵,郑伯克段于鄢、唐雎不辱使命等历史故事均发生于此,这里除了历史文化底蕴深厚外,一望无际的广袤原野,非常适宜花木种植。据考证,鄢陵花木种植历史悠久,始于唐,兴于宋,鼎盛于明清,至今已有千余年历史,鄢陵素有“花都”“花县”之美誉。

柏梁镇姚家村,毗邻311国道,交通便利,土地肥腴,自古以来被人们称为姚家花园,也是鄢陵县花木产业的滥觞之地,有“鄢陵花木第一村”之美誉。循着该村花木种植的历史轨迹,可以清晰辨识鄢陵花木产业的发展脉络。

尽管已经过去几十年,花甲之年的姚家社区党支部书记姚春民,依然记得20世纪80年代初期,他到省科技馆做花工时的情况。“我干的是园林绿化的活儿,当时月薪80元,比其他人高出40多元。之所以拿到高工资,是因为我熟练掌握了花木种植、修剪等技术。”姚春民自豪地说。

姚春民介绍,姚家社区以姚姓居民为主,元末明初从山西等地迁居于此,以培育花木为业。到了清代中期,姚家花工闻名天下,足迹遍布京津、两广等地区,有的花师还被召入皇家园林。该地的花木生产十分红火,各种名贵花木销至全国各地,鄢陵蜡梅更是闻名遐迩,呈现了“家家有花园,人人种花忙”的繁荣景象。

1949年,新中国成立之后,党和政府十分关心鄢陵县花木生产。1958年,鄢陵县委、县政府为了鼓励广大花农种植花木,积极动员、组织姚家花农迁移到域内的张桥、马栏等5个镇,划拨专用土地种植花木,培育新品种,带动周边群众大力发展花卉种植。

姚春民回忆说,1960年前后,鄢陵县成立了县园艺中学,不久,与县园艺场合并办学。园艺中学的学生采取半耕半读的学习方法,一边学习花木生产理论知识,一边开展园林栽培实践活动。得益于学用相长的教育方法,学生们的花木生产理论知识增长很快。此外,园艺中学在为北京、上海、天津、西安、武汉、开封、郑州等城市供应名贵花木的同时,还为这些城市培养和选送了一大批优秀花工。

“姚良辰是我们社区的资深花工,也是园艺中学的花师。”姚春民说,姚良辰在授课之余,潜心钻研花卉栽培和松柏树冠造型艺术,创造性地从历史故事中汲取造型素材,先后创作出《哪吒闹海》《大闹天宫》《梁山伯与祝英台》等园艺作品,这些作品惟妙惟肖,形象逼真,深受人们喜爱。后来,由他培育的数十种风格迥异的花木造型被收入北京林业大学编撰的《鄢陵园林植物栽培》一书,该书被全国农林院校作为必修教材使用。

“《鄢陵园林植物栽培》全面记载和系统整理了鄢陵花木的栽培经验和传统技艺,是迄今为止总结华北地区花木种植经验的仅有的两本历史文献之一。1981年,该书再版时更名为《花木栽培法》,并在全国发行,深受园艺工作者的喜爱,对改革开放初期全国花卉产业起步和发展起到了重要推动作用。”鄢陵县花卉协会秘书长李新江对该书给予了高度评价。

二

1978年12月,党的十一届三中全会在北京召开。自此,改革开放的和煦春风,吹遍神州大地,也给豫东平原深处的鄢陵县花木产业发展带来了良好的契机。

在鄢陵县现代名优花木科技园区,发科园林的“当家人”于发科回忆起鄢陵花卉的发展历程,如数家珍。他介绍,1980年以后,国家大力推行改革开放和家庭联产承包责任制等一系列方针政策,为鄢陵县花木产业快速发展提供了广阔平台。

在百业待兴的时代背景下,1981年,全国掀起了“五讲四美三热爱”活动热潮,有力带动了鄢陵县花木产业恢复、发展,以姚家村、靳庄村、西许村、漆井村等花卉传统种植基地为龙头,如雨后春笋般涌现出了一大批花木种植专业户和众多能工巧匠,蜡梅、菊花、芍药等时令花卉开始被大面积种植。

1982年4月,鄢陵县首次举办了花卉展销会。据文献记载,当年的展销会共有2万多人参加,花卉成交额36万元。同年,姚家社区的姚银钊依靠种植花卉发家致富,成为全县第一个万元户,时任鄢陵县县长吴德荣到其家中,为他披红戴花,并颁发了“勤劳致富”牌匾。

花木种植让鄢陵人民从黄土地上“挖”到“金疙瘩”。20世纪80年代中期,姚家社区群众过上了“新瓦房里沙发座,罐头鸡蛋白面馍,涤纶衣服上海表,出门串亲骑摩托”的好日子,生活一天比一天好。

“当时,一批花卉种植能手率先在责任田里养花种树,带动花木种植从庭院发展到责任田,种植面积日益扩大。”姚春民说,鄢陵县花卉协会和鄢陵县花卉公司成立之后,多次组织召开花木生产座谈会和经验交流会,为广大花农提供技术、信息、营销等多项服务,推动全县花卉生产更上一层楼。

1984年年初,鄢陵县召开了全县花卉生产工作会议,鼓励花农进一步解放思想,扩大花卉种植,发展规模化经营。当年年底,花卉生产已经遍及全县11个乡的100多个村庄,专业户1500多户,面积2500余亩,品种400多个,苗木1600万株,花卉年产值1000多万元,产品销至全国17个省(自治区、市)。

值得一提的是,1985年1月,鄢陵县召开了由鄢陵籍的50多名在外花工参加的振兴鄢陵花卉座谈会。座谈会上,大家畅所欲言,各抒己见,纷纷为鄢陵县花卉生产献计献策,达到了沟通信息、吸纳建议、促进发展的目的。

此后,在鄢陵县委、县政府大力发展花卉生产政策的引领下,全县花卉生产迈入稳步发展时期,鄢陵县政府先后出台了《关于建立鄢陵县花卉生产基地的意见》《关于大力发展花卉生产的五项决定》《关于把蜡梅定为鄢陵县县花的决议》等文件,并于1986年11月举办了全县首届花卉盆景展评赛,有效激发了广大花农发展花卉生产的热情;先后组织蜡梅种植大户参加全国梅花展、广交会等重大花事,并获得多项国家大奖,在全国扩大了鄢陵花卉的影响力和吸引力。

时光荏苒,岁月流逝。1995年年底,鄢陵县花木种植总面积达1407万亩,产值8000万元,占该县农业总产值的6%。1996年,鄢陵县成立了鄢陵县花卉生产办公室和鄢陵县花卉科学研究所,花卉科研生产专门机构的成立,标志着该县花木种植进入快速发展时期。

“1997年7月8日,《农民日报》头版头条刊发了《江北花卉数鄢陵》长篇通讯报道,更是提高了鄢陵花木的知名度和美誉度。”于发科回忆说,随后,《关于全面实施“以花富县”“依花名县”战略,加快建设花卉园艺大县的决定》《关于建设30万亩花卉生产基地实施意见》等支持鄢陵县花木生产的文件相继出台实施,在全县掀起了新一轮花木生产高潮。

正是在发展花木产业政策的引导激励下,1998年年底,鄢陵县的花木种植面积达到3600公顷,产值突破3.4亿元,成为名副其实的花木大县,形成了以姚家社区为中心,辐射周边乡镇几十公里的蜡梅种植区域,主要有素心梅、虎蹄梅、磐口梅、金钟梅等十几个品种,鄢陵蜡梅成为当地的一张闪亮名片。

大河有水小河满。如今,于发科拥有5个花木种植基地,种植花木品种400余种,蜡梅种植面积50多亩,培育蜡梅盆景1000多盆,形成了种植、培育、管护、销售等现代化花木产业链条。“我的花木事业能做大做强,不是我一个人的本事,得益于国家大力推进生态建设的大环境,得益于许昌市、鄢陵县多年来持续支持花木产业发展,得益于连续多年举办的花博会擦亮了鄢陵花木的‘金字招牌’。”于发科说。

三

进入新世纪,花木产业大发展。

新世纪伊始,鄢陵县围绕花木产业,精心谋划了一件大事:从2001年开始,每到丹桂飘香时节,都会举办花木交易博览会,持之以恒,至今已经19个年头儿。

“花博会的成功、持续举办,源于鄢陵县花木产业的迅猛发展,源于成功走出了一条‘以花木改善生态、以生态承载旅游、以旅游繁荣三产’的特色经济之路。2001年前后,随着鄢陵县花木种植面积逐渐扩大、花木种植大户不断增多,市场信息不畅、销售渠道单一等问题日益突出。”李新江说,鄢陵县委、县政府在充分论证、调研的基础上,决定倾全县之力举办花博会,以此为平台拓宽销售渠道,引进花木新品种、新技术和新理念,增强鄢陵花木的市场竞争力,促进全县花木产业高质量发展。

2001年,在鄢陵县出台的《关于加快花卉“一廊两带”建设的意见》激励下,于发科于当年在311国道南侧租赁了20亩土地,成立了新科园林,开始大面积培植大规格苗木、古桩蜡梅等名贵花木。谈起首届花博会,于发科记忆犹新,那是地摊式的花木产品买卖,还没有技术理念元素,也没有花木文化元素,更谈不上“三产”融合,然而,现场熙熙攘攘的人流,集中反映了人们对鄢陵花木的喜爱之情,蕴藏着巨大的花木产业发展商机。

次年,占地面积1500亩的中原花木博览园建成,并于当年举办了第二届中原花木交易博览会。2003年,鄢陵县召开了加快培育花卉产业暨优质花木生产示范区建设动员大会,全面开启了鄢陵花木向着标准化、规范化、高档次阔步前进的序幕。到2006年年底,该县花卉种植面积增至2.67万公顷,产值达到18.7亿元,占农业总产值的36%。

2007年,于发科在成立不久的鄢陵现代名优花木科技园区租赁百十亩土地,扩大了大规格苗木、古桩蜡梅等名贵花木的种植规模。“‘鄢陵蜡梅冠天下’这个品牌就是资源,就是财富,关键是如何利用好这块‘金字招牌’,把品牌优势转化为经济优势。”于发科说。随后,头脑灵活、勤奋好学的他刻苦钻研古桩蜡梅栽培技艺,最终成为省级非遗项目——古桩蜡梅栽培技艺代表性传承人之一。

重视基础设施建设,推广喷灌、渗管节水灌溉技术大面积使用,推广间作套种立体化种植技术……近年来,随着花博会连续多年成功举办,有效带动了鄢陵花木在生产理念、市场定位、栽培技术等方面的提档升级,形成了“用现代物质条件装备花卉产业,用现代科学技术改造花卉产业,用现代产业体系提升花卉产业,用现代发展理念引领花卉产业”的良好发展格局。尤其是鄢陵县连续举办的花博会,取得了显著经济效益和社会效益,不仅擦亮了鄢陵花木品牌,促进了全县花木产业高质量发展,助推了县域经济发展,还对全省乃至全国花木产业发展和林业生态建设产生了深远影响,花博会已成为我国花木产业领域具有很大影响力的集花木产品交易、生产技术交流、经营理念探索为一体的综合性盛会,为促进全国花木产业发展积累了有益经验,提供了发展样本。

得益于鄢陵县历届县委、县政府始终如一引导扶持发展花木产业,鄢陵花木品牌越擦越亮。目前,鄢陵县花木产业呈现出种植规模化、生产标准化、运作企业化、经营集约化的特点,形成了集品种研发、种苗繁育、花木生产、市场物流、园林工程、“三产”服务等多种业态为一体、链条较为完整的花木产业体系,是公认的全国最大的花木生产销售集散基地,被誉为“中国花木第一县”,全县花木种植面积达到70万亩。

“鄢陵县的花木产业把传统优势和市场需求紧密结合起来,把农业供给侧结构性改革和群众增收结合起来,把乡村振兴和生态环境建设结合起来,努力把生态优势、花木优势转化为经济优势、发展优势,大力发展健康养老产业,致力于打造国家级健康养老示范基地,走出了一、二、三产融合发展的新路子,成为全国生态文明建设和健康养老产业发展的一面旗帜。”中国工程院院士、北京林业大学原校长尹伟伦对鄢陵县花木产业融合发展给予了高度评价。

花香满九州,不负新时代。如今,花都儿女正以饱满的热情、昂扬的斗志,发挥生态优势,推动“三产”融合发展,在“四个全域”建设的康庄大道上阔步向前,必将实现富民强县的宏伟目标!