本报记者 雷剑德 胡永鑫 通讯员 丁姜岚

基础设施是城市的“骨骼”和“血脉”,基础设施建设的完善程度直接决定着一座城市的宜居水平。

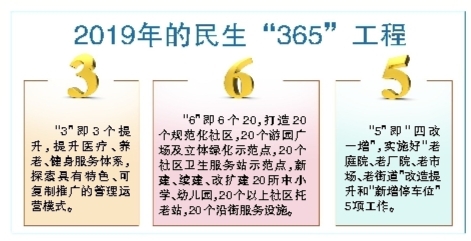

为让百姓生活得更方便、更舒心、更美好,近年来,魏都区以民生“365”工程为抓手,以“四改一增”为契机,不断完善城市基础功能,大力加强生态建设,不断改善人居环境,大幅提升城市品质,社会各项事业得到快速发展,城市魅力和竞争力得到进一步提升。

从城市居民生活环境的优化到道路交通状况的改善,从广场游园的增加到休闲运动设施的健全,如今的魏都区不仅绿水长流、风景如画,而且交通便利、设施齐全,生态环境更加优良,生活在这座充满希望、荡漾着现代文明之风的生态宜居城市里,人们的幸福感油然而生。

城市提质:城市形象更美丽

【魏都区作为我市的中心城区,城镇化率高,城市建设责任重大。近年来,魏都区坚持以人的城镇化为核心,坚持以水润城、以绿荫城、以文化城、以业兴城,深入实施城市提质工程,按照“承东接南、北连西进”的思路,推动城区建设发展。】

“以前,我们这里道路破烂不堪,积水、污水排放不畅,下水管道堵塞,电动车乱停乱放,各种电线像蜘蛛网一样杂乱无章。你看看现在,路修好了,环境也整洁美观了,院内车辆停放有序……现在,我们小区改造好了,住着舒服得很。”魏都区灞陵街道办事处延中小区,64岁的居民孙清旺兴奋地说着近年来居住环境的改变。

为了改善老旧小区居民居住环境,解决城市“痛点”,2017年年底,魏都区率先启动“四改一增”工作;2018年,对97个老旧小区进行了提升改造,共惠及居民8660户。通过改造提升,使老旧小区重新焕发出勃勃生机,极大提升了老城区居民的幸福感、获得感。

2019年,魏都区有40个老旧小区列入改造计划,目前,已完工13个,27个老旧小区正在施工中,预计9月底前全部完工。2019年4月底以来,根据住建部、发改委、财政部办公厅和河南省住建厅等部门下发的老旧小区改造文件要求,魏都区上报的拟纳入中央补贴的老旧小区共302个(包括2018年已完工符合奖补条件的62个,2019年已开工40个、新增200个),涉及户数30260户,预计投资额约为2.43亿元。目前,该区新增的200个老旧小区正在抓紧时间办理前期手续。

作为许昌市的老城区,魏都区存在着建筑、设施老化的问题。老旧小区建成年代较早,后期又疏于管理,无论是硬件设施还是居民自治组织都存在不同程度的缺失,居住环境长期得不到改善,严重影响居民的获得感和幸福感。

针对上述情况,魏都区积极谋划,认真研判,强力推进,成立高规格的指挥部专班落实。在改造过程中,该区突出解决群众最急需的问题,优先改造解决老庭院的下水管道堵塞、生活垃圾清理、私搭乱建拆除等最基本的问题;新增充电设施、智能门禁、便民超市、托老站、卫生站等设施,让居民的生活更加便利;同时,发挥住建、民政、卫计、体育、园林等部门的职能作用和渠道优势,将老旧小区改造项目纳入年度任务,为小区补植绿化或建设绿荫停车场,在适当位置配建体育设施或健身器材,让老旧小区达到“美化、绿化、亮化、净化”的目标,通过多方共同努力,让老旧小区更加宜居。

改造中,该区注重凸显本土特色。在莲礼苑小区改造中,街道办事处、社区积极征求居民意见,集思广益,将小区改造与曹魏文化紧密融合。改造后,莲礼苑小区的整体风格与曹魏古城一致,文化味儿浓厚。

在资金筹措上,该区按照政府、居民、社会等多方共同出资的原则,解决老旧小区改造资金的问题。在管理模式上,该区坚持改造建设与运行管理同步推进,在项目开工前,就着手建立长效运行管理机制,探索了专业物业管理、基础物业管理、业主自治管理3种模式。

在老旧小区改造的同时,魏都区还配套启动了老街道、老厂院、老市场的改造和增加停车位等工作,着力解决群众出行难、停车难、居住环境差等问题。2019年,魏都区承担30条(区财政投资13条,市财政投资17条)老街道改造提升任务。目前,魏都区承担的13条老街道改造工作已全部开工,市住建局移交17条,现正在办理前期手续。

民生改善:百姓生活更幸福

【民生无小事。“柴米油盐酱醋茶,衣食住行教医保”这些事不仅关乎老百姓,也关乎政府的为民情怀。提起魏都区的民生项目,每个居住在这里的市民都深有感受。一项项医疗、养老、教育等民生项目的落地,不断提升着魏都居民的幸福指数。】

在市区五一路与帝豪路交叉口的围笼式篮球场内,每天来运动的人络绎不绝。“家门口建起了篮球场,晚上也能来打篮球,下了班可以约上几个好友来切磋。特别感谢政府提供这么好的场地。”近日,一位正在打篮球的市民说。

在魏都区实施的民生“365”工程中,打造“15 分钟健身圈”是其中一环。目前,魏都区已经完成196处群众健身场地建设,加上节假日中小学校的体育场免费对外开放,辖区居民休闲、锻炼有了好去处。在魏都区的86个社区,各种体育健身设施已经实现全覆盖。各个社区根据实际情况,因地制宜地设置和安装了各类健身运动设施。

从2016年起,魏都区委、区政府树立有解思维,建立长效机制,从群众身边的小事抓起,按照“服务大局,拾遗补阙”的原则,谋划实施了民生“365”工程,围绕社区服务、义务教育、医疗卫生、健身设施等14个方面,218项具体工作,先后投资21.3亿元,集中办好涉及群众利益的639个民生项目。该区打造完善了“15 分钟社区居家养老服务圈”“15 分钟社区医疗圈” “15 分钟公共体育健身服务圈”,群众幸福感不断提升。

打造“15 分钟社区居家养老服务圈”。该区13个街道办事处综合养老服务中心、79个社区托老站建成投用,“养老一卡通”“中央厨房”等特色养老服务逐步展开,“399”养老模式得到国务院督查组的充分肯定。

打造“15 分钟社区医疗圈”。魏都区12个社区卫生服务中心、88个社区卫生站建成投用;在全省率先开展家庭医生签约服务,累计签约4万户14万余人;代表河南省迎接全国基本公共卫生服务工作考核,创造全省历史最好成绩;荣获全省首批省级免疫规划示范区、全省计划生育工作先进单位称号。

不仅如此,魏都区还一口气建起了100个魏都便民店、150个生鲜便利店,打造出“15 分钟便民服务圈”;建设完成了10座“智慧阅读空间”、77个社区文化活动中心、29座诚信阅读漂流屋(站),安装了 50 台电子图书借阅机,着力打造“15 分钟智慧阅读圈”……多个“15 分钟民生圈”,不仅提升了城市品位,而且“圈”出了百姓的美好生活。

民生“365”工程实施4年来,魏都区委、区政府牢固树立以人民为中心的发展思想,每年赋予民生“365”工程以不同的内涵,从群众身边小事、具体事做起,集中人力、物力、财力,强力实施民生“365”工程,在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上取得了一系列新进展,在民生领域探索了“魏都做法”,提供了“魏都经验”,打造了“魏都模式”,省、市给予了很高评价,人民群众得到了实实在在的实惠。如今,民生“365”工程已成为该区的一张名片、一个亮点。

环境提升:生活品质更美好

【今年以来,魏都区以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量和为人民谋福利作为生态环境保护的初心和使命,锐意进取,攻坚克难,扎实推进蓝天、碧水、净土“三大”保卫战,全力推进生态环境保护工作再上新台阶。】

良好的生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉,是“宜居之城”建设最鲜明特征。截至7月底,魏都区优良天数101天,排名全市第四;PM10平均浓度94.44微克/立方米,排名全市第二;PM2.5平均浓度63.9微克/立方米,排名全市第五。

在扎实推进蓝天、碧水、净土“三大”保卫战中,围绕水生态文明城市创建工作,魏都区完成了灞陵河流域、清潩河、饮马河3条河流29.6公里的河湖水系景观建设。后期管养工作通过政府购买服务的形式,纳入智慧水系管理系统,确保水资源可持续利用、水生态体系完整、水生态环境优美。

围绕海绵城市创建工作。魏都区统筹谋划,按照“渗、滞、蓄、净、用、排”的要求,将海绵城市建设理念贯穿于城市建设项目之中,有效杜绝建了拆、建了改的“拉链”工程。

依托云计算,生活更便捷。魏都区以“两中心、四平台、N项智慧应用”为抓手,实施信息化建设,推进智慧医疗、智慧教育、智慧城管、智慧电商、智慧社区等智慧应用,构建了包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的智能响应系统。

推开门窗,满目皆绿。围绕国家生态园林城市创建工作,魏都区坚持“规划见绿、见缝插绿、拆墙透绿、协力植绿”,推进社区公园、街头游园、林荫道路廊道建设和提升,打造城市氧吧,改善城区生态环境。

如今,魏都区在全力打好污染防治攻坚战,确保空气质量持续改善的同时,正确处理好环保与发展的关系,严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线,把“绿色+”理念融入经济发展,加快现有企业绿色改造,使绿色成为城市底色、发展主色和鲜明特色,让魏都的水更清、地更绿、天更蓝,居于此的居民更幸福,家园更温馨。

本版图片除署名外均由魏都区委宣传部提供