本报记者 刘晓敏

每次看到年轻的战士,就像看到自己的孩子一样亲;

每次看到战士们拉练回来,裤子都磨烂了,就很心疼;

每次看到战士们穿上我们修补好的衣裤,我就很开心……

这是记者采访袁雪云时,她说的最动情的话,言语中饱含着对战士们的无限关爱和牵挂。

从1987年起,袁雪云就经常到部队缝缝补补,至今已有32年了,其间1990年她成立了老妈妈拥军服务队。铁打的营盘流水的兵。这32年间,驻地官兵走了又来,来了又走。随着一批批战士的来去,老妈妈拥军服务队的拥军情传遍四方,袁雪云也成了驻地战士心中永远温暖的“袁妈妈”。

如今,袁雪云已经86岁高龄,虽然视力不好、腿脚也没有以前利索了,但她和老妈妈拥军服务队的拥军活动越来越频繁,给驻许官兵带去了母亲般的温暖和关爱,用朴素的爱和坚守,谱写了一曲动人的拥军之歌。

32年坚守不变的拥军情

“袁妈妈,你们来了!这回又要麻烦妈妈们了。”10月16日下午,在驻许某部,20多位老妈妈有的准备针线,有的摆放缝纫机,一个个忙得不可开交。原来,听说战士们拉练回来了,袁雪云就赶紧带领老妈妈拥军服务队来给战士们缝洗衣物。“孩子们拉练很辛苦,每次拉练回来,都会有不少战士的裤子磨破或开线。这次,防弹衣的拉链也坏了不少。”袁雪云一边检查战士们的防弹衣,一边对记者说。

见老妈妈们来了,战士们争着搬来凳子、椅子,帮忙做准备工作。他们亲昵地打着招呼,脸上洋溢着幸福的笑容。

说起袁雪云的拥军情,还要从1987年的一次志愿服务活动说起。

1987年5月,时任魏都区五一路街道办事处党委副书记的袁雪云到部队开展志愿服务活动。本来是一次很普通的活动,却对她触动很大。袁雪云看到,不少战士的衣服烂了,就用透明胶布在背面粘补;有的战士个子低,裤子长不合身,就把裤管卷上去;有的战士背包拉链坏了,就用绳子绑住……这让袁雪云非常心疼。

“我的两个儿子,还有外甥、大孙子都当过兵,所以我对部队有种特殊的感情,一看见那些战士穿的衣服用胶布粘着,就像是看到自己的孩子这样凑合一样,心里不是滋味。我就暗下决心,要抽空到军营帮战士们修补衣服。”袁雪云告诉记者。从此,她就定期到驻许部队缝缝补补,和驻许官兵结下了不解之缘。

1989年,袁雪云退休,领导又让她担任五一路街道居委会主任,主要负责解决辖区居民的生活难题,她的生活忙碌而充实。尽管工作繁忙,但她仍坚持每个月都去部队为战士缝洗衣物。

毕竟一个人的力量有限,袁雪云就萌生了组建老妈妈拥军服务队的想法。没想到这一想法一提出来,和袁雪云熟识的一帮老姐妹一致赞同。在大家的支持下,1990年3月,袁雪云发起成立了老妈妈拥军服务队,规定每月23日(遇到周末就顺延一两天)到驻许部队为战士们缝洗衣服,就这样,一干就是29年。

29年来,老妈妈拥军服务队不断壮大,队员由当初的10多名发展为30多名。她们大多是已经退休的居委会干部,平均年龄63岁,目前年龄最大的就是袁雪云,86岁。

每月23日左右,袁雪云就带着她的服务队,拉着缝纫机、洗衣机,拿着针线、洗衣粉等,来到驻许部队为战士们缝补衣服、拆洗被褥。战士背包上的拉链坏了,她们就用锥子和钳子帮战士维修。每次走时,她们都一再交代:“衣服烂了,放在那儿等我们来补,可别再用胶布粘了。”在家闲着时,她们还给战士们做鞋垫,拿去让战士们用。

袁雪云还记得头一次去驻许某部时的情景:一群人拉着缝纫机、拿着大脸盆,直接“杀”到了部队,部队的人弄清来意后,便赶紧往外拿脏被单、破衣服,非常高兴,也非常慌张。此后再去时,袁雪云就提前和部队的人打个招呼,约好时间,让战士们把衣服、被单先整理出来,即便她们去时战士们外出训练了,也不耽误缝洗。

慢慢地,袁雪云琢磨出了更多经验。一到部队,她们就兵分几路,分工负责:眼明心细的石梅兰负责收活儿,看看衣服是什么问题,再分发给不同的“工种”;机器使得好的杨惠兰、陶翠罗负责用缝纫机缝补;懂技术的李玉梅负责换拉链;手脚麻利的王桂莲负责熨衣服;干活儿细致的马秀英负责验收活儿,再把衣服叠整齐、放好……

开始的几年,老妈妈拥军服务队经常为附近的消防官兵开展服务活动。后来,随着名气越来越大、队员越来越多,老妈妈拥军服务队的服务范围也逐步扩大。“现在我们还积极参加全市组织的拥军活动,比如建军节庆祝活动、清明节祭奠先烈活动等。”袁雪云告诉记者。

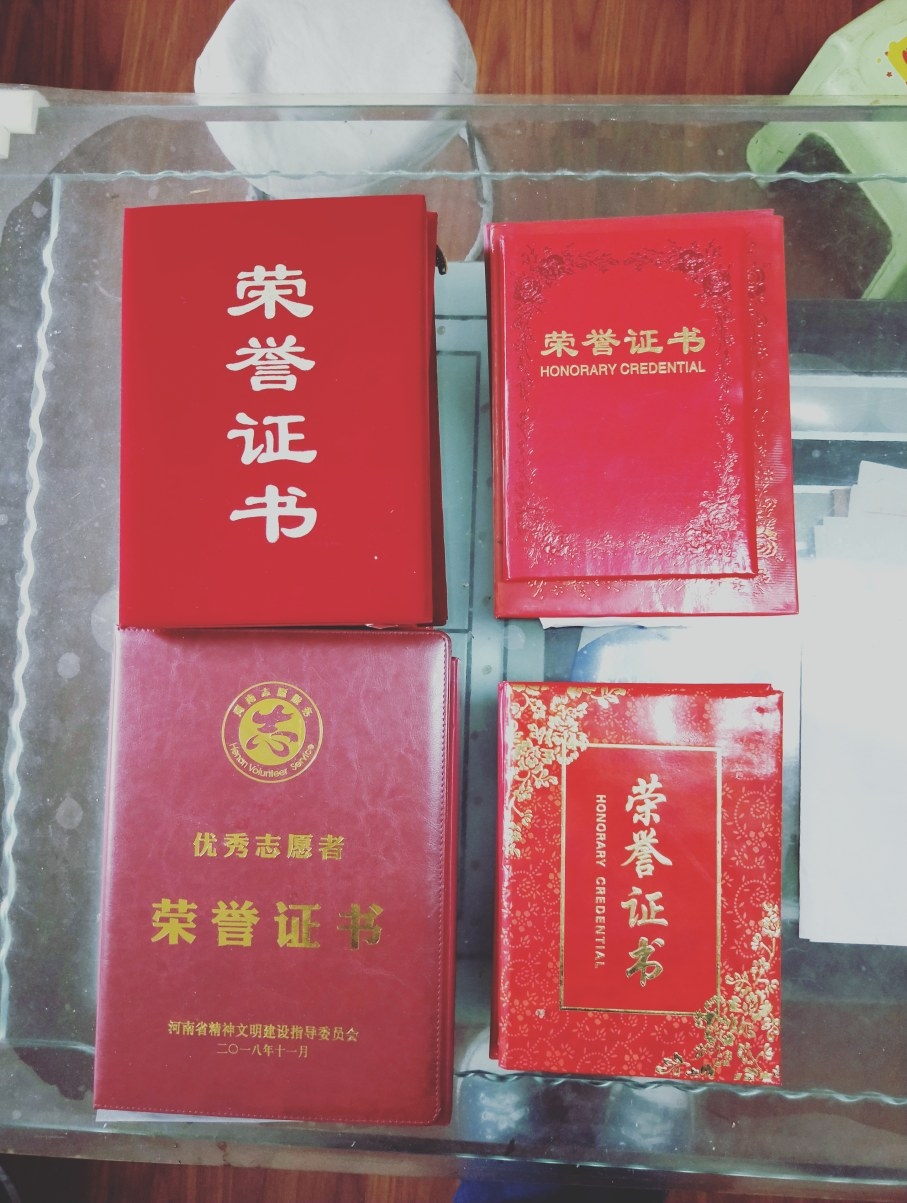

据统计,32年来,袁雪云及老妈妈拥军服务队进军营服务累计有1000多次,为官兵缝洗衣物3万多件。袁雪云曾多次荣获河南省“优秀共产党员”“先进工作者”“双拥模范”等称号。

道不尽的牵挂和亲情

“和战士们打交道时间长了,他们对我都可亲,有的叫我袁妈妈,有的叫我袁奶奶。今年退役军人走时,我们去车站送他们,战士小雨和我拥抱,眼里含满了泪花,我也忍不住哭了。”袁雪云告诉记者。

9月1日,驻许某部有27位退役军人要走了,很多人路途遥远,袁雪云就组织队员为他们送行。她们煮了鸡蛋,买来苹果、饮料、水果罐头等,让他们路上吃。“临别时,有几个战士哭了,我也忍不住掉眼泪,真是像送自己的孩子一样不舍。”提起送别那天的事,袁雪云眼圈又红了。

袁雪云对于战士的不舍和牵挂,缘于32年来从不间断的拥军情。32年来,她和战士们之间发生了太多的故事,每一声“袁妈妈”“袁奶奶”都让袁雪云感到无比的亲切和幸福。

每年春节阖家团圆时,最想家的人莫过于不能回家的战士。为缓解战士的思乡之苦,老妈妈拥军服务队每年春节都会到驻许部队开展慰问活动,给战士带去家的温暖和母亲般的关爱。

去年大年三十,袁雪云带着服务队来到驻许某部,给战士们表演节目,和战士们一起包饺子等。见老妈妈们来了,战士们亲热地叫着袁妈妈、李妈妈、王阿姨等,离家的雏鹰有了归巢的感觉。

在炊事班,老妈妈们和战士们一起忙碌,有说有笑,拌饺子馅、擀饺子皮、包饺子……浓浓的年味儿感染着战士们,温暖着战士们的心。有几个战士是第一次包饺子,老妈妈们就手把手地教他们,战士们像孩子一样开心,每个人的脸上都洋溢着幸福的笑容。“当兵了,一年难得吃上妈妈包的饺子,今天老妈妈们来给我们包饺子,让我们仿佛又回到了妈妈身边,很感动、很幸福。”一位战士感慨道。

每次她们到驻许部队忙着缝补、清洗的时候,训练间歇的战士们就会围过来和她们聊天儿。一次聊天儿时,袁雪云发现,有个名字叫姚坤的上海小伙儿,一会儿一挠脖子,袁雪云一看他脖子上起了湿疹,一问才知道,姚坤痒得晚上觉都睡不好。袁雪云就跑出去给他买了两种药膏,让他都试着用用。后来,姚坤见到她时高兴地说:“上回您买那药可管用了,一擦就好了,当天晚上我就睡了个安稳觉。”就这样,姚坤与袁雪云就结下了深厚的情谊。后来,趁袁雪云又到部队开展服务活动时,姚坤特意跑到袁雪云身边,塞给她一张纸条,上面写着他的家庭住址和电话。原来,姚坤快要退役了,他的妈妈特意叮嘱他,邀请袁雪云到上海玩。

还记得有一个叫韩宇的新兵,初来乍到,人生地不熟,情绪十分低落,特别是那年春节前,看到别的战士妈妈都来探营,更勾起了他的思乡之情。袁雪云知道后,就利用缝补衣服的机会主动和他聊天儿,春节时还给他送去很多吃的,使小战士的情绪逐渐好转,和她的感情也越来越深了。

2003年4月,正是“非典”肆意的时候,袁雪云和姐妹们得知驻许某部官兵即将奔赴市区某医院疑似病区执行隔离任务。她们深知这任务不但是力气活儿,而且随时可能有生命危险。于是,她们迅速行动起来,从批发市场上买了一大堆布料,在亲戚朋友的帮助下,做起了口罩。经过几个昼夜的忙碌,她们终于赶在队伍出发前,及时把1000多只口罩送到官兵手中。

“每年的端午节,我们全家人就提前一天包粽子,一次包一大锅,然后小火焖一晚上。第二天7时30分之前,把粽子放到驻许某部门口,这样就不会耽误战士们吃早饭时吃到热粽子。”袁雪云说。

袁雪云和战士们之间的故事道不尽也说不完,她和战士们的情谊,都牢牢地凝结在过往的岁月里,蕴藏在未来朴素的生活里,镶嵌在袁雪云爱国拥军的骨子里。她真挚而强烈的拥军情怀,感动着无数驻许官兵,感染着无数的莲城群众,在军民之间架起了连心桥。

拥军接力棒要代代传

为进一步加强老妈妈拥军服务队的党组织建设,使拥军接力棒在党的领导下代代相传,老妈妈拥军服务队于2011年成立了党支部,袁雪云任党支部书记,兼任拥军服务队队长。“从那时候我就开始有意识地培养接班人。因为我年龄越来越大了,总有干不动的那一天,我要早早选好服务队的接班人,让老妈妈拥军服务队的接力棒能够永远传递。”袁雪云说。

老妈妈拥军服务队里共有十几名党员,袁雪云就在党员里培养队长。“培养了好几年,说实话,不好选。有的人在活动中表现很积极,但是时间不宽裕,不能按时参加活动;有的人工作很积极,能够持之以恒,但是不擅于沟通。通过几年的观察和培养,我发现陶翠罗可以,她工作积极,又擅于沟通,还能够听取建议和意见。”袁雪云表示。

现年74岁的陶翠罗是老妈妈拥军服务队的现任队长,她性格豁达,曾任市区光明路居委会主任,是个热心肠。她从老妈妈拥军服务队成立之初,就跟着袁雪云开展拥军活动,是服务队的老队员。

袁雪云告诉记者,随着驻许官兵一茬一茬地来、一茬一茬地走,她们的服务队队员也发生着变化。一些老妈妈相继离世或卧病在床,但是总有一拨又一拨的退休老人持续加入。

在袁雪云的带领和影响下,老妈妈拥军服务队的老妈妈们干劲十足。她们虽然都是上了年纪的人,但她们的拥军爱军情怀不减,几十年来始终如一。

比如,宁素珍老妈妈在照料偏瘫儿子的同时,挤出时间到部队为战士们缝补衣服。她说:“我的儿子有病了,不能为国家作贡献,我要尽最大力量为部队的孩子们服务,让他们能好好在部队工作,为国家多作贡献。”

史梅兰老妈妈患有帕金森病,但在病情较轻的情况下,坚持在家为官兵们制作鞋垫,每年“八一”,她都会给战士们送去自己做的鞋垫。

身教重于言传,袁雪云禀性耿直,慷慨助人、宽厚仁慈,她的拥军行动对家人、子女影响至深。她的女儿刘英在母亲的影响下,经常参加拥军活动。除跟随母亲拥军外,她还是有名的“好儿媳”。

在婆家,刘英拥有一个特殊的家庭。除了自己的父母外,她还有6位公婆、8个兄弟姐妹、7个妯娌,全家一共36口人。刘英的丈夫李云志是由养父养母带大的,其生父生母离婚后又各自成家,并生育子女。与丈夫结婚20多年来,刘英悉心照顾6位公婆,无怨无悔,而且和一大家子人相处融洽。为此,刘英家庭被评为“河南省五好家庭”“许昌市最美家庭”“全国文明家庭”。

袁雪云的大儿媳王瑛也经常参加拥军活动,非常支持袁雪云的工作。1992年,王瑛被评为“河南省好媳妇”。

如今,袁雪云已经86岁高龄,去年由于眼底出血导致视力下降,日常生活多由丈夫刘国清照顾。去部队开展拥军活动时,丈夫刘国清总是又接又送,非常支持和关心她。

“虽然袁雪云年纪大了,但只要有她给我们掌住舵,我们就能干好。她就是我们的主心骨,我们的拥军领路人。”采访中,老妈妈拥军服务队队长陶翠罗告诉记者。

“即便是将来我们干不动了,我们还有下一代,我们还有接班人,我们这面拥军服务的旗帜将永远飘扬。”袁雪云坚定地表示。