“以前,危重新生儿转院,都是包着厚被子,一名护士抱着,另一名护士在一旁按捏气囊辅助呼吸,很不方便。有了这台搭载新生儿暖箱、新生儿专用呼吸机、远程心电图仪、心肺复苏仪的高端母婴转运型救护车,危重新生儿转运成功率达100%。”12月1日,市妇幼保健院党总支委员刘彤说。

如果说看病更方便是满足基本需求,那么完善的医疗卫生服务体系则是让群众看病不再难的基本保障。为全市妇幼保健机构配备高端母婴转运型救护车,是我市深化医疗改革、提高急危重症患者救治率的一个缩影。

其实,早在2017年,我市就出台了《建立急危重症三级救治网络的实施方案》,将“建立三级救治网络,打造城区半小时、市域范围内2小时急危重症救治圈”列入十件民生实事。

“在实际工作中,我们以公立医院综合改革为契机,依托市中心医院推进‘互联网+医院’为切入点,积极推进急危重症三级救治网络,着力提升医疗资源利用效率。”市卫健委副主任慕小燕说。

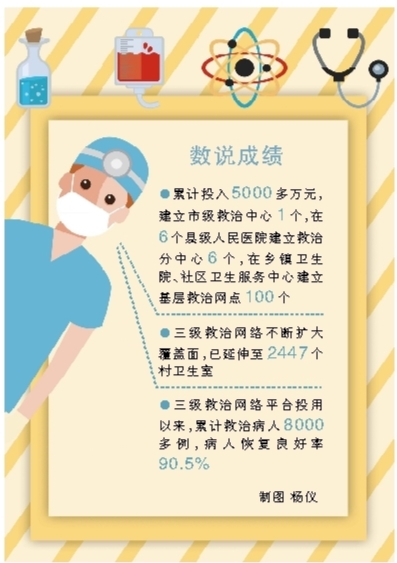

经过3年的强力推进,我市累计投入5000多万元,在市中心医院“河南省远程医学中心许昌分中心”建立市级救治中心1个,在下辖的6个县级人民医院建立救治分中心6个,在乡镇卫生院、社区卫生服务中心建立基层救治网点100个,基本实现了市域内市、县、乡远程医疗体系全覆盖。

三级救治网络建起来了,如何实现急危重症患者无缝衔接一体化救治?慕小燕介绍,市里先后为市级救治网络配备了3台转运型救护车、1台负压救护车,为县级救治分中心配备了同样型号、功能的救护车,让患者转运途中即可开展早期救治。

时间就是生命。“细心的群众都会发现,在我们医院,无论是急诊楼,还是分诊处、病房区、走廊里,都有一个非常明显的卒中绿色通道标志。”市中心医院卒中中心副主任尤书德告诉记者,这些绿色通道是专门为卒中患者设立的,绿色通道不仅省去了办理手续的麻烦,最主要的是为卒中患者赢得了救治的黄金时间。

除了完善的救治网络,网络内医务工作者的能力素质也影响着急危重症患者的救治率。目前,我市已利用各级救治中心对网络内1800余名“120指挥中心”调度人员、急救中心(站点)急救人员、医务人员开展层级化培训,大大提升了他们对急性心肌梗死、脑卒中病症的早期识别、早期再灌注治疗意识和早期处置能力。

三级救治网络还让群众在家门口享受到高水平的医疗服务。截至10月底,我市向上与郑大一附院开展远程会诊85例、病理会诊1078例,向下开展远程心电38416次,其中发现心肌梗死1285例。

为不断拓展三级救治网络的病种、网点覆盖面,2019年我市又将急危重症孕产妇新生儿三级救治网络纳入“十件民生实事”,投入930万元为市、县妇幼保健院配备6台高端母婴型转运救护车。目前,已成功转运危重产妇、新生儿80余次。在网点横向覆盖上,将救治网络延伸至村卫生室,已覆盖全市2447个村,打通医疗服务“最后一公里”。

三级救治网络的建成,有效实现了“资源共享、双向转诊、急慢分治、上下联动、信息互通”,不仅在黄金时间内挽救了病人的生命,还提高了基层诊治能力,为分级诊疗深入开展奠定了基础。该网络平台投用以来,已累计救治病人8000多例,病人恢复良好率90.5%。2019年,该项工作获评全省“医改典型案例”之一。

改革永远在路上。慕小燕表示,下一步,我市卫健系统将不断提高工作标准,进一步扩大病种和信息平台覆盖范围,推动分级诊疗工作再上新台阶。