本报记者 罗校远 王增阳 通讯员 杨俊伟

70年前,许昌白沙宋墓的考古发掘,开创了许昌现代考古的新纪元。70年来,灵井“许昌人”遗址——瓦店遗址——鄢国故城——汉魏许都故城——钧官窑址,一个个重大考古发现,让我们得以回溯许昌厚重历史,串联起自10余万年前中国现代人类起源中的重要一环——“许昌人”的生活状态,到当代许昌人奋力拼搏的魅力英姿。

“让文物说话、把历史智慧告诉人们,激发我们的民族自豪感和自信心。”“考古工作是一项重要文化事业,也是一项具有重大社会政治意义的工作。”“要高度重视考古工作,努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学。”党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视文物考古工作,作出一系列重要指示,成为广大文物考古工作者乃至整个历史文化学界的一项重要任务和时代使命。

承载华夏基因,守护民族瑰宝。多年来,怀揣着对历史负责、对人民负责的态度,许昌市文物考古工作水平整体提升,技能持续精进,成果有效转化,公众考古深入推进,向全市人民交出了一份亮眼答卷。

求根溯源 考古成果实证莲城厚重文化

习近平总书记强调:“文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源。要让更多文物和文化遗产活起来,营造传承中华文明的浓厚社会氛围。”

许昌大地上,厚重历史遗迹和红色遗迹遗物星罗棋布,无声胜有声,赓续着千年文脉。让文物活起来,不断挖掘阐释文物价值,成为许昌文物考古工作者的一道必答题。许昌市拥有不可移动文物3817处,被核定公布为县级以上文物保护单位362处,其中,全国重点文物保护单位27处,省级文物保护单位67处,许昌市级文物保护单位89处,县级文物保护单位179处……

薪火相传,溯本求源。25年前,许昌市文物工作队成立,后更名为许昌市文物考古研究管理所,这支专业队伍成为我市开展历史文化研究、保护地下文物的主力军。市文物考古研究管理所坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,不断加大对全市地下文物的保护力度,深入挖掘本土文物的文化内涵,许昌文物考古工作取得显著成效。

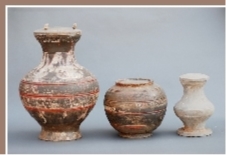

“十三五”以来,我市文物考古勘探单位配合基本建设完成考古勘探项目420多个,考古勘探面积1550多万平方米;完成考古发掘项目60多个,发掘面积3万余平方米,发掘古墓葬、古窑址、古井、灰坑等遗迹2400多处,出土文物2000余件(套)……

多年来,按照党中央和国务院的要求,在省市委、政府的正确领导和大力支持下,全市文物考古单位主动融入国家重大考古工作,积极配合国家文物局和省文物局在我市考古开展调查勘探和考古发掘工作,取得了一大批重大考古成果。2001年禹州神垕钧窑址、2007年灵井“许昌人”遗址相继被评为“全国十大考古新发现”;2017年3月,灵井“许昌人”研究成果《中国许昌出土晚更新世古人类头骨研究》在世界顶尖学术期刊美国《科学》杂志上发表;2018年2月,许昌人化石研究成果入选“2017 年度中国科学十大进展”;2020年12月,灵井“许昌人”遗址出土的微型鸟雕入选“2020年度世界十大考古发现”。2021年9月,灵井“许昌人”遗址、禹州瓦店遗址、禹州白沙宋墓、禹州钧台窑遗址、禹州神垕钧窑遗址5处文物考古成果入选“河南考古百年百大考古项目”名单,在全省位列第六。2021年10月,河南许昌白沙宋墓入选中国“百年百大考古发现”名单。这些重大考古成果,进一步证实了中华文明史,许昌的地方史和发展史,使许昌的知名度远播全球。

丰富内涵

重要遗存彰显古都灿烂文明

一锹一铲,叩问大地缄默;一担一篮,剥除历史尘封。10余万年前,中国现代人类起源中的重要一环——“许昌人”就生活于此。以此为时间起点,在广袤的许昌大地,瓦店遗址记录着龙山文化的早、中、晚期文明遗迹,鄢国故城遗址无声讲述着“郑伯克段于鄢”“晋楚鄢陵之战”“唐雎不辱使命”等动人故事,汉魏许都故城遗址则成为许昌恢宏三国历史最有力的注解和说明。

灵井“许昌人”遗址位于建安区灵井镇西侧,是我国最重要的旧石器时代遗址之一。为配合灵井“许昌人”遗址项目规划编制工作,许昌市文物考古研究管理所对灵井“许昌人”遗址保护规划提出的保护范围、建设控制地带区域进行考古勘探。工作采取实地踏勘、人工勘探和机械勘探相结合的方式,运用科学合理的方法,展开考古勘探工作。探明了灵井“许昌人”遗址中心区的厚度和面积,确定其他时期文化遗址4个。另外,还发现了古脊椎动物化石、铜镞、陶杯、黑陶等大量的遗迹和各类遗物标本。本次考古勘探是我市进行的第一次系统科学的调查,为编制灵井“许昌人”遗址项目规划提供了珍贵的实物资料和历史依据。

瓦店遗址位于禹州市瓦店村东部和西北部的台地上,占地100万平方米,是河南省内的一处夏代早期重要都邑性遗址,先后被纳入“夏商周断代工程”“中华文明探源工程”“考古中国·夏文化研究”等重大考古项目。2006年5月,被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。瓦店遗址已出土大型环壕、祭祀遗迹群及陶酒器、石刀、卜骨、玉鸟、玉铲等遗物,是迄今为止我省境内发现的最大的龙山文化时期中心聚落和最精致的龙山文化时期代表性器物。

发掘工作中,许昌市文物考古研究管理所配合省文物考古研究院对禹州瓦店遗址东高岗区域和寨墙区域进行考古发掘,发掘面积1200平方米,发现的遗迹有瓮棺、墓葬、灰坑、灰沟、房基、疑似城墙等,出土物有玉器、陶鬲、夹砂罐、豆、獐牙等。

汉魏许都故城遗址位于许昌市建安区,原系西周时许国都城,东汉建安元年至建安二十五年汉魏皇城所在地,也是汉魏时期的古城遗址。2013年5月,被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

1993 年,许昌市文化局组织进行了文物钻探,基本探明了内城城门、主要街道的位置。2014年,许昌市文物局、河南省文物保护勘探中心又对此城的东北区域进行了考古调查和勘探,发现城墙 2 段,城壕 2 段,发现大型夯土基址 3 处,面积约 2 万平方米,以及诸多灰坑遗迹等,探区内文化遗存异常丰富。

2019年12月至2020年1月,许昌市文物考古研究管理所对汉魏许都故城进行全方位的考古调查与勘探,主要了解汉魏许都故城遗址的内外城范围、城墙走向、城门、环壕、主要道路等,为详细掌握城内功能布局和编制《汉魏许都故城文物保护规划》提供依据。

此外,我市文物考古工作者还先后完成鄢国故城遗址、仰韶时期十里庙遗址、禹州阎寨遗址、经济技术开发区塘坊李新家园项目考古发掘、城乡一体化示范区和协医院项目考古发掘等一系列考古发掘和夏文化遗址文物调查工作等,取得一大批重大考古成果。

考古前置 探索文保助推经济全新模式

多年来,许昌市文物考古工作服务于全市经济社会发展大局,推动重大建设工程考古和文物保护工作有序开展,实现在保护中发展、在发展中保护。

2016年8月,许昌市在河南省率先实行“考古前置”,破解了基本建设中的文物保护难题,探索出了一条文物保护助推经济建设的新模式,开创了省内先河。考古工作前置的实质是将考古调查、勘探和发掘的时间节点由项目建设开工前提前至土地出让划拨前,我市制定“先考古、后出让”的制度设计和配套政策,为基本建设考古和文物保护工作顺利开展提供了有力的政策保障,实现城市建设与文物保护工作相得益彰。

为保障“考古前置”顺利实施,市文化广电和旅游局相继出台了《关于加强文物考古工作服务经济社会发展的意见》《关于进一步加强许昌市中心城区考古管理工作的指导意见》,进一步明确了考古前置工作要求、工作时效、工作程序。考古前置不仅有利于文物保护,还从根本上解决了建设项目与考古工作之间的矛盾,进一步优化了我市发展服务环境,尤其是在降低建设单位投资风险、减少建设项目前期运作成本、加快项目建设进度等方面发挥了积极作用。

近年来,市、县文物部门充分发挥基本建设“先遣队”作用,配合省文物局,优质高效地完成了市域范围内的南水北调、西气东输、高速公路、高速铁路等一大批国家、省级重点建设项目的前期考古调查、勘探、发掘等工作,在抢救保护珍贵文物的同时,积极服务了经济社会发展大局。许昌市文物考古研究管理所2019年、2020年连续两年被省文物局表彰为河南省重点项目建设文物保护先进单位。

深挖价值 保护利用阐释许昌文脉底蕴

“文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。”从《我在故宫修文物》到现象级综艺《国家宝藏》,从三星堆爆款文创产品到《唐宫夜宴》爆红网络,“考古热”的出现彰显了人民群众对于中华文明起源和发展的兴趣与日俱增,也反映了大家对于文化自信的追寻。

习近平总书记强调,要加强文物保护利用和文化遗产保护传承,提高文物研究阐释和展示传播水平,让文物真正活起来,成为加强社会主义精神文明建设的深厚滋养,成为扩大中华文化国际影响力的重要名片。

多年来,我市文物考古工作者致力于让考古以新面貌走进大众视野,让考古和历史研究成果为社会共享,更好地发挥以史育人的作用。围绕城市建设、挖掘地域文化特色,我市考古勘探单位切实做到在保护中利用、在利用中保护。

在做好文物保护工作的基础上,我市积极推动文物与创意嫁接、与旅游融合,不断满足人民对美好生活的新期待。实施重要遗址公园规划建设,灵井“许昌人”遗址、汉魏许都故城遗址、钧台窑遗址、瓦店遗址、十里庙遗址等考古遗址公园的规划和建设有序推进,构建一批具有许昌特色的精神文化标识,打造具有许昌特色的文化旅游特色品牌。

2022年6月,“2022夏文化论坛——多学科视野下的夏文化探索”在我市举行。一场场内容翔实、材料丰富的研究报告,为我们带来了远古的“夏”的声音。在文物考古工作中,我市文物考古工作者还注重科研课题研究。我市考古勘探单位与河南大学联合对禹州阎寨遗址开展主动性发掘;配合省考古院申报《考古中国夏文化研究》课题,对禹州瓦店遗址开展主动发掘,发现城墙、祭祀遗存,出土了一批精美玉器、陶器;完成了许昌市境内75处夏文化遗址的调研。

不断深入的考古发现丰富着莲城许昌各个历史时期的史料和内涵,在此基础上,我市文物考古工作者推出众多研究成果。《许昌考古报告集》《许昌市考古勘探报告集》《禹州新峰墓地》《淅川蛮子营墓地》《禹州崔张与酸枣树杨墓地》等考古成果编辑出版,30多篇考古发掘简报、论文在专业刊物上发表,为许昌地区的考古学研究积累了丰富的资料。

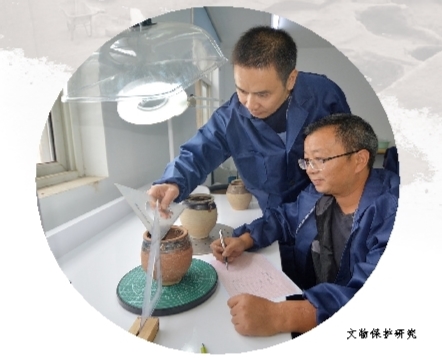

从调查、勘探、发掘到修复、保护、研究,科技在考古工作中正在发挥着越来越重要的作用。我市文物考古工作者先后将RTK、无人机、测距仪等设备运用到考古工作中,提升考古科技水平;建立了文物修复室,配备了专业修复设备和仪器,完成了大量出土文物的修复工作。

以文物为载体,增加人们对历史的认识、对文明的尊崇,是文物保护和传承的重要内容。全市文物考古勘探单位以文物保护为抓手,完善文物考古研究工作服务社会的功能,积极开展文物法律法规宣传,将志愿者服务、“主题党日活动”与业务工作相结合,定期开展送文物法律法规、考古成果展览进工地、进广场、进社区活动,举办公众考古活动、公众考古进校园活动、考古勘探技能大赛等,不断提升了社会文物保护知晓率和文物保护意识。

赓续文明根脉,筑牢自信根基。许昌市文物考古工作者将继续推进文物考古工作,让文物在发掘、保护和活化利用中绽放夺目光彩,进一步推动文旅融合发展,丰富许昌历史内涵、展示许昌灿烂文明,构建许昌市文物考古事业高质量发展新格局、新篇章。