20世纪50年代,陶寺遗址被发现。陶寺遗址总面积280万平方米,是一处重要的龙山时代晚期文化遗址,距今4300年至3900年。

1978年至1984年,考古队进行第一阶段大规模发掘,发现了大量与传说中的尧、舜、禹时代相近,可资佐证的遗迹和遗物,并确定了陶寺文化。

1999年至2001年,考古队发现了陶寺文化中期城址,确定了城址北、东、南三面城墙。经过2002年进一步调查、发掘,考古队最终确定了陶寺中期城址之前陶寺文化

早期城址的存在。在近几年的考古发掘中,考古队在城址内东北部确立了陶寺文化早期城址(公元前2300年至公元前2100年),发现了宫殿区、祭祀区等。

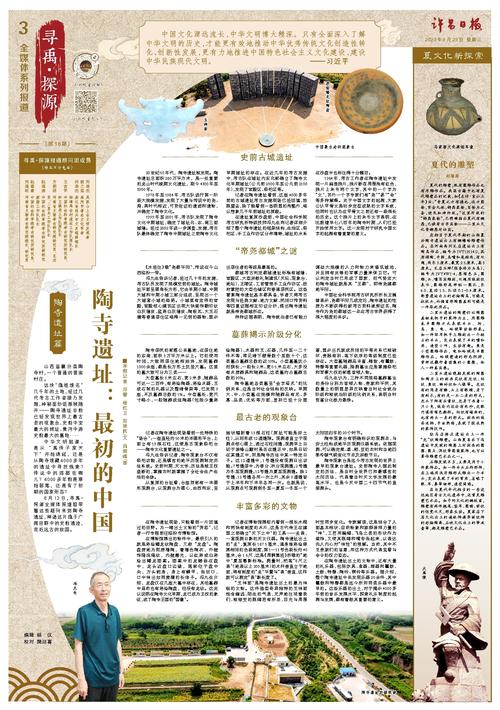

记者在陶寺遗址看到,这座4000多年前的古城遗址考古发掘现场已经回填,放眼望去,除了能看到一些明显的沟壑外,难以想象几千年前城址的原貌。

在遗址复原沙盘前,中国社会科学院考古研究所特级技师冯九生向记者详细介绍了整个陶寺遗址的框架结构,生活区、祭祀区、手工业作坊区分布清晰,城址的水系

在沙盘中也标注得十分醒目。

1984年,考古工作者在陶寺遗址中发现一片扁壶残片,残片断茬周围涂有红色,残片上朱书两个文字,其中的一个字为“文”,另外一个字专家们有“尧”“易”“命”等多种解释。关于中国文字的起源,大家公认甲骨文是初步定型成熟的文字系统,但同时也认为在甲骨文之前还有一段很长的历史。这个残片上的朱书文字表明,在比殷墟早七八百年的陶寺时期,人们已经开始使用文字。这一发现对于研究中国文字的起源有着重要的意义。