种子是我国粮食安全的关键。只有用自己的手攥紧中国种子,才能端稳中国饭碗,才能实现粮食安全。 ——习近平

□本报记者 王金伟 王永涛 吕科 文/图

10月的许昌,秋收接近尾声,新一轮小麦育种工作拉开序幕。

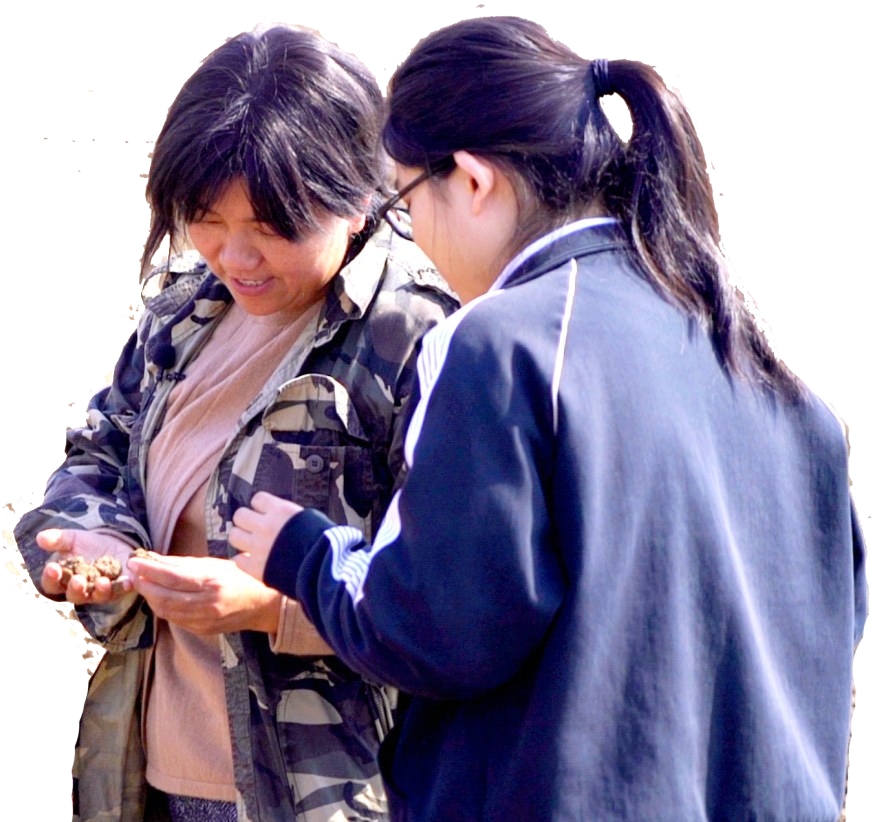

“这是咱们自己培育的许麦318、昌麦20、许麦2198等小麦品种。根据之前的种植经验,它们的长势及抗旱、抗冻和抗病性等都比较好。”10月23日,在市农科院小麦研究所,“老田”正忙着分装麦种,一个个小纸袋被一一标记清楚。接下来,她还要施肥、平整土地、播种等,确保规范种植,从而选育出产量高、品质好的小麦品种。

“老田”名叫田香伟,是市农科院小麦研究所所长。因为经常下地干活儿,大家喜欢称她“老田”。“前期准备工作越充分,后面的选育试验就越顺利。”长年与土地打交道,田香伟黝黑质朴,凝视手中的麦种时满含深情,仿佛是自己的孩子。

跨界小麦育种——

从园艺专业到小麦育种,一干就是26年

1995年,田香伟从周口农校园艺专业毕业,来到许昌市农场,主要从事果树栽培工作;1997年,调到市农科所(市农科院前身)工作。

“当时,很多人认为,作为女孩儿的我不适合干农业。但我觉得自己从小在农村长大,熟悉农活儿,不怕吃苦,只要肯干,一定能干出名堂。”当年22岁的田香伟坚信自己的选择。

两年后,市农科所成立,小麦研究缺少人才。“主粮作物育种肯定更重要。”田香伟回忆说,她虽然是一个小麦育种的“门外汉”,但坚信自己多学、多问、多研究,肯定能胜任工作。于是,她来到了小麦研究所。

一切从零开始。为了入门,田香伟买来《中国小麦学》《中国小麦品种改良及系谱分析》《河南小麦栽培学》等工具书,一页一页地读……虽然过去这么多年,但是她依然能随口说出准确的书名。

“有了小麦育种基础理论,还要和实践相结合。”田香伟说,光看书不行,还要多下地、多观察——从播种到出苗,既要观察墒情,又要观察病虫害,对比不同品种的抗寒性、抗病性和丰产性。“可以说,一年四季,从播种到收获,我几乎都在试验田里‘泡’着……”除了向书本学和向实践学外,田香伟认为,让她受益颇深的还有向专家学。

“每年的小麦育种交流会、学术研讨会,我都积极参加,得到前辈的指点后,再回到试验田,不断改进自己的工作方法。”田香伟说,这样的学习经历,让她取得事半功倍的效果。

“对于小麦育种工作,我一开始感到很新奇,从事后才知道很辛苦。这项工作表面上看跟农民种地没啥两样,但实际上完全不同,每次下地要观察麦苗长势,记录很多数据,研究试验成果。这其中有很多乐趣,现在我越来越喜欢干这一行。”如今,田香伟从事小麦育种工作已经26年。

培育小麦之“芯”——

一个新品种要经历10多年“大浪淘沙”

小麦育种,十年磨剑,久久才能为功。一个新品种从育种到生产,再到推广,往往要经历10多年“大浪淘沙”。

田香伟说,决定小麦产量的要素有三个,分别是亩穗数、穗粒数、千粒重。一般情况下,这三个要素是相互制约的关系:亩穗数多,则穗粒数少;穗粒数多,则千粒重低……

为增加小麦产量,2007年,田香伟将增加亩穗数和千粒重作为育种目标,希望培育出新的小麦品种——许麦318,通过提高亩穗数和千粒重指数达到小麦增产的目的。

“我选择亩穗数多、籽粒饱满度高的品种做母本,大粒、晚熟的品种做父本,然后将二者进行杂交。”田香伟说,培育第一代时,4月中旬需要将母本麦穗的花粉去掉,这称为“去雄套袋”,然后套上育种袋,防止自交授粉。过一周时间,父本处于扬花期,再将父本初步形成的麦穗剪掉,去除约1/3的颖壳,把父本的花粉撒在母本的花蕊柱头上,完成母本、父本杂交培育。收获时,需要单穗脱粒。

随后,田香伟还需要进行6年培育种植选择,每年均挑选在亩穗数、穗粒数、千粒重及抗病、抗倒伏等方面表现好的进行收割复种,使小麦品种的优良基因得以稳定传承。

第七年开始产比试验,获胜的品种进入国家或省小麦良种中间试验,通过国家或省农作物品种委员会审定后才能推向市场。整个过程需要10年以上时间。

每一次试验都是一个春夏秋冬,个中辛苦不得而知。

从一粒种子到一株小麦,再到成片的试验田……田香伟从组合配制、世代选择到品系鉴定、比较试验,再到参加各级预备试验、区域试验、生产试验,往往从上万个单株、数千个品系中才能选育出一个新品种。

“粮食增产是保障粮食安全的重要途径。每当想到自己培育的小麦品种能够得到推广,让更多农民增收,我就感到十分自豪,再辛苦都值!”田香伟说。

继续前行筑梦——

培育出更多科研成果并转化为生产力

小麦是我国主要粮食作物。如今,小小一粒种子,正在成为粮食安全和农业现代化的焦点。

“守护小麦种业安全,是每个‘育种人’的梦想和责任。”田香伟说。

伴随着一次次攻坚克难,田香伟收获了诸多有代表性的小麦育种成果——审定通过农作物新品种17个,取得科技成果15项,获得2项植物新品种权授权,获得许昌市科技进步奖一等奖2项、河南省农业科研系统科技成果奖二等奖1项。

“我们研发培育的新品种放在仓库里没有用,只有让农民种到大地上,获得理想的产量,我们的梦想才算完成。”田香伟告诉记者,作为市农科院小麦研究所所长,她希望未来培育出更多科研成果并转化为生产力,为传统农业提供强有力的科研支撑。

近年来,在以田香伟为代表的“育种人”共同努力下,我市先后有11个优质高产小麦新品种通过国家和省审定,每年都有新品种参加省、国家试验,2022—2023年度正在参加国家、省小麦中间试验的品种有15个,其中品比试验新品系5个、区域试验新品系7个、生产试验新品系3个。

据市农科院相关负责人介绍,目前,市农科院选育有小麦高产稳产品种,如昌麦23、24及许麦1889,亩产700公斤以上;选育有小麦优质高产品种,如许麦2198、1901,具备亩产达到900公斤的潜力;选育有小麦高产抗病品种,如昌麦25、26、27、28、29及许麦1901、2012、2133、2016,在小麦常见病害高发年份抗病性表现良好。此外,市农科院还在开展功能小麦研发,如蓝粒富硒小麦、专用小麦等。

下一步,市农科院将继续以选育农作物新品种为己任,加大优质种质资源收集力度,调整优化育种研究方向,将现代分子生物学技术应用到育种中,通过与常规技术相结合,加快培育一批适宜许昌地区种植、推动特色产业发展、绿色高效、具有自主知识产权的农业新品种,为许昌高质量建设城乡融合共同富裕先行试验区作出贡献。

播下的是种子,收获的是希望。期待越来越多的好种子播撒大地、破土而出,让全市农民获得好收成,也让老百姓的饭碗端得更稳。