记者 毛迎 文/图

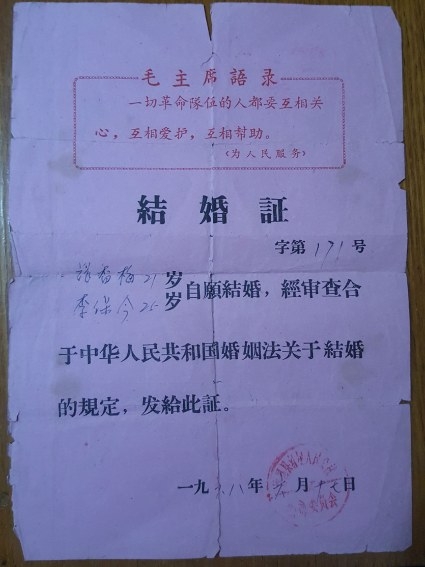

每年的5月份是传统的结婚旺季。随着黄金“嫁期”来临,关于结婚的话题也开始受到人们的热议。在一些人眼中,房子、车子、豪华婚礼似乎已成为结婚的“标配”。但在76岁的李保金老人眼中,简朴的婚礼更有纪念意义。李保金和张香梅于1968年结婚,已经相依相伴走过了半个多世纪。如今,他们依然保留着51年前的结婚证。“我们办婚礼只花了不到5元钱,没有新房,没有车。我和老伴儿恩恩爱爱大半辈子,过得很幸福。”5月4日,面对记者的采访,李保金满面笑容地说。

鸿雁传书一年多,

见面后第三天结婚

李保金的老家在建安区陈曹乡。1963年,他参了军。

“我和香梅是通过亲戚介绍认识的,她家和我姥姥家在同一个村子,她对我家的情况很了解。”李保金说。李保金的父亲早逝,他的母亲带着四个孩子生活,日子过得不宽裕。“就在我当兵离家的那一年,一场大雨之后,我家的三间土坯房塌了一半。我的家人只能挤在剩余的一间半房子里,日子过得很窘迫。”回忆起当年的情形,李保金的表情有些凝重。

当时没有手机,打电话不方便,写信是交流的最佳途径。介绍人“牵线”之后,李保金和张香梅开始“鸿雁传书”。两人互相给对方寄了照片,一个是英俊的小伙子,一个是清秀的姑娘。书信往来间,两人的感情越来越深厚。

1968年6月中旬,请了10天的探亲假,李保金回到老家,和张香梅正式见面了。“我们可以说是‘一见钟情’,见面后第三天,就一起去领了结婚证。”李保金说。

婚礼简单而隆重,

花费不足5元钱

由于家境贫寒,李保金和张香梅办完结婚手续并没有举行婚礼。探亲假结束后,他返回了部队。

“我当时在石家庄当兵。1968年11月26日,香梅从老家来到石家庄,我们在部队举行了婚礼。”李保金说。虽然已经过去了50多年,李保金对婚礼的细节记忆犹新。他说,他给了连队通讯员5元钱,让对方帮忙买两盒海河牌香烟、一公斤糖块,准备在举行婚礼的时候请战友们吃。5元钱没花完,通讯员还把找回的几角零钱还给了李保金。

“我们连队种的有花生,连长特意嘱咐炊事班炒了半袋花生。当天,我和香梅在部队举行了婚礼。连长是证婚人,副连长是主持人,指导员发表了讲话,我和香梅合唱了一首《东方红》,婚礼简单而隆重。战友们吃着糖块、炒花生,热热闹闹的。听着大家真诚的祝福,我和香梅觉得很幸福。”李保金感叹,婚礼虽然花了不到5元钱,但他觉得非常有意义。

相互扶持走过半个多世纪,

生活越过越甜蜜

婚后,李保金在部队,张香梅在老家,度过了几年两地分居的生活。“政府对军人和军属非常照顾。我和香梅结婚后,陈曹公社给我们家批了两立方米木材。香梅用架子车把木材拉回家后,生产队派出劳动力,帮我们把坍塌的房子修缮了一下,使我们家的居住条件得到了改善。”李保金说。

1969年,李保金被调到位于祖国西北边陲的新疆尼勒克,两人的距离更远了。张香梅在老家操持家务、照顾家人,让李保金在守卫边疆的时候没有了后顾之忧。由于当时交通不便,这对夫妻一年也见不上一次面,但他们互相理解、互相扶持,从来没有闹过矛盾。

1973年6月,李保金调到乌鲁木齐,张香梅随军,才算结束分居两地的生活。1978年,李保金从部队转业后回到许昌,和张香梅在平凡的岗位上兢兢业业地工作,孝顺老人,抚养一双儿女,日子过得简单而幸福。

如今,李保金和张香梅已经退休了。他们的儿女各自成家,家庭都很美满。“我的老母亲今年已经97岁了,身体特别硬朗。我们家四世同堂,对于今天的生活,我很知足。回忆50多年的风风雨雨,我深切地感受到,对于一对夫妻来说,豪华的婚礼并不重要,只要两人有同甘共苦的决心,孝老爱亲,传承勤劳、简朴的家风,日子肯定会越过越好。”李保金深有感触地说。