许昌报业全媒体记者 牛志勇 陈晨

整齐划一的大棚内,绿油油的豆苗享受着从喷头喷出的“甘霖”,一畦畦豆角、香瓜、有机花菜长势正旺。7月24日,在建安区五女店镇冶庄村的产业扶贫大棚内,54岁的潘凤枝和韩秀英正在为豆苗拔草。辛苦一天,她们每人能获得80元的收入。

“这两个塑料大棚内种的大豆是用来饲养豆丹的,所以不能打除草剂,只能人工除草。”冶庄村村委会主任冶水林说,村里共有15个大小不一的大棚,大的长100米,小的长54米,宽均为8米。

“这些大棚由村集体负责照管,主要种植豆角、香瓜、有机花菜、大豆。”冶水林说,这些大棚于2017年5月动工,当年9月份投入使用。“2017年,我们主要种植食用菌,如香菇、平菇、金针菇、白灵菇和羊肚菌等,收益还不错。”

豆丹是豆天蛾的幼虫,虽然是大豆的“天敌”,但它的肉无毒无害,是一种高蛋白食物,做成特色菜肴十分鲜美。“每个大棚内可以饲养1万只豆丹,有公司负责回收。每年可以饲养两季,一个人就能管理。”该村驻村第一书记张博说,仅产业扶贫大棚一项,每年就能为全村21户贫困户固定分红2000元。

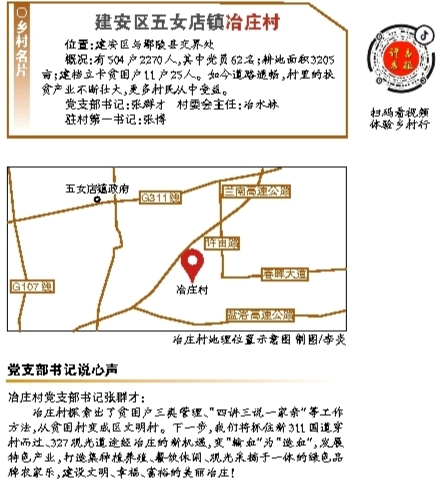

冶庄村位于建安区与鄢陵县交界处,辖冶庄和张庄两个自然村,以前交通不便、经济落后。近年来,该村在镇党委、驻村第一书记和村“两委”班子的带领下,充分发挥党员干部和基层组织的先锋作用,努力依靠特色产业项目发展村集体经济,带领村民摘“穷帽”、奔小康。

以前,该村村民只会种植辣椒和大豆等经济作物。随着交通环境的改善,如今,不少人前来承包土地。冶庄村流转土地近2000亩,种植有红梅、国槐、丛生五角枫、玫瑰红紫薇、紫叶李、玉兰等几十种花木,带来了不少收益。为解决更多村民就近就业的问题,该村在原有扶贫产业——食用菌大棚的基础上,依托河南泓旭电气有限公司建设了扶贫车间,让村民不用出村就能挣到钱。泓旭电气扶贫车间为4名贫困群众和32名村民提供稳定的就业岗位。

两年前,为提升村里的基础设施,冶庄村投资380万元,修建了6.7公里宽阔、平坦的水泥路。

如今,漫步在冶庄村,一条条街道宽阔整洁,色彩丰富的墙画装点着整齐的村舍外墙,还有游园不时映入眼帘。近年来,魏都区对该村进行结对帮扶。如今,投资80万元的村委大院正在紧张建设,投资近20万元的公厕已经建成。自6月8日起,该村开始进行户厕改造工程,村“两委”干部、驻村第一书记、帮扶干部和党员代表等组成户厕改造工作队。该村不断改善人居环境,提升百姓的幸福指数。

乡村要振兴,产业振兴是基础。产业兴旺了,村民在家门口就能挣到钱。钱袋子鼓起来了,“穷帽”才能甩得远。“新311国道从我们辖区穿过,村民出行更加便利,将会带来更多的发展机会。”冶水林说,他相信冶庄会发展得越来越好,群众的生活将更舒心、幸福。

记者手记

一分耕耘一分收获

过去扶贫往往和济困联系紧密,一提到扶贫,让人想到的就是低保救助、送油送钱,不仅帮扶手段单一、帮扶效果差,而且在一定程度上助长了个别贫困户霸占“帽子”等饭吃的不良习性。

党的十八大以来,扶贫从“济困”走向“开发”,从大水漫灌转变为精准滴灌。扶贫干部和村干部也积极转变思路,立足于扶真贫、真扶贫、真脱贫,为贫困户和贫困村量身定制了一系列帮扶措施。根据村情积极发展特色产业和就业扶贫,正是一种有效调动贫困户和贫困村积极性,激发脱贫内生动力的有效举措。记者在采访中了解到,冶庄村就曾存在帮扶措施单一,依靠政府发放低保金、养老金等实现脱贫的问题。如今的冶庄村,在扶贫干部和村干部的带领下,养豆丹,建设扶贫车间……不仅大力发展特色产业,积极带领村民探索致富之路,而且解决村民就近就业的问题。通过特色产业带动和就业扶贫,贫困户脱贫的步伐更快更稳了,对未来生活的信心更足了,精神面貌更是焕然一新。