【编者按】

“巷”“里”“弄”指的都是胡同。散布在许昌老城区的胡同是居民出入的通道,更是一座座“迷你民俗博物馆”。

许昌老城区尚存或已经消失的胡同,其名字因何而来?有哪些有趣的故事?居住过什么人?本报今日推出《许昌胡同》专题报道,为您捡拾散落在老胡同里的城市记忆,追寻其中流传的动人故事。

□ 记者 牛志勇

“撑着油纸伞/独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷/我希望逢着/一个丁香一样的/结着愁怨的姑娘……”1927年,现代诗人戴望舒用自己的语言描述着小巷深处的独特故事。

据1990年我市地名部门整理的《许昌市地名志》(征求意见稿)记载,许昌老城区内,旧时的街巷被称为胡同的有17条,其中与北大街相通的有8条。

许昌胡同如何形成?

多为望姓聚居、自然形成

1月3日,市区北大街人来人往。79岁的翟遂昌戴着一顶深色的绒线帽,骑着一辆旧自行车在狭窄的佟胡同穿梭自如。狭窄的胡同两侧是密集的民居,各种线路交织,家家大门紧闭。走进这里,你会发现自己仿佛一下子从喧嚣的高楼林立的闹市区走进了僻静的村落,穿越感很强烈。胡同深处,家家十分安静。行人踩在下水道盖板上,发出咣咣的声响,常常会引起阵阵犬吠。

作为城镇或乡村主要街道之间的比较小的街道,胡同一直通向居民区的内部。许昌的胡同一般距离闹市区很近,但没有车水马龙的喧嚣,可谓闹中取静。很多许昌人也不像北京人那样直呼其为胡同,常常会说某某“过道”。

胡同从外表看大同小异,但内在特色各不相同。“许昌的胡同大都位于老城区,一般历史悠久、居民集中。明、清甚至更早的时候,某个有影响、有威望的大家族定居一处,繁衍生息,渐渐形成了以该姓氏命名的胡同。”许昌市民政局区划地名科科长李军丽介绍,我市地名部门一般没有对胡同进行过专门的命名,大都是延续其之前的名字。

许昌的街道命名很有讲究

胡同多以姓氏命名

许昌作为一座历史文化名城,街道命名很有讲究、耐人寻味。最基本的街道是以城市的纵横轴线和旧时城门的位置为依据,按东西南北的走向命名的街道,如东大街、西大街、南大街、北大街。遇到纵横交接处,则以“十字”命名。有时候,虽然同是一条街,但以不同的名字分段命名。还有的是借景取名,如西湖公园旁曾有一眼古井,旁边就有了井巷街、井园街。类似的还有古槐街、大钟街、奎楼街等。

街名还与时代变革有着密切的联系。现在的文庙后街,1927年前叫书院街;1927年后,国民党许昌县党部设在该街路北,遂改称党部街;新中国成立后,又更名为文庙后街。

但就许昌的小街道——胡同的命名而言,很多都是以姓氏命名的,如寇家巷、臧胡同、魏胡同、菅胡同、大王胡同、小王胡同、佟胡同等,最初多为同姓聚居区。

根据道路情况,人们一般将胡同分为死胡同和活胡同。前者只有一个开口,末端深入居民区,没有出口;后者则连通两条或者更多的街道。魏都区东大街道办事处平

安社区,既有死胡同,又有活胡同,不熟悉情况的人很可能走入死胡同。

许昌的胡同有多少?

许昌老城区内,旧时有17个胡同

如果把路比喻为城市交通的动脉,那么街道就是静脉,胡同就是毛细血管了。

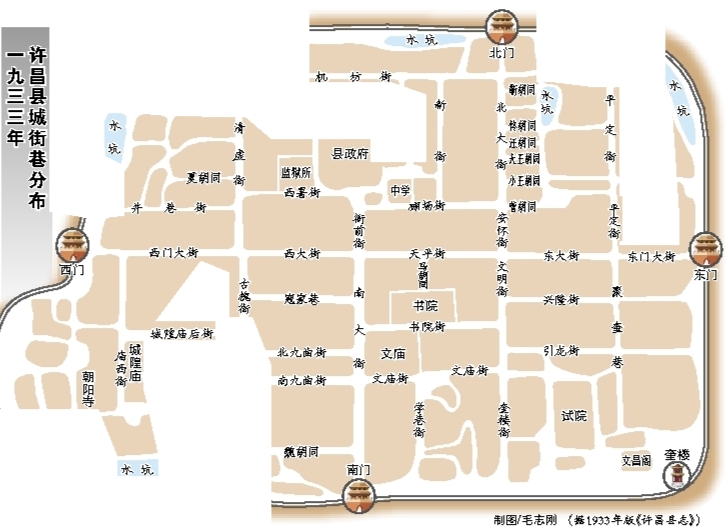

1933年出版的《许昌县志》中有一张《县城街巷图》,上面称之为胡同的有9条:6条位于北大街,自南向北依次是菅胡同、小王胡同、大王胡同、汪胡同、佟胡同和靳胡同;位于南大街南段的魏胡同;位于清虚街的夏胡同;通向天平街的马胡同。称巷的有寇家巷、聚奎巷。夏胡同与清虚街相通,但在20世纪50年代后期,因民宅逐渐盖满而消失。

据1990年我市地名部门整理的《许昌市地名志》(征求意见稿)记载,许昌老城区内,旧时被称为胡同的有17条小街道,均以姓氏命名,分别为马胡同、金胡同、杨家胡同、姚家胡同、李家场胡同、冯家胡同、小王胡同、大王胡同、菅胡同、赵家拐胡同、魏胡同、臧胡同、北臧胡同、汪公祠胡同、甄家胡同、佟家胡同、靳家胡同。

随着城市的快速发展和城市规模的不断扩大,档案史料中记载的很多胡同都消失了。如马胡同、金胡同、李家场胡同、冯家胡同、臧胡同等均已消失。

从某种意义上说,胡同的兴替,是城市发展变化的缩影。李军丽说,1986年之后,我市的地名管理逐步规范化、法制化。2000年之后,我市的地名遵循“弘扬三国文化、保留历史记忆、体现时代特色”的原则命名。