“市区东南一条小路的尽头,一个普通的家属院挺立路边,有人进出,铁门便发出吱呀的声音。铁门旁边有一间略显简陋的传达室,那里是我现在的‘阵地’。回首往事,松花江边、公安领域……都是我奋斗过的地方。照片无声,却见证了我的青春岁月,也记录了我的过往。”

讲述人:彭水林 记者:张辉

18岁坐上北上的列车

很多年后,我仍清晰地记得,离开家那天呼啸的风声似乎在为我送行。我是土生土长的许昌人,家住许昌县(现建安区)五女店镇。1965年11月,在征得父母同意后,18岁的我成为一名新兵,坐上了北上的火车。说是火车,其实是没有窗户的闷罐车。

新乡、邯郸、丰台……列车一路向北,而我不知道目的地在哪儿,只感觉身上的衣服越来越单薄,寒意逐渐袭来。3天后,我们被告知到目的地了。此时,我已置身冰城哈尔滨。下车后,冬日如画的风光一下子吸引住了我的眼球。然而,刺骨的寒冷把我拉回了现实。坐在去往驻地的解放牌大卡车上,想起遥远的家乡,我的情绪有些低落。

“咚咚咚……”一阵喧天的锣鼓声打破了我的思绪,原来是部队驻地到了。看着战友们一张张热情洋溢的笑脸,我的心头涌起一阵暖流。那时,我不会想到,这里竟成为我的“第二故乡”。

难忘的军旅岁月

新兵训练是每个刚入伍的人必须经历的,我也不例外。在家时,我就是村工作队的积极分子。训练的苦对我来说不算什么,但是对家的思念一直挥之不去。那段时间,只要我把脸扭向南方,眼泪就会不由自主地落下来。3个月的新兵训练结束后,我成为炮团指挥连的一名通信兵。由于表现突出,我被评为“五好战士”,家人还收到了部队送出的喜报。

1967年,我被调到部队下辖的像章厂做像章。像章厂位于松花江边,风景秀丽。每天早晨,我们都会到江边出操。时至今日,我仍然对那儿的一草一木记忆犹新。

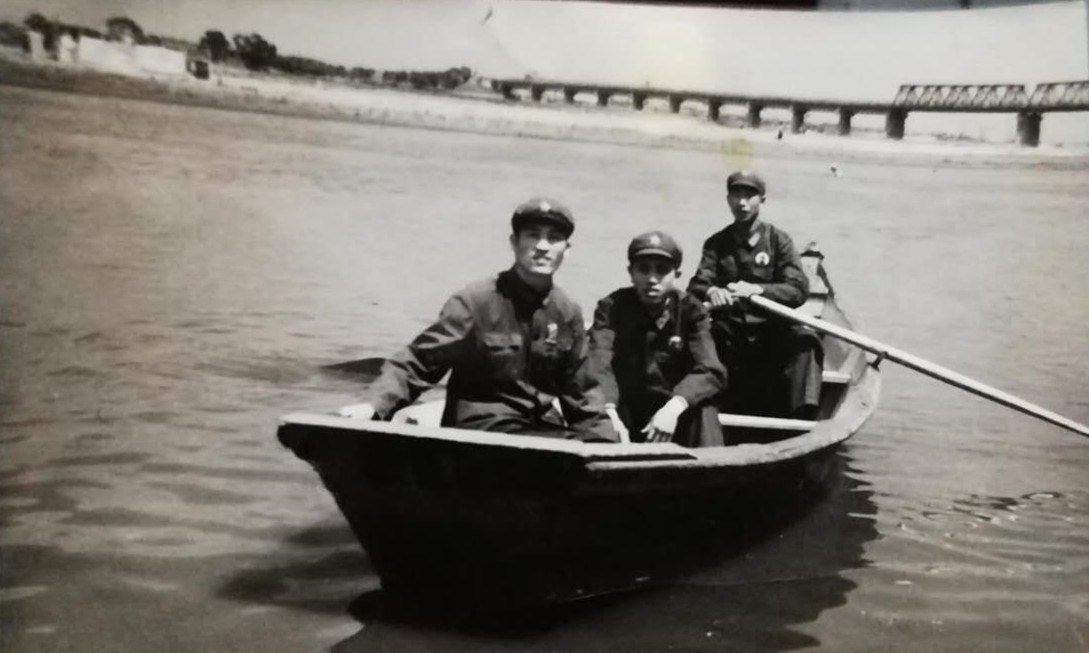

1968年7月,我和战友参加完训练,乘坐冲锋艇在松花江上留下了这张珍贵的合影。那时的我们意气风发,坐在最前面的是我,中间的是龚聚财,后面的是魏庞根。他们都是许昌人。现在,我们仍保持着联系。看到照片上远处那座桥了吗?那是当时人们从哈尔滨到苏联的必经之地。

珍宝岛事件发生后,我们时常出去拉练,有时睡在路边,早晨醒来浑身落满了白霜。1970年年初,我被调到火箭炮营。1979年,对越自卫反击战打响,我将前来探亲的妻子劝走,并写下请战书,主动要求上战场。遗憾的是,我的申请未被批准。

最美不过夕阳红

1985年,38岁的我转业后到许昌县公安局工作,后调到邓庄乡派出所担任所长。

2007年退休后,我在家属院找了一份门卫的工作。闲暇时,我爱上了打太极拳。无论严寒酷暑,我每天都坚持打一两个小时太极拳。和一群志同道合的老伙伴在一起,我感到很开心。

新冠肺炎疫情爆发后,军人的责任感和荣誉感不容许我有一丝马虎。我一直坚守岗位,认真为居民测量体温,对庭院进行消毒,记录居民出入信息,至今已坚持两个多月。

如今,年逾七旬的我已经退休13年,离开部队35年了。然而,军人的品格和作风已融入我的血液。最美不过夕阳红,未来的日子,我将以昂扬向上的精神面貌活出老年人的精气神。