阅读提示

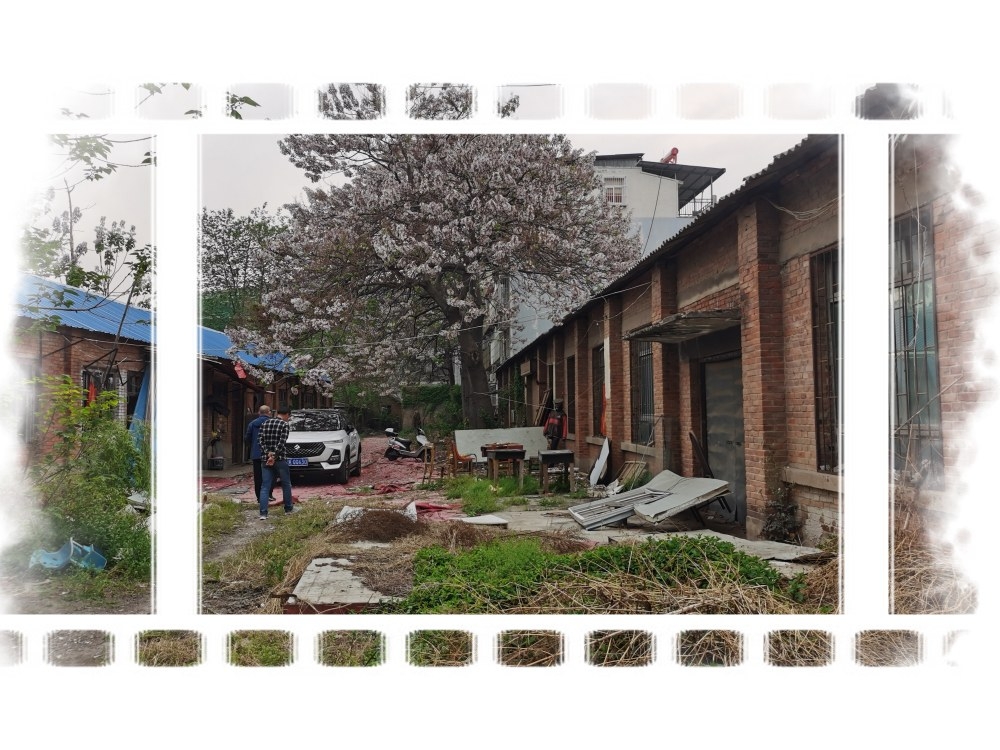

曹魏古城北城门东侧是许昌市第三塑料厂的厂院。该厂生产的油壶、衣撑、暖瓶壳、水桶等曾畅销省内外。与其紧临的许昌市刀剪厂也承载着几代人的记忆。

随着曹魏古城的开发建设,这些老厂院逐渐消失。它们经历的变迁和故事是否勾起你对往事的回忆?

记者 郝晋 文/图

市第三塑料厂 由春秋广场迁至北平定街

4月19日,曹魏古城北城门建筑工地上,施工人员正在忙碌。城墙东侧是一座破旧的老厂院。院内几棵粗壮的梧桐树见证了该厂院的历史。

梧桐树下,曾担任市第三塑料厂党支部书记的孙国祥与该厂老职工李国军正在下象棋。

谈及市第三塑料厂的起源,孙国祥说,该厂最初并非是生产塑料制品的。

20世纪50年代,许昌城内有三兄弟制作蒸笼。他的父亲孙书岭是三兄弟中老大的徒弟。公私合营时,几家做蒸笼、杆秤的小作坊合在一起成立合作社,成为集体经济性质的木器社,主要制作家具、棺材等。如此算来,他的父亲算是“老股东”之一。

“我从小在厂院内跑着玩儿。当时,工人们将木材锯成木板,烘烤定型成圆柱状后制成蒸笼。20世纪70年代以后,他们用带锯加工木材。”孙国祥说,当时厂院在春秋楼景区南门对面,占地面积四五亩。

李国军是1979年到市第三塑料厂工作的。李国军回忆,以前,我市共有4个塑料厂,分别为位于市区西南方的许昌市塑料厂、位于八一路与劳动路交叉口西边的市第二塑料厂(这个厂是安置市塑料厂家属的附属厂)、位于聚奎街清真寺南边的市第四塑料厂、位于春秋广场的市第三塑料厂。

随着塑料制品兴起,木器社购进设备,成立市第三塑料厂,生产塑料桶、塑料盆、暖瓶壳等生活用品。我市建设春秋广场时,市第三塑料厂搬迁至北平定街北段,购买的是市刀剪厂的部分厂院。

厂院西侧北城门所在区域

最早是市刀剪厂

李国军提到的市刀剪厂,如今已不复存在。曹魏古城北城门正在建设,北大街以东大部分建筑占用的是市电工材料厂的地。

20世纪60年代,许昌市刀剪厂主要生产菜刀和剪子。该厂老职工张荣春介绍,当时厂里有冲床、电镀机等设备。生产菜刀、剪子时,需要进行锻打和加热,然后淬火。生产的剪子是“双葫芦”牌的。计划经济时代,产品不愁销路。

随着市场经济体制建立,生产菜刀、剪子效益不好。1984年,市弹簧厂、市钢窗厂、市刀剪厂合并成立了许昌市钢木家具总厂,生产折叠椅、折叠床等,一度热销。随着小作坊增多,厂里的效益开始下滑。1991年,许昌市钢木家具总厂更名为许昌市电工材料厂,生产漆包线,给各地的电机厂和机械厂供货。

1995年,许昌市电工材料厂全面停产。1998年,文化路市场被取缔。同年2月,许昌市电工材料厂被改建为北关农贸市场。如今,曹魏古城北城门东侧建筑已经拔地而起,与市第三塑料厂仅相距数米。

“中州”牌暖水瓶的外壳

多由市第三塑料厂生产

“20世纪80年代,市第三塑料厂最红火。”李国军说,最初两年主要生产纱窗丝,随后生产塑料桶、塑料盆、暖瓶壳等生活用品,供不应求。

“工人们将聚乙烯、聚丙烯、氯乙烯等原材料加热,制成树脂,然后通过注塑机制成塑料桶等生活用品。”李国军说,当时,厂里给许昌市玻璃厂生产的“中州”牌暖水瓶配套生产暖瓶壳,产量很大。虽然一个暖瓶壳的利润只有几角钱,但是数量多,利润依然可观,很多人争着到市第三塑料厂上班。市第三塑料厂还曾生产过塑料鞋、农用薄膜。很快,塑料鞋和农用薄膜的生产权分别被许昌市美菊鞋厂和漯河的一家薄膜生产企业收走。

厂里有资金后,有人提议买辆汽车。当时,一辆桑塔纳轿车的售价为近20万元。工人们不愿意,于是筹资50多万元从许昌市刀剪厂购买了10多亩土地。

孙国祥说,随着民用产品的销量逐步下滑,市第三塑料厂准备转型生产工业用品。1985年,他到天津学习生产技术,然后从武汉购进设备,生产传输带、捆绑包裹用的塑料带等。

购买土地后,由于竞争越来越激烈,市第三塑料厂开始走下坡路。“私营企业越来越多,它们的设备新、成本低,我们慢慢没有了优势。20世纪90年代以后,市第三塑料厂进入经营困难期。”李国军说。

“一个油壶,我们按照省级标准生产,厚度和重量都不能减少,成本为1.3元。私营企业生产同样的产品,厚度减少后每个售价才0.7元,更具竞争力。”孙国祥说,实际上,市第三塑料厂生产的达标塑料制品厚实耐用,他家的一个塑料桶已用了30年。

20世纪90年代后期,市第三塑料厂停产。在今年的老厂院改造中,魏都区拟将该厂的土地收储,纳入曹魏古城开发范围。随着曹魏古城的开发建设,这片土地将再次焕发生机。