记者 郝晋 通讯员 刘建益

“灵井”泉水潺潺自流,养育着一辈辈人。 在灵井镇居民的记忆里,“灵井”泉水分别向南、向东流淌,最终汇入寨河。伴随着人们对泉水的崇拜,有关“灵井古寨”与“青石牌坊”的故事世代流传。

潺潺泉水流寨河 连环古寨面积大

建安区灵井镇灵北社区85岁居民秦万益说,据传,“灵井”南侧水池上的龙嘴里,悬挂着一枚铜铃,受水流撞击,叮当作响,悦耳动听。遗憾的是,这枚铜铃不知失于何时。如今,只有吊铜铃的铁环存于龙嘴之内。

从龙嘴内流出的水向南流约50米,分为东、西两条支流,分别流入藕塘。

秦万益说,灵井镇政府所在的十字街,并非过去的老街。原来的十字街在现在的十字街向西约30米处。沿十字街向南,便是灵井寨南寨门。民国二十二年(公元1933年)朱又廉等人编纂的《许昌县志》在“寨垣”篇中记载:“灵井寨在灵井保。”

筑寨是为了防御匪患。秦万益回忆,灵井寨由灵井大寨、东小寨和西小寨三部分组成。相传,灵井寨的周长仅比许昌城少八步,可见面积之大。

东小寨和西小寨环形分布于灵井大寨南侧东、西两边,南部寨墙属于灵井大寨的一部分,形成寨中有寨的建筑奇观。灵井街的自流泉水自北向南,流进东、西小寨的寨河里,形成一汪碧水。

灵井寨有四个寨门,均由青砖垒砌。每个寨门上都有红石雕刻的牌匾:东门为“迎旭”,西门为“望嵩”,南门为“瑞接南极”,北门为“承恩”。每个寨门向里约200米处建有过街亭;街中心十字路口建有高大的穿心阁,又称过街楼。穿心阁下面是四个临街的圆形拱门,供路人和车辆通行。许昌至洛阳的道路就贯穿穿心阁。

青石桥东老牌坊

“刘二怪”家轶事多

“灵井”南侧街道向东,有一座单孔青石桥。6月29日,在居民的指引下,记者看到该桥南侧青石上残缺的龙尾,北侧桥身随着主街道的加宽已被埋在路面之下。

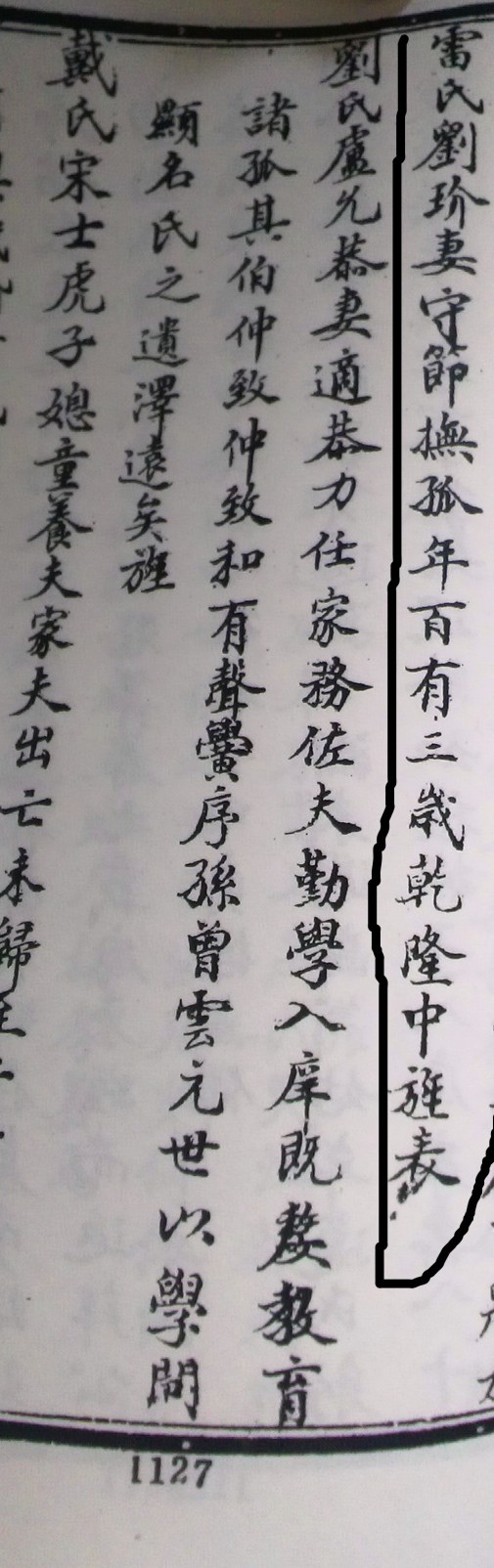

在许禹公路修建之前,这座青石桥是许昌通往洛阳官道的重要组成部分,东侧曾有一座约两层楼高的青石牌坊。清《许州志》记载:“雷氏刘玠妻,守节扶孤,年百有三岁,乾隆中旌表。”意思是说,103岁的刘玠之妻雷氏因“守节扶孤”获得朝廷旌表。

在居民刘绍磊家门口墙根处,有半截石碑,上面刻有“刘公讳玠”等字样。刘绍磊说,刘玠是刘念祖的父亲。清《许州志》记载:“刘念

祖,字绍庭,岁贡生,学问渊博,性耿介,不随流俗,常书‘事无不可对人言’之句于座右……寿七十五岁而卒。”

“灵井街刘氏由桂村搬迁而来,刘念祖生于乾隆年间,属于第四代。”刘绍磊说,青石牌坊是刘念祖为其母亲立的。1958年,青石牌坊被毁,用于烧制石灰。

刘念祖被人称为“刘二怪”,有关他的传说在灵井街世代流传。据说建造牌坊期间,临近吃饭时,天降大雨,在户外做饭的厨师没法儿蒸馍,一筹莫展。“刘二怪”却说:“馍已在东厢房备好了。”厨师一看,果然如此。没多久,“刘二怪”家来了两名石固人,说他们早上蒸的馍不见了。“刘二怪”似乎早知其来意,让管家取来银两打发他们回去。

有一年秋天,一名外乡村民到灵井街赶集,路过“刘二怪”家的谷子地时随口说:“‘刘二怪’有啥怪哩?要真怪,他现在就把谷子割了!”此话刚好被“刘二怪”听到。他当即招呼长工把谷子全部割掉,种上荞麦。随后大旱,他人的庄稼几乎颗粒无收,而“刘二怪”种的荞麦却因成熟晚获得了好收成。

墙高又坚固

防盗防匪佑乡邻

据传,灵井寨南寨门上的“瑞接南极”四个字最神奇,远看像四个人骑着马,近看却是四个大字。

灵井寨的寨门镶有铁皮,防盗防匪、坚固耐用。每个寨门两边都建有炮楼。“灵井寨高10多米,用土夯制而成,寨墙宽2米有余,墙上筑有寨垛。其高大坚固,曾多次抵御匪患。”秦万益说,过去,宝丰、鲁山一带的土匪曾多次攻打灵井寨,寨内居民拼命抵抗。结果,土匪损失惨重,攻寨失败。

蒋冯中原大战期间,周边村民为躲避战乱,纷纷到灵井寨内落户,有钱人家还在灵井街开店做生意。那时,灵井寨周边有不少因战乱而丢弃的炸弹和迫击炮,村民收集后放于寨门上,震慑土匪。

秦万益说,1947年,他在灵井街白马寺读小学。一天,他和同学王金玉到灵井北岗采摘桑叶,在一眼井内发现一具遗体,急忙报告学校。经确认,死者是被许昌土匪头子李殿延手下杀害的解放军侦察员。村民把烈士安葬在灵井北岗。

次年春天,解放军第二次攻打许昌城,活捉李殿延。最后,李殿延被枪毙在灵井寨北寨门外。

后来,各路土匪被一一镇压,百姓开始过上安稳日子,灵井寨失去了防范匪患的作用。20世纪五六十年代,不少村民从寨墙上取土,寨墙逐渐被夷为平地,现已荡然无存。

除有署名的外,本版图片均由记者郝晋摄