从灵井镇“三井”的布局来看,“灵井”在东,“王井”居中,“李井”在西。“三井”一脉贯通,此盈则彼亏。

20世纪50年代末,居民在“王井”周边挖塘寻找“海眼”,导致“王井”水流骤增。同时,“灵井”和“李井”水位下降,不能自流。

关于“王井”,背后还有故事。公式 记者 郝晋 通讯员 刘建益

王姓人迁居于此,有泉自流故得名

灵井镇王井社区居民王根申的家,在“许昌人”遗址西侧约50米处。

在王根申的记忆里,20世纪50年代初,王井村地处灵井寨西寨门外。出寨门往西,是一条通往禹州的道路。“王井”在寨河西岸、村子东面。“王井”南边不远有白马寺,后来改建为学校,院内的“槐抱桐”古树非常有名。

王根申说,王井社区居民基本上都姓“王”。据传,王氏先祖在明洪武五年(公元1372年)从山西洪洞迁居于此,共有3个儿子。其中,大儿子落户现在的王井社区;二儿子迁到襄城的王洛,有碑文为证;三儿子迁到许昌城西半坡铺附近的王庄。

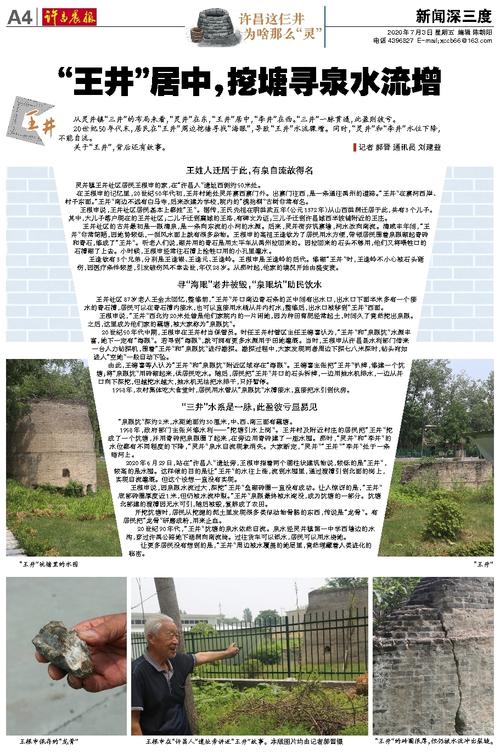

王井社区的古井最初是一眼清泉,是一条向东流的小河的水源。后来,灵井街夯筑寨墙,河水改向南流。清咸丰年间,“王井”非常简陋,因地势较低,一刮风水面上就有很多杂物。王根申的高祖王逢钦为了居民用水方便,带领居民围着泉眼砌起青砖和青石,修成了“王井”。听老人们说,砌井用的青石是用太平车从禹州拉回来的。因拉回来的石头不够用,他们又将喂牲口的石槽砌了上去。小时候,王根申经常往石槽上拴牲口用的小孔里灌水。

王逢钦有3个兄弟,分别是王逢银、王逢元、王逢岭。王根申是王逢岭的后代。修砌“王井”时,王逢岭不小心被石头砸伤,因医疗条件较差,引发破伤风不幸去世,年仅28岁。从那时起,他家的境况开始由盛变衰。

寻“海眼”老井被毁,“泉眼坑”助民饮水

王井社区87岁老人王金太回忆,整修前,“王井”井口南边青石条的正中间有出水口,出水口下面半米多有一个接水的青石槽,居民可以在青石槽内接水,也可以直接用水桶从井内打水;整修后,出水口被移到“王井”西面。

王根申说,“王井”西北约20米处曾是他们家院内的一片闲地,因为种田育肥经常起土,时间久了竟然挖出泉眼。之后,这里成为他们家的藕塘,被大家称为“泉眼坑”。

20世纪50年代中期,王根申在王井村当保管员。时任王井村管区主任王德喜认为,“王井”和“泉眼坑”水源丰富,地下一定有“海眼”。若寻到“海眼”,就可拥有更多水源用于田地灌溉。当时,王根申从许昌县水利部门借来一台人力钻探机,围着“王井”和“泉眼坑”进行勘探。勘探过程中,大家发现两者周边下探七八米深时,钻头宛如进入“空地”一般自动下坠。

由此,王德喜等人认为“王井”和“泉眼坑”附近区域存在“海眼”。王德喜主张把“王井”扒掉,修建一个坑塘;将“泉眼坑”用砖砌起来,供居民吃水。随后,居民把“王井”井口的石头拆掉,一边用抽水机排水,一边从井口向下深挖,但越挖水越大,抽水机无法把水排干,只好暂停。

1958年,农村集体吃大食堂时,居民用水管从“泉眼坑”水槽接水,直接把水引到伙房。

“三井”水系是一脉,此盈彼亏显易见

“泉眼坑”深约2米,水距地面约30厘米,中、西、南三面有藕塘。

1958年,政府部门主张兴修水利——“挖塘引水上岗”。王井村及附近村庄的居民把“王井”挖成了一个坑塘,并用青砖把泉眼圈了起来,在旁边用青砖建了一座水囤。那时,“灵井”和“李井”的水位都有不同程度的下降,“灵井”泉水自流现象消失。大家断定,“灵井”“王井”“李井”处于一条暗河上。

2020年6月29日,站在“许昌人”遗址旁,王根申指着两个圆柱状建筑物说,较低的是“王井”,较高的是水囤。这样做的目的是让“王井”的水往上涨,流到水囤里,通过渡槽引到北面的岗上,实现自流灌溉。但这个设想一直没有实现。

王根申说,因泉眼水流过大,深挖“王井”垒砌砖圈一直没有成功。让人惊讶的是,“王井”底部砖圈厚度近1米,但仍被水流冲裂。“王井”泉眼最终被水淹没,成为坑塘的一部分。坑塘北部建的渡槽因无水可引,随后被毁,复耕成了农田。

开挖坑塘时,居民从挖掘的泥土里发现很多类似动物骨骼的东西,传说是“龙骨”。有居民把“龙骨”研磨成粉,用来止血。

20世纪90年代,“王井”坑塘的泉水依然自流。泉水经灵井镇第一中学西墙边的水沟,穿过许禹公路地下涵洞向南流淌。过往货车可以添水,居民可以用水浇地。

让更多居民没有想到的是,“王井”周边被水覆盖的地层里,竟然埋藏着人类进化的秘密。