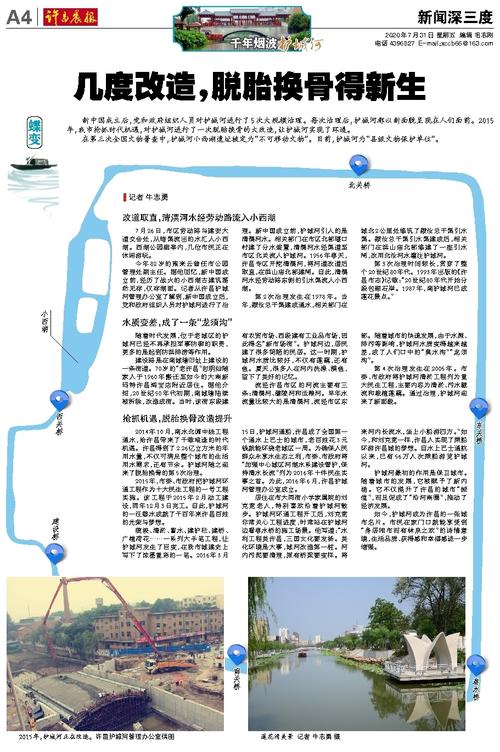

新中国成立后,党和政府组织人员对护城河进行了5次大规模治理。每次治理后,护城河都以新面貌呈现在人们面前。2015年,我市抢抓时代机遇,对护城河进行了一次脱胎换骨的大改造,让护城河实现了环通。

在第三次全国文物普查中,护城河小西湖遗址被定为“不可移动文物”。目前,护城河为“县级文物保护单位”。

记者 牛志勇

改道取直,清潩河水经劳动路流入小西湖

7月26日,市区劳动路与建安大道交会处,从暗渠流出的水汇入小西湖。西湖公园廊亭内,几位市民正在休闲游玩。

今年82岁的雍来云曾任市公园管理处副主任。据他回忆,新中国成立前,经历了战火的小西湖古建筑荡然无存,仅存湖面。记者从许昌护城河管理办公室了解到,新中国成立后,党和政府组织人员对护城河进行了治理。新中国成立前,护城河引入的是清潩河水。相关部门在市区北部堰口村建了分水装置,清潩河水经渠道至市区北关流入护城河。1956年春天,许昌专区开挖清潩河,将河道改道后取直,在洪山庙北部建闸。自此,清潩河水经劳动路东侧的引水渠流入小西湖。

第2次治理发生在1978年。当年,颍汝总干渠建成通水,相关部门在城北2公里处修筑了颍汝总干渠引水渠。颍汝总干渠引水渠建成后,相关部门在洪山庙北部修建了一座引水闸,改用北汝河水灌注护城河。

第3次治理时间较长,贯穿了整个20世纪80年代。1993年出版的《许昌市志》记载:“20世纪80年代开始分段包砌石岸。1987年,南护城河已成莲花景点。”

水质变差,成了一条“龙须沟”

随着时代发展,位于老城区的护城河已经不再承担军事防御的职责,更多的是起到防洪排涝等作用。

建设路是在南城墙旧址上建设的一条街道。70岁的“老许昌”忽明灿随家人于1960年搬迁至如今的大商新玛特许昌鸿宝店附近居住。据他介绍,20世纪50年代初期,南城墙陆续被拆除,改造成街。当时,该街东段建有农贸市场、西段建有工业品市场,因此得名“新市场街”。护城河边,居民建了很多简陋的民居。这一时期,护城河水质比较好,不仅有莲藕,还有鱼。夏天,很多人在河内洗澡、摸鱼,留下了美好的记忆。

流经许昌市区的河流主要有三条:清潩河、灞陵河和运粮河。早年水流量比较大的是清潩河,流经市区东部。随着城市的快速发展,由于水源、排污等影响,护城河水质变得越来越差,成了人们口中的“臭水沟”“龙须沟”。

第4次治理发生在2005年。市委、市政府将护城河清淤工程列为重大民生工程,主要内容为清淤、污水截流和栽植莲藕。通过治理,护城河迎来了新面貌。

抢抓机遇,脱胎换骨改造提升

2014年10月,南水北调中线工程通水,给许昌带来了千载难逢的时代机遇。许昌得到了2.26亿立方米的年用水量,不仅可满足整个城市的生活用水需求,还有节余。护城河随之迎来了脱胎换骨的第5次治理。

2015年,市委、市政府把护城河环通工程作为十大民生工程的一号工程实施。该工程于2015年2月动工建设,同年12月3日完工。自此,护城河的一汪碧水成就了千百年来许昌百姓的光荣与梦想。

疏浚、清淤、蓄水、建护栏、建桥、广植荷花……一系列大手笔工程,让护城河发生了巨变,在我市城建史上写下了浓墨重彩的一笔。2016年3月15日,护城河通船,许昌成了全国第一个通水上巴士的城市,老百姓花3元钱就能环绕老城区一周。为确保人民群众永享水生态之利,市委、市政府将“加强中心城区河湖水系建设管护,保持清水长流”列为2016年十件民生实事之首。为此,2016年6月,许昌护城河管理办公室成立。

居住在市大同街小学家属院的刘克宽老人,特别喜欢沿着护城河散步。护城河环通工程开工后,刘克宽非常关心工程进度,时常站在护城河边看春水桥的施工场景。他写道:“水利工程美许昌,三国文化要发扬。美化环境是大事,城河改造第一桩。河内污泥要清理,原有桥梁要变样。将来河内长流水,坐上小船游四方。”如今,和刘克宽一样,许昌人实现了乘船环游许昌城的梦想。自水上巴士通航以来,已有56万人次乘船游览护城河。

护城河最初的作用是保卫城市。随着城市的发展,它被赋予了新内涵。它不仅提升了许昌的城市“颜值”,而且促成了“沿河商圈”,推动了经济发展。

如今,护城河成为许昌的一张城市名片。市民在家门口就能享受到“身居闹市而有林泉之欢”的诗情意境,生活品质、获得感和幸福感进一步增强。