9月7日,在市区七一路清华苑小区,90岁的曹学孟显得很有精神。他虽然有听力障碍,与人交流略显困难,但是领会了记者的谈话意图后,很快回忆起往事来。

曹学孟老家在濮阳清丰。他是长子,父亲坚持让他读书。1947年春,他响应号召入伍,到晋冀鲁豫野战军第六纵队炮兵营五连当了一名文书。

“我读了10多年书,口才不错。我入伍时,首长问:‘到部队想干啥?’我说:‘到文工团宣传队,唱歌、演戏、刷标语我都会’。”曹学孟说,他到了炮兵营却被留在了连队。到了大别山,重炮无法行动,他们拆开埋在河滩。1948年8月,炮兵营五连恢复,他又到连队当文书。参军后,他先后参加了鲁西南战役、淮海战役、渡江战役、西南解放战役。

1951年3月,曹学孟和战友一起开赴朝鲜战场。上甘岭战役前后,他在后勤部汽车二队任政治指导员。“敌人的飞机在空中盘旋,炮弹乱飞,运输连的车队经常受到偷袭。”说起战争的残酷,曹学孟说,一位战友的腿被炮弹炸断,战友们抬上他,但是没有走多远他就牺牲了。在与他用一口锅吃饭的战友中,有7人牺牲在了朝鲜。其中,1人被飞机打中,6人被炮弹炸死。

曹学孟回忆,因为敌军几乎完全掌控了制空权,志愿军的很多后勤物资无法运往前线。“当时,连队想把运输队集中在一起开个会,那真是太难了!”

曹学孟的儿子曹豫川说,他的姨夫杨宇、姨妈熊梦华与父亲一起参加了抗美援朝。因为姨妈牵线,他父亲归国后与母亲举行了婚礼。

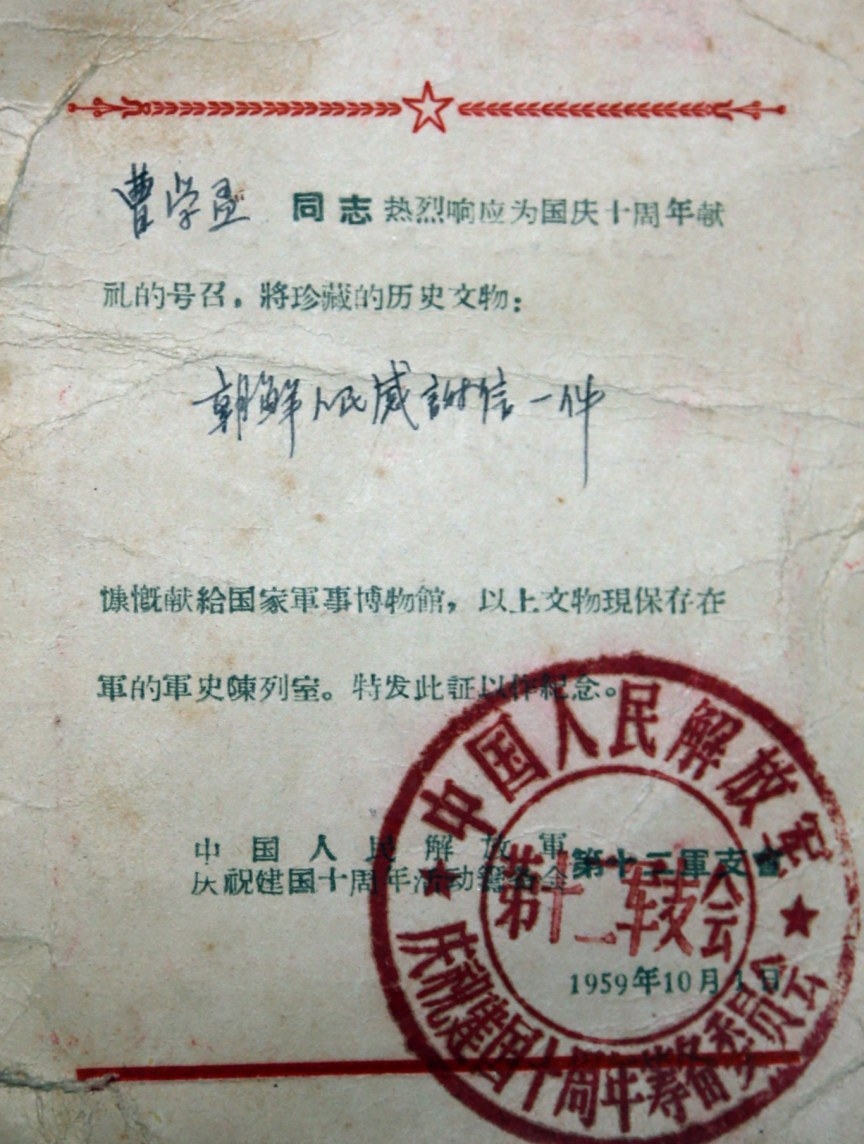

曹豫川将父亲荣获的“淮海战役纪念章”“解放华北纪念章”“渡江战役纪念章”“西南解放纪念章”“朝鲜人民共和国军功章”等11枚纪念章、军功章精心地珍藏着。他觉得,这是父亲无悔青春的见证。

在曹学孟抗美援朝的有关物品中,有一双精致的银筷子,上面刻有“反对美帝国主义侵略,保卫东方与世界和平”字样;还有一个“甘肃岷县马沿区一乡二行政马梅梅”绣的小布包。曹豫川说,父亲曾想到甘肃找这个叫“马梅梅”的人,但没有成行。

1953年7月,驻朝军部军法处在全军挑选干部,曹学孟被选到政治部任军法干事,从此与司法结缘。

曹学孟1954年从朝鲜回国,1964年转业,先后任许昌地区中级人民法院办公室主任、党组成员、副院长,许昌地委政法办公室副主任等,直到离休。

“父亲经常说,不能做亏心事,否则对不起死难的战友。”曹豫川说,他从父亲身上看到了一名共产党员的正直和忠诚。