“人与人之间的感情有很多种,祖孙情是看上去平淡却深刻的一种。转眼间,外公已经离开近半个世纪,而我也已成为白发苍苍的老人,有了自己的儿孙。然而,在我的记忆中,那些和外公相处的日子依旧鲜活,如同一杯陈年老酒,回味悠长,令人难忘。”

讲述人:邹全振 记者:张辉

酷爱读书的慈祥老人

我今年84岁,我的外祖父是许昌名士贺升平。从记事起,我便常听母亲给我讲外祖父的故事。外祖父的祖籍在建安区河街乡贺庄村。5年前,晨报记者曾对我外祖父的事迹进行报道。文章开头的一段内容很好地概括了他的一生:出生于风雨飘摇的清末,为追求进步,他远赴日本求学并加入同盟会;武昌城头一声枪响,他回到祖国参加革命;任国会议员期间,署名文章针砭时弊,常被国外媒体转译;返回许昌后,创办“红色学校”私立灞陵中学,他任名誉校长,在抗日烽火硝烟中坚持跟随党的脚步,培养出一大批进步人才。

别人眼中的外祖父是一个了不起的大人物。在我幼时的记忆中,他只是一个酷爱读书的慈祥老人。1933年,外祖父从北平回到许昌,和我的二舅贺仲莲(又名贺建华)一起创办了灞陵中学。为了筹措资金,他卖掉了家中部分房产。学校建成后,他担任名誉校长,教英语课。

当时,外祖父居住在樊沟村(现樊沟社区)。我出生后,母亲常带我去他家玩。他会耐心地教我读书,也会教我书法。受他的影响,我至今仍然十分喜爱书法。印象中,他非常俭朴,家中最显眼的是一排高大的书架和书架上满满的线装书。遗憾的是,后来受战乱等影响,书都损毁了。

将任命书等交由我保管

1947年,许昌第一次解放,外祖父到鄢陵豫皖苏边区五地委工作,后经人介绍到豫皖苏建国学院任院长兼任界首中学校长。同年10月,他从安徽返回河南,到开封从事地下工作。1963年,他到郑州先后担任河南省政府参事室副主任、主任,省民革副主委,省人民政府委员,省司法厅厅长,省政协常委等职。其间,我很少见到他。

1965年前后的一天,他到许昌出差。当天晚上,我到他下榻的七一旅舍探望他,他看到我十分高兴。不久后,他返回郑州。

考虑到外祖父年龄渐大,我每周都会乘火车去郑州探望他。那时,从许昌到郑州的火车票价格为每张1.5元。有一天晚上,他留我在郑州住宿,并交给我一个牛皮纸袋,嘱咐我精心保管。我打开后发现,纸袋里装的是他的自传、政府任命书等。我认为这些东西应该交由我的表哥也就是他的孙子保管,便不肯接受。

“让你保管,你就拿着。我相信你能保管好。以后若有必要可交由档案馆。”在外祖父的坚持下,我将它们带回了许昌。

现在想来,或许当时他认为我对历史文化感兴趣,才将文件交由我保管。我家住的是平房,屋内较潮湿。为防止这些证件受潮,我用塑料袋将证书等裹了好几层,放在顶棚上,唯恐辜负了外祖父的信任。

精神永远激励后人

1973年11月28日,外祖父在郑州病逝,享年90岁。他去世后,不断有人找我借外祖父留给我的文件、相片等,还有人提出高价买走这些东西,我当然不会答应。外祖父一生追求进步,他的遗物我们不能独享,我产生了将它们捐给政府的想法。不久后,机会来了。

2000年夏季的一天,市档案馆工作人员找到我,希望我和家人商量后将文件捐给档案馆。这与我的想法不谋而合。档案馆的保存条件很好,保存方法也更专业,于是,我决定无偿捐赠这些证件。

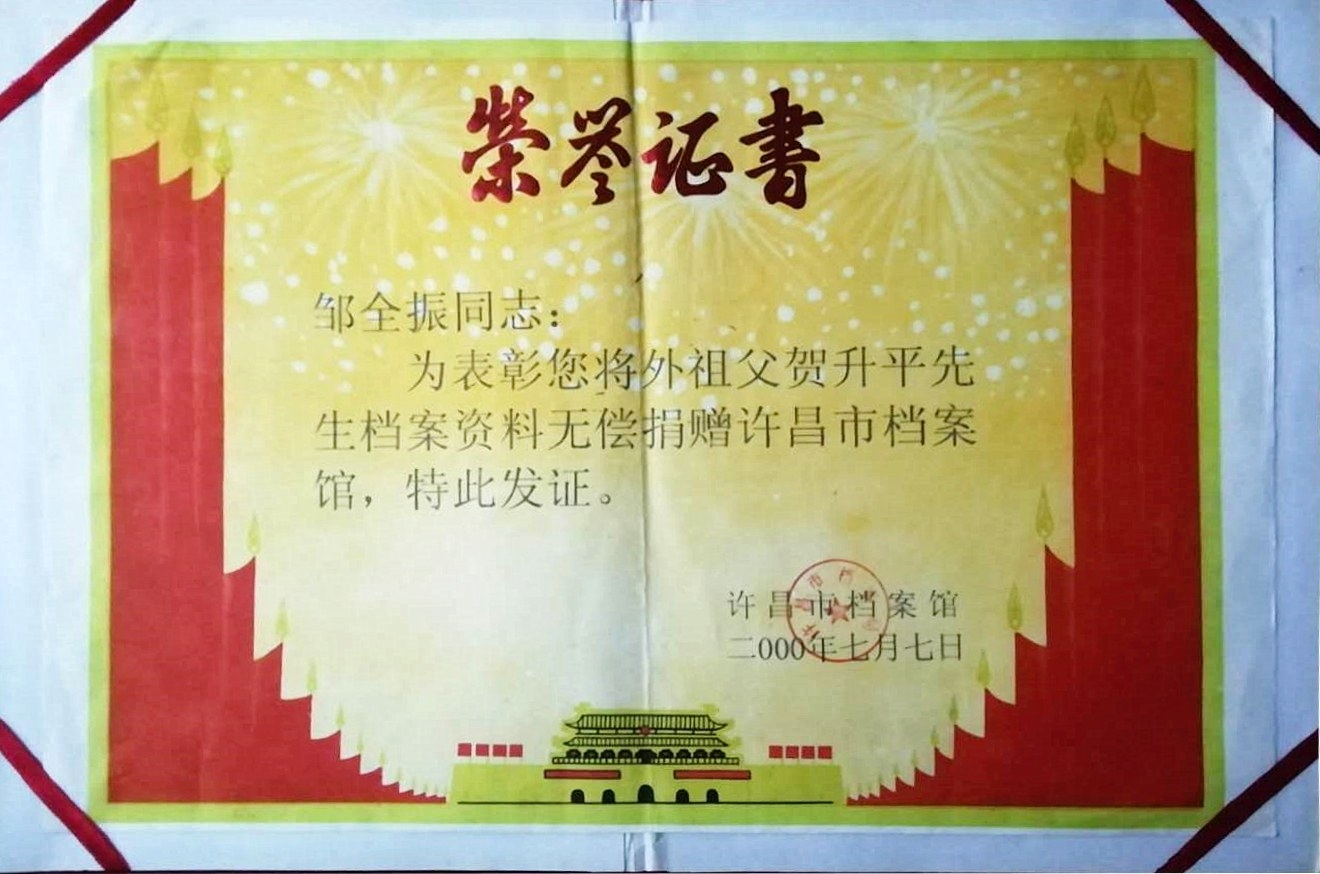

当年7月7日,在市档案馆举办的贺升平先生档案资料捐赠仪式上,我和哥哥将外祖父的国务院任命书等29件遗物无偿捐出。这件事经媒体报道后,认识我的人都给我竖起了大拇指。

现在,我的身边只剩下当时档案馆出具的捐赠证书和一张外祖父的照片,我将把它当作传家宝传给我的后代,希望他们继承外祖父不畏强权、忠于党和国家的精神,成为对国家有用的人。