新中国成立后,豫剧、曲剧、越调3个河南主要的剧种在我市都有专业的表演团体,并产生了一批戏曲名家。20世纪60年代以后,许昌豫剧经过多年的积累、发展,涌现出诸多表演艺术家和经典剧目。

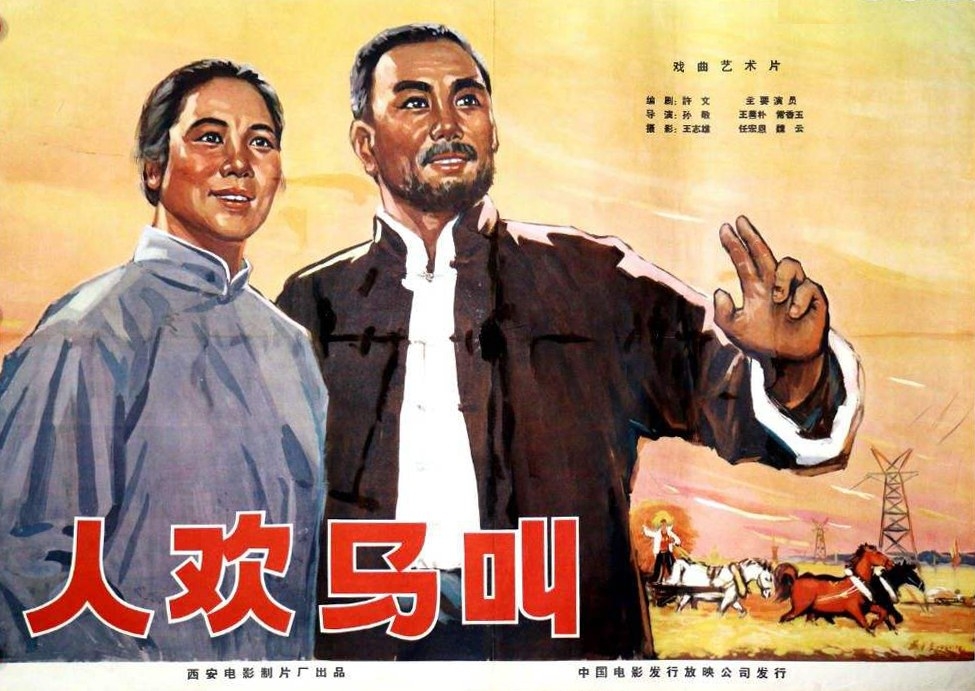

豫剧《人欢马叫》成为我市具有里程碑意义的作品,可谓家喻户晓。《人欢马叫》是咋出炉的?其何以叫响全国?

记者 孙学涛

□通讯员 李启东 李会锋

“十三块板”练就“戏骨”

“我因为酷爱传统戏曲,所以很早就开始接触它。”9月29日,在著名豫剧表演艺术家任宏恩家里,近80岁的他谈起自己的学艺历程。

任宏恩回忆说,他14岁进入许昌豫剧团,十七八岁走上舞台,刚开始演小兵、小吏等小角色,经常演垫场戏。《挡马》《双下山》《三岔口》《断桥》等剧目,他都演过。

“演小戏在我的艺术生涯中很重要,对以后演大戏是很扎实的锻炼。另外,练功时,我比较能吃苦,每天早上练、晚上练,和关系比较好的伙计商量早起练功。不管下多大的雪、多么冷,我每天坚持喊嗓子。”任宏恩说。

“长期演绎各类角色,行当不拘泥,锻炼了我的手眼身法步。我的戏路广,基础打得比较牢。”任宏恩说,当时,舞台叫“十三块板”。“十三块板”见证了他的成长。后来,他收获“浑身是戏”的评价,与近十年的早期舞台历练密不可分。

在王韵生、郑兰波、田岫玲等老一辈艺术家的影响下,任宏恩潜心学习,刻苦用功。老一辈艺术家精湛高超的演技对他产生了深刻的影响。

后来,在郑兰波的悉心指导下,他扮演了《唐知县审诰命》中的唐成,既充分运用现实主义表演风格,又不失戏曲的夸张、幽默,生动塑造了唐成在权贵压制下的倔强与机智。

1960年年初,许昌专区豫剧二团成立,已经学艺四五载的后起之秀任宏恩成为其中一员。

1961年的许昌专区戏剧汇演中,任宏恩凭借唐成这个角色获得表演一等奖,为以后的艺术生涯奠定了基础。

《人欢马叫》曾四易其名

20世纪60年代初,许昌县苏桥公社有一个省级劳动模范叫司乾坤。他是一名饲养员,他的先进事迹被《河南日报》报道。李树修当时是许昌专区豫剧二团的编剧,刘锡年是导演。他们受领导指派,以司乾坤的先进事迹为题材创作一部现代戏。

1963年5月,由刘锡年和李树修执笔创作的《两个饲养员》在许昌专区进行了首次汇演。为进一步提升这部戏的艺术水平,1963年6月,在许昌专区宣传部的组织下,许昌专区的编剧分成3个组赴农村体验生活。刘锡年、李树修与其他5个人组成第三组,专程到苏桥公社,与司乾坤同吃同住。

任宏恩则被派到郾城体验生活。“我被安排到一个中农家庭,跟这一家人同吃同住,一起劳动了4个月。”任宏恩说,“未言先带笑,说话字头重,平时走路内八字”等生活细节,都被他运用到了戏剧《人欢马叫》中刘自得的形象塑造上。

经过剧组近3个月的集体创作,1963年年底,由6场戏组成的《两个饲养员》完稿。“这部戏后来被改成《吴广兴》和《两亲家》。”任宏恩说,许昌专区文化局把剧本投给了当时知名的文学专刊《奔流》。编辑在反复推敲的基础上,决定将剧本的名字改成《人欢马叫》。至此,《人欢马叫》作为许昌的第一部现代大戏正式诞生。

被推荐进京演出

任宏恩说,1964年4月,许昌专区豫剧团携《人欢马叫》赴郑州进行汇报演出,几乎场场爆满。6月,其参加河南省现代戏汇演。经过选拔,《人欢马叫》被当时的省文化局确定为参加中南区现代戏观摩大会重点加工剧目。

1965年3月,河南省文化局在全省范围内再次筛选,确定许昌专区4个剧目的作者到河南省军区招待所加工剧本。这次,河南省共选出多台戏参加中南6省的戏曲汇演,许昌有《人欢马叫》《卖箩筐》《夫妻俩》《买牛》。7月1日,在观摩大会开幕式上,各省、各军区推出一个代表剧目参加首轮演出,河南推出的正是《人欢马叫》。

“这部戏可以说一直在改动、完善,汇演前还在改。”任宏恩说,当时,河南省委对这部戏寄予厚望,决定由河南省豫剧院和许昌专区豫剧团联合演出,并加强了演员阵容:王善朴扮演吴广兴,常香玉扮演吴大娘,魏云扮演吴广兴的女儿爱勤,任宏恩扮演刘自得。

7月2日晚,中共中央中南局第一书记陶铸观看《人欢马叫》后,兴致勃勃地到后台看望演职人员,称赞《人欢马叫》是一出好戏,“戏曲之乡出好戏”,并作了讲话。第二天,广州各报纸将陶铸的讲话发表。《人欢马叫》是一出好戏从此在广州传开。

紧接着,《南方日报》《羊城晚报》等媒体争相报道,称《人欢马叫》是来自中州平原的一曲凯歌。

1965年9月,剧组来到西安电影制片厂。经过近4个月的紧张拍摄,由孙敬导演的现代豫剧《人欢马叫》通过银幕与观众见面。

经中共中央中南局宣传部推荐,1966年年初,《人欢马叫》团队赴北京进行汇报演出,轰动京华。任宏恩等人受到党和国家领导人接见,并合影留念。