“最近,电视剧《在一起》正在热播。这部反映各行各业应对新冠疫情的电视剧得到了许多人的关注。作为一名医务工作者,我对这部电视剧有着更深刻的感受,因为我曾参与到这场没有硝烟的战争中。经历了“非典”和新冠疫情,我扎根基层、为患者解除病痛的决心更加坚定。”

讲述人:杨豪会 记者:张辉

受父影响,选择学医

我是一名刚刚跨入不惑之年的“80后”,老家在禹州市范坡镇。父亲一生行医,救治病患,受到许多人的尊重。在耳濡目染中,做一名医生的理想在我心里悄悄扎根、发芽。1999年高考后,在填报志愿时,我毫不犹豫地选了临床西医专业。当年9月,我顺利进入大连医科大学读书。

时光如梭,2002年,我完成了三年医学专科学习,留下还是回乡成了我面临的难题。对于生活了3年的美丽海滨城市大连,说不留恋是假的。然而,我又想起了当初填报志愿时下的决心:扎根基层,服务群众。于是,我毅然选择回乡工作,像父亲一样为家乡父老带去健康。

在大连当地一所医院进修一年后,2003年,我进入范坡镇卫生院当了一名临床医生,主治外科等疾病。2011年,我到山货乡卫生院工作。在实践中,我意识到自身的不足,不断学习,大量涉猎医学书籍,提高自身的医学水平。在此过程中,我领略到传统医学的魅力,对中医产生了浓厚的兴趣。2013年,我参加了河南省首届“西学中”培训班,学习了针灸等中医技艺。经过几年的学习,2018年,我开始开中药方。

服务病患,收获良多

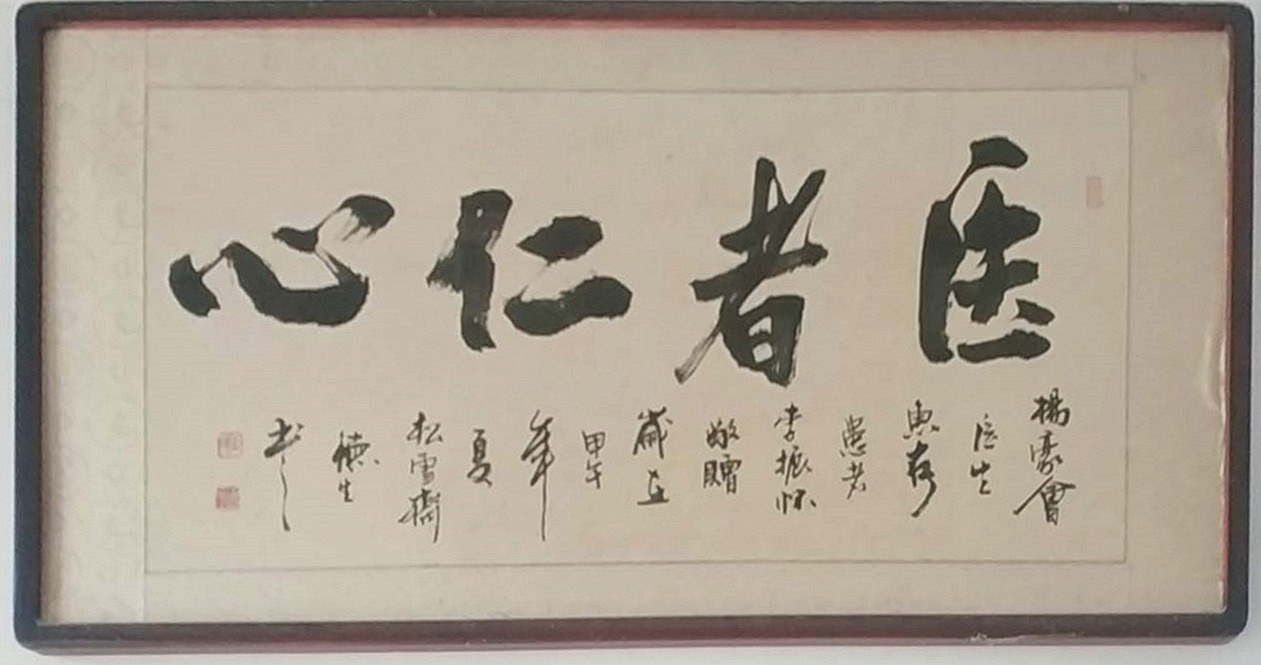

在从医的十几年里,我的收获很多,最让我动容和开心的是病人治愈后脸上的笑容。这也使我愈发热爱医生这个职业。我的办公室里悬挂有一个患者送我的匾额,上书“医者仁心”四个大字。这是6年前一个古稀老人送给我的。我一直将其视作宝贝,因为它见证着患者对我的信任。

我清晰地记得,2014年的一天,家住山货乡雷庄村的李振怀老人找到我说,他的腰疼持续了多年,想让我帮他看看。我用针灸和拔罐帮他缓解了疼痛。后来,他来的次数多了,我和他之间的关系从医患变成了朋友。

两三个月后的一天,我接到李振怀老人家属的电话,说老人中风了。由于乡卫生院条件有限,我赶紧让他的两个儿子带他到禹州市中医院做了检查,确定他得了脑梗死。出于对我的信任,他在医院进行紧急处理后,坚持回来让我治疗。

经过一段时间的治疗,他的病情逐渐稳定。

出院后不久,他将这幅字送到我的手中。我郑重其事地把它挂在了办公室的墙上,时刻提醒自己不要忘了一名医生的职责。

选择从医,一生无悔

今年年初,新冠肺炎疫情打乱了人们的正常生活。疫情就是命令,防控就是责任。作为山货乡卫生院负责人,我“第一时间”组织全院医护人员投身一线,搭起帐篷组建临时预检分诊点,成立乡卫生院志愿服务队,为已排查统计在册的武汉返乡人员提供随诊、消毒服务,并对全乡6个村开展疫情知识宣传,让群众主动做好疫情防护和居家隔离。

百治不如一防,在查阅大量资料并向老师请教后,我选定对湿疟疗效显著的“柴平汤”和“桂枝汤”做为基础方,于疫情开始之初就起锅煎药,免费给全乡武汉返乡且处于隔离期的人员发放中药代茶饮,直至隔离期满。之后,我们每天为乡机关党员干部提供中药代茶饮,增强他们的免疫力。截至目前,全乡51名武汉返乡人员无一人发热,机关工作人员无一人发热。

在我不算很长的从医生涯中,我经历了2003年的“非典”,也经历了新冠疫情,这都给我以后救治病患提供了经验和借鉴。从事医学是我一生无悔的选择,我会坚守初心,继续扎根基层,为群众解除病痛。