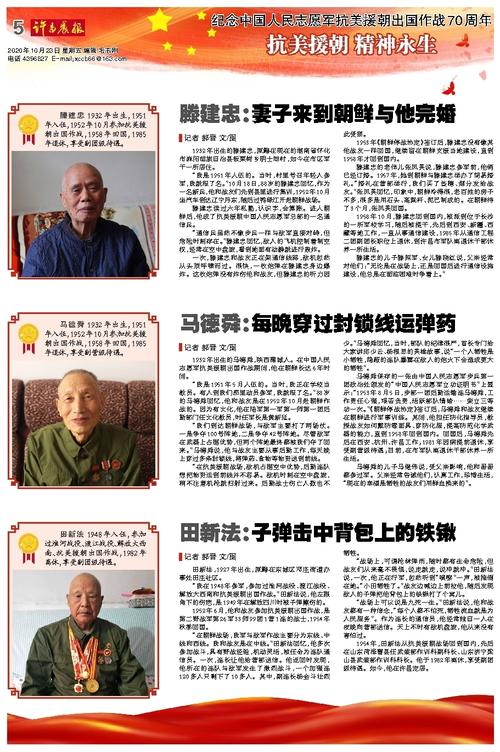

1932年出生的马德舜,陕西蒲城人。在中国人民志愿军抗美援朝出国作战期间,他在朝鲜长达6年时间。

“我是1951年5月入伍的。当时,我正在学校当教员。有人到我们那里动员参军,我就报了名。”88岁的马德舜回忆,他和战友是在1952年10月赴朝鲜作战的。因为有文化,他在陆军第一军第一师第一团后勤部门任文化教员,时任军长是黄新廷。

“我们到达朝鲜战场,与敌军主要打了两场仗。一是争夺100号阵地,二是争夺42号阵地。尽管敌军在武器上占据优势,但两个阵地最终都被我们夺了回来。”马德舜说,他与战友主要从事后勤工作,每天晚上穿过多条封锁线,将弹药、食物等物资送到前线。

“在抗美援朝战场,敌机占据空中优势,后勤连队想把物资运到前线并不容易。敌机时刻在空中盘旋,稍不注意机枪就扫射过来。后勤战士伤亡人数也不少。”马德舜回忆,当时,部队的纪律很严,首长专门给大家讲邱少云、杨根思的英雄故事,说“一个人牺牲是小牺牲,隐蔽的连队暴露在敌人的炮火下会造成更大的牺牲”。

马德舜保存的一张由中国人民志愿军步兵第一团政治处颁发的“中国人民志愿军立功证明书”上显示:“1953年8月5日,步部一团后勤运输连马德舜,工作责任心强,艰苦负责,活跃部队情绪……荣立三等功一次。”《朝鲜停战协定》签订后,马德舜和战友继续在朝鲜进行军事训练。其间,他担任防化指导员,教授战友如何戴防毒面具、穿防化服,提高防范化学武器的能力,直到1958年回到国内。回国后,马德舜先后在西安、杭州、许昌工作;1981年因病提前退休,享受副营级待遇;目前,在市军队离退休干部休养一所生活。

马德舜的儿子马继伟说,受父亲影响,他和哥哥都参过军。父亲经常告诫他们,认真工作,珍惜生活,“现在的幸福是牺牲的战友们用鲜血换来的”。