□ 记者 王利辉 李炎

12月13日,第三届南丁文学奖颁奖典礼在郑州举行,李佩甫凭借倾10年心血打磨的长篇小说《河洛图》获得这一大奖。

南丁文学奖以已故作家、河南文学领军人物南丁的名字命名,表彰最近一年中创作出优秀文学作品的在豫或豫籍作家,是“文学豫军”叫响全国、颇具含金量的奖项之一。

聚光灯下,年近七旬、头发斑白的李佩甫先生走上领奖台,对着南丁先生的铜像哽咽着说出了一段话:“站在这里,望着老师的遗像还是有些恍惚。当年老师在的时候,领着我们参加各种各样的文学活动。只要老师坐在那里,我们就很坦然、很放肆、很自如;后来老师走了,我们再参加活动的时候,扬着一头白发很不安、很拘谨,突然就觉得后面没有人坐镇了……”

颁奖现场,李佩甫表示,将10万元奖金全部捐出,用于出版《南丁纪念文集》和奖励获得本届南丁文学奖提名奖的作家。

《河洛图》描写了在河洛文化孕育下,以康秀才、周亭兰、康悔文为中心的三代人,由“耕读人家”走向“中原财神”的创业史,生动刻画了在大是大非面前忠于国家、在恩怨情仇面前宽容待人的一代豫商的形象,显示出作者李佩甫不懈的社会关怀、思想探索和艺术坚守。

南丁文学奖评委会的授奖词是:“李佩甫的创作与中国新时期文学一同起步。他持续对中原乡土进行书写,坚持以理想光芒照耀下的批判精神来透析社会、透析人性,不断寻找适合自己的表达方式,通过多线并进的结构,湿润、诗意而又蕴含意味、富有力量的语言,表达对社会的深刻理解,绘就了中原农民的生存史、进城者的精神史、‘背着土地行走’的知识分子的心灵史,涵盖近70年时代变迁中社会生活的方方面面,体现出一个专业写作者应有的责任感和担当精神。”

1953年出生的李佩甫,“生于斯,长于斯”,是地地道道的许昌人。

2015年,这位许昌籍作家继作品《羊的门》《城的灯》之后,凭借“平原三部曲”的收官之作《生命册》,夺得中国长篇小说最高奖项茅盾文学奖,摘下了河南文坛企盼已久的这块“金牌”。

在接受记者专访时,李佩甫说:“我的作品中,许多故事的源泉在许昌,许多情节的内容在许昌,有着强烈的许昌乡土气息。无论走到哪里,我的根都在许昌,我是许昌这片土壤培养的作家。”

“许昌城市建设变化之大,让我这个‘游子’格外欣喜。”李佩甫至今仍然记得童年的木桥和泥泞的小路。而今,“水韵莲城、城河泛舟”,他为家乡的变化“点赞”。

“因为有曹魏文化底蕴,许昌这个城市是一个有尊严的城市。”李佩甫说,在许昌文化中,有着“魏都”文化的精神血脉,有着自强不息、拼搏进取的精神内涵。祝福父老乡亲越来越好,祝福家乡的文化事业红红火火、经济社会发展蒸蒸日上。

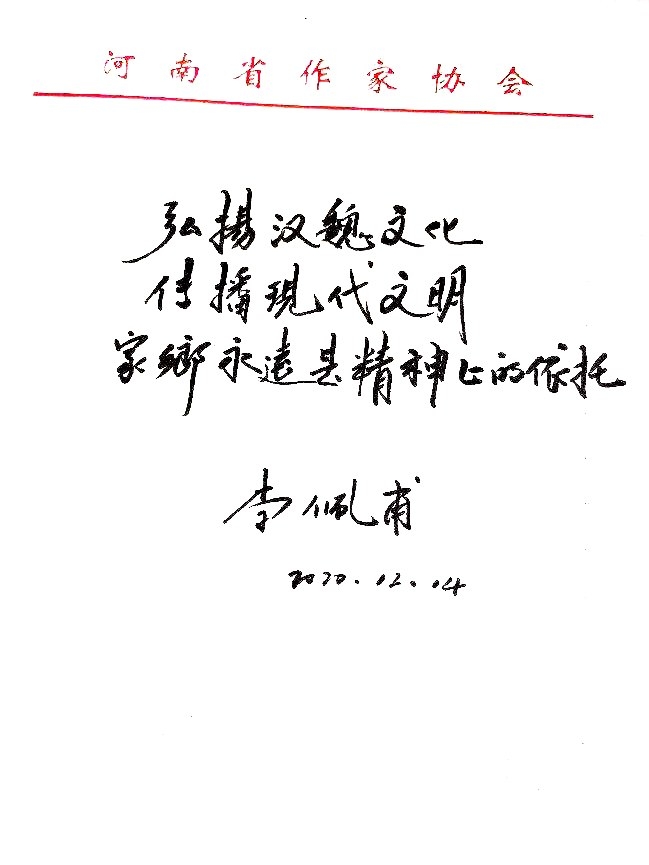

李佩甫在接受本报记者专访时,欣然为许昌广大读者题词:“弘扬汉魏文化,传播现代文明,家乡永远是精神上的依托。”