□ 记者 张辉

过了这个冬天,在市区某广告公司工作的市民李晓辉就将迈入35岁。他内心的担忧愈发滋长,担心自己会不会失去这份工作,“广告行业从业者基本都是年轻人,我们公司除了几个高管外,其余员工没有人超过35岁”。

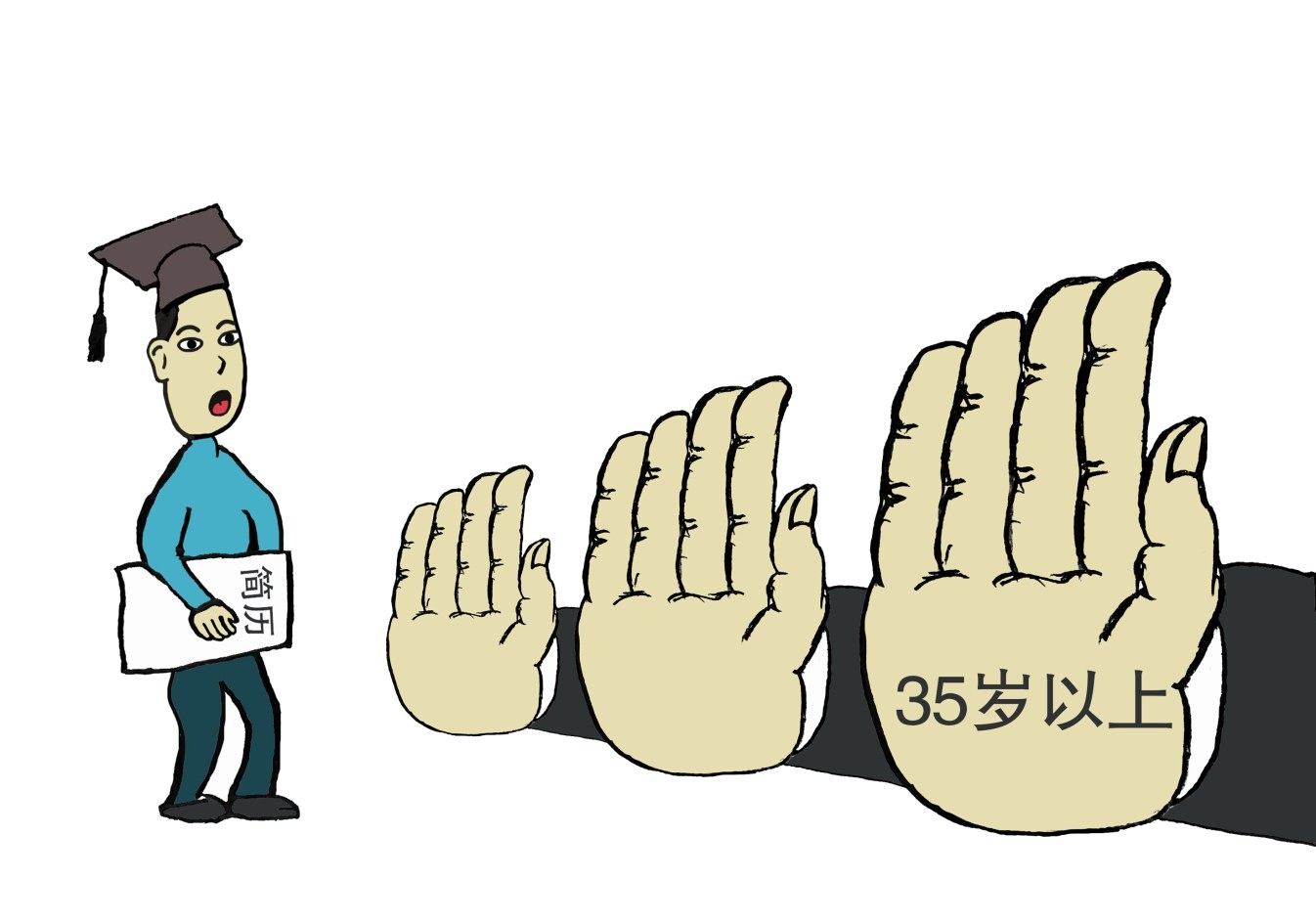

在就业市场上,像李晓辉一样有类似担忧的人不在少数。不知从何时起,“35岁”成为许多职场人的一道坎儿,甚至有人调侃“35岁等于退休”。不过,随着老龄化进程的加快,这种现象也在减少。那么,职场人如何面对“35岁门槛”,企业面对年轻劳动力的减少在招聘方面会做出哪些调整?记者对此进行了采访。

“35岁门槛”带来了困惑

最近几天,33岁的市民毛丽丽有些郁闷。再有一个月,她的小女儿就将满三岁,本打算重返职场的她在网上浏览了多份招聘简章后发现,许多单位对求职者年龄有要求,有些要求在30岁以下,大多要求在35岁以下。

“我现在的年龄虽然没到35岁,但也根本不占优势。”毛丽丽说,“没生二胎前我从事的是文员工作,技术含量低,容易被替代,或许当初应该从事技术岗位,可现在转行,客观条件也不允许。”

毛丽丽最终决定租门面房开个服装店。“招聘方应把求职者的经验和能力作为重点来考察,而不应该仅凭年龄来衡量一个人的体力、精力甚至能力,这对于35岁以上的求职者很不公平。”毛丽丽说,招聘方把年龄定在35岁以下,难道35岁及以上的人就该直接退休吗?

智联招聘发布《2019职场人年中盘点报告》显示,58.5%的职场人都感受到了中年危机。其中,“70后”是主要波及人群,有中年危机感受的人占据了89.8%;81.6%的“80后”也表示遭遇到了中年危机。调查还显示,12.2%的白领认为35岁之后有失业风险。为此,近30%的职场人期望在35岁后做到单位管理层,由此可见,35岁焦虑现象普遍存在。

“35岁门槛”现象或被打破

“刚大学毕业时,觉得父母那代人一辈子就做一份工作的生活特别无聊,总想到外面闯一闯。但到了35岁,就期待一份稳定的工作,感觉安稳的生活也挺好。”李晓辉说,因为许多用人单位招聘考试都有“年龄在35岁以下”这条要求,他的家人一直劝他在35岁之前考公务员。“我也在努力,希望能搭上35岁之前的末班车。”

针对35岁的年龄限制,有专家认为,这种现象的存在是因为我国在很长一段时间内处于人口红利时期,年轻劳动力数量较为充足,很多用人单位倾向于使用体能和精力都较有优势的年轻人。但如今,随着老龄化时代的到来及延迟退休等政策的不断推进,这种现象有可能被打破。

“我们招聘员工的年龄要求在40岁以下。”许昌德通振动搅拌有限公司人力资源部经理李丽君说,他们公司急需电焊工、激光切割机操作工、数控折弯机操作工、喷砂抛丸工、电工、喷漆工等工种的工人,目前招聘结果并不理想。“现在招聘到合适的人员较为困难,所以,我们把年龄设置为40岁以下。”

突破年龄限制需要各方努力

不可否认,“35岁门槛”现象的确存在,但智联招聘所做的《2019企业劳动力老龄化趋势调研报告》显示,老员工从事技术、研发岗位在单位中比重高达42.9%。这从一个侧面表明,年龄与能力、经验相比,并不占据主导位置。

事实上,我国劳动力的整体年龄早已迈过“35岁门槛”。根据中央财经大学人力资本与劳动经济研究中心发布的《中国人力资本报告 2020》,1985年到2018年间,中国劳动力人口的平均年龄从32.23岁上升到38.39岁,其中城镇38.37岁,农村38.42岁。

“职业规划十分重要,从踏入职场开始,我们就应对职业做好规划,争取在35岁以前掌握一技之长和一定的资源,这既包括工作能力,也包括人脉等。”8年前从一家高校辞职创业的周华平建议,在35岁之前,应该在职业上不断调适职业定位,真正找到适合自己的职业方向,35岁后就会具备丰富的工作经验和技能,这样就不用担心成为被淘汰的对象。“同时,政府部门也应落实相关法律政策,保障不同年龄阶段求职者的权益,社会各界也应为营造公平、平等的就业环境而努力。“