核心提示

外国人习惯把中国传统武术称为“功夫”。这个称呼是如何而来的呢?有人会说“功夫”二字源于李小龙,其实并非如此。

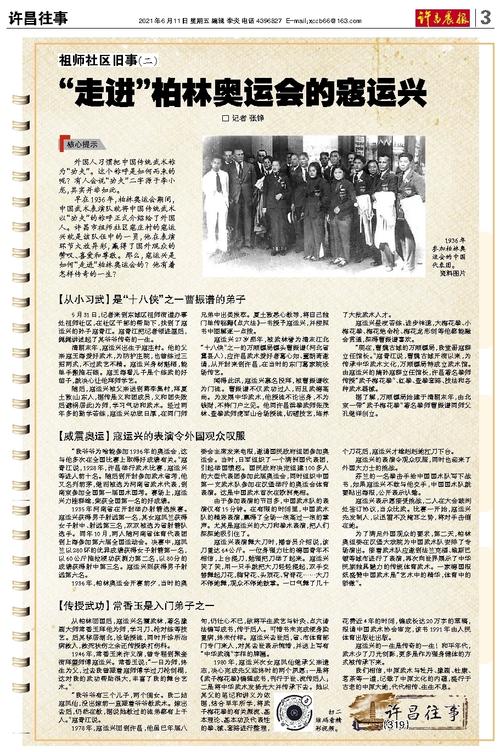

早在1936年,柏林奥运会期间,中国武术表演队就将中国传统武术以“功夫”的称呼正式介绍给了外国人。许昌市祖师社区寇庄村的寇运兴就是该队伍中的一员,他在表演环节大放异彩,赢得了国外观众的赞叹、喜爱和尊敬。那么,寇运兴是如何“走进”柏林奥运会的?他有着怎样传奇的一生?

【从小习武】 是“十八侠”之一曹振谱的弟子

5月31日,记者来到东城区祖师街道办事处祖师社区,在社区干部的帮助下,找到了寇运兴的孙子寇青江。寇青江把记者领进屋后,娓娓讲述起了其爷爷传奇的一生。

清朝末年,寇运兴出生于寇庄村。他的父亲寇玉海爱好武术,为防护庄院,也曾练过三招两式,不过武艺不精。寇运兴身材魁梧,能单手搬推石磙。寇玉海看儿子是个练武的好苗子,就决心让他拜师学艺。

随后,寇运兴被父亲送到蒋李集村,拜夏土敦(山东人,据传是义和团成员,义和团失败后避祸居此)为师,学习气功和武术。经过两年多的勤学苦练,寇运兴功底日厚,在同门师兄弟中出类拔萃。夏土敦悉心教导,将自己独门单传秘籍《点穴法》一书授予寇运兴,并按照书中图解逐一点拨。

寇运兴27岁那年,被武林誉为清末江北“十八侠”之一的万顺镖局镖头曹振谱(河北省冀县人),应许昌武术爱好者葛心如、董朗斋邀请,从开封来到许昌,在当时的东门葛家院设场传艺。

闻得此讯,寇运兴慕名投拜,被曹振谱收为门徒。曹振谱不仅武功过人,而且武德高尚。为发展中华武术,他授徒不论出身,不为钱财,不持门户之见。他同许昌洪拳武师张茂林、查拳武师虎军山合场授徒,切磋技艺,培养了大批武术人才。

寇运兴昼夜苦练、进步神速,大梅花拳、小梅花拳、梅花绝命枪、梅花龙形剑等他都能融会贯通,深得曹振谱喜欢。

“现在,曹魏古城的万顺镖局,我堂哥寇群立任馆长。”寇青江说,曹魏古城开街以来,为传承中华武术文化,万顺镖局特成立武术馆。由寇运兴的嫡孙寇群立任馆长,许昌著名拳师传授“武子梅花拳”、红拳、查拳套路、技法和各种武术器械。

据了解,万顺镖局始建于清朝末年,由北京一带“武子梅花拳”著名拳师曹振谱同师父孔继祥创立。

【威震奥运】 寇运兴的表演令外国观众叹服

“我爷爷为啥能参加1936年的奥运会,这与他多次在全国比赛上取得好成绩有关。”寇青江说,1928年,许昌举行武术比赛,寇运兴等进入前十名。随后到开封参加武术省考,他又名列前茅,继而被选为河南省武术代表,到南京参加全国第一届国术国考。赛场上,寇运兴力挫群雄,荣获全国第一名的好成绩。

1935年河南省在开封举办射箭选拔赛。寇运兴获得男子射远第一名,其女寇凤兰获得女子射中、射远第三名,双双被选为省射箭队选手。同年10月,两人随河南省体育代表团到上海参加第六届全国运动会。决赛中,寇凤兰以280环的优异成绩获得女子射箭第一名,以60公斤推拉硬功获测力第二名,以80分的成绩获得射中第三名。寇运兴则获得男子射远第六名。

1936年,柏林奥运会开赛前夕,当时的奥委会主席发来电报,邀请国民政府组团参加奥运会。当时,日军组织了一个满洲国代表团,引起举国愤怒。国民政府决定组建100多人的大型代表团参加此届奥运会,同时组织中国第一支武术队参加在汉堡举行的奥运会体育表演。这是中国武术首次在欧洲亮相。

由于参加表演的节目多,中国武术队的表演仅有15分钟。在有限的时间里,中国武术队的精彩表演,赢得了全场一浪高过一浪的掌声。尤其是寇运兴的大刀和拳术表演,把人们深深地吸引住了。

寇运兴表演舞大刀时,播音员介绍说,该刀重达64公斤。一位身强力壮的德国青年不相信,上台提刀,勉强把刀举了起来。寇运兴笑了笑,用一只手就把大刀轻轻提起,双手交替舞起刀花,胸背花、头顶花、背脊花……大刀不停地舞,观众不停地鼓掌。一口气舞了几十个刀花后,寇运兴才雄赳赳地扛刀下台。

寇运兴的表演令观众叹服,同时也迎来了外国大力士的挑战。

芬兰的一名拳击手给中国国术队写下战书,如果寇运兴不敢与他交手,中国国术队就要贴出海报,公开表示认输。

寇运兴表示愿接受挑战,二人在大会裁判处签订协议,当众比武。比赛一开始,寇运兴先发制人,以迅雷不及掩耳之势,将对手击倒在地。

为了满足外国观众的要求,第二天,柏林奥组委在汉堡大戏院为中国武术队安排了专场演出。接着武术队应邀到法兰克福、维斯巴顿等城市进行了表演,再次向世界展示了中华民族独具魅力的传统体育武术。一家德国报纸盛赞中国武术是“艺术中的精华,体育中的骄傲”。

【传授武功】 常香玉是入门弟子之一

从柏林回国后,寇运兴名震武林,著名豫剧大师常香玉拜他为师,学习刀、枪对练等技艺。后其移居湖北,设场授徒,同时开诊所治病救人,救死扶伤之余还传授跌打伤科。

1946年,常香玉来许义演,曾专程到聚奎街拜望师傅寇运兴。常香玉说:“一日为师,终生为父,过去我曾跟着寇师傅学过刀枪剑棍,这对我的武功帮助很大,丰富了我的舞台艺术。”

“我爷爷有三个儿子,两个闺女。我二姑寇凤仙,没出嫁前一直跟着爷爷教武术。嫁出去后,仍然在教,据说她教过的徒弟都有上千人。”寇青江说。

1978年,寇运兴回到许昌,他虽已年届八旬,仍壮心不已,欲将平生武艺与针灸、点穴诸法编写成书,传于后人。可惜书未完成便身染重病,终未付梓。寇运兴去世后,省、市体育部门专门来人,对其去世表示惋惜,并送上写有“中华武魂”字样的牌匾。

1980年,寇运兴次女寇凤仙继承父亲遗志,决心完成先父临终时的两个夙愿:一是将《武子梅花拳》编辑成书,刊行于世、流传后人;二是将中华武术发扬光大并传承下去。她以其父的笔记和讲义为依据,结合早年所学,将武子梅花拳的有关源流、基本理论、基本功及代表性的拳、械、套路进行整理,花费近4年的时间,编成长达20万字的草稿,报请中国武术协会审定,该书1991年由人民体育出版社出版。

寇运兴的一生是传奇的一生!和平年代,武术少了刀光剑影,更多是作为强身健体的方式被传承下来。

我们相信,中原武术与牡丹、豫剧、杜康、茗茶等一道,记载了中原文化的内蕴,盛行于古老的中原大地,代代相传、生生不息。