许昌是汉魏文化的发祥地,三绝碑是汉魏历史交替的见证。

这不仅是因它记载了公元220年冬汉魏交替的历史事实而闻名,更因其精绝的书法艺术而享誉海内外。

8月1日,在许昌博物馆的展厅内,三绝碑的拓片,引来不少游客驻足观看。那么,三绝碑都记录了哪些历史事实?三绝碑又“绝”在哪里?

此三绝碑是《受禅表》和《公卿将军上尊号奏》两通石碑的通称

8月1日上午,在许昌博物馆二楼,许昌博物馆保管部主任陈文利告诉记者,三绝碑是《受禅表》和《公卿将军上尊号奏》两通石碑的通称。也就是说,三绝碑其实是两块石碑。

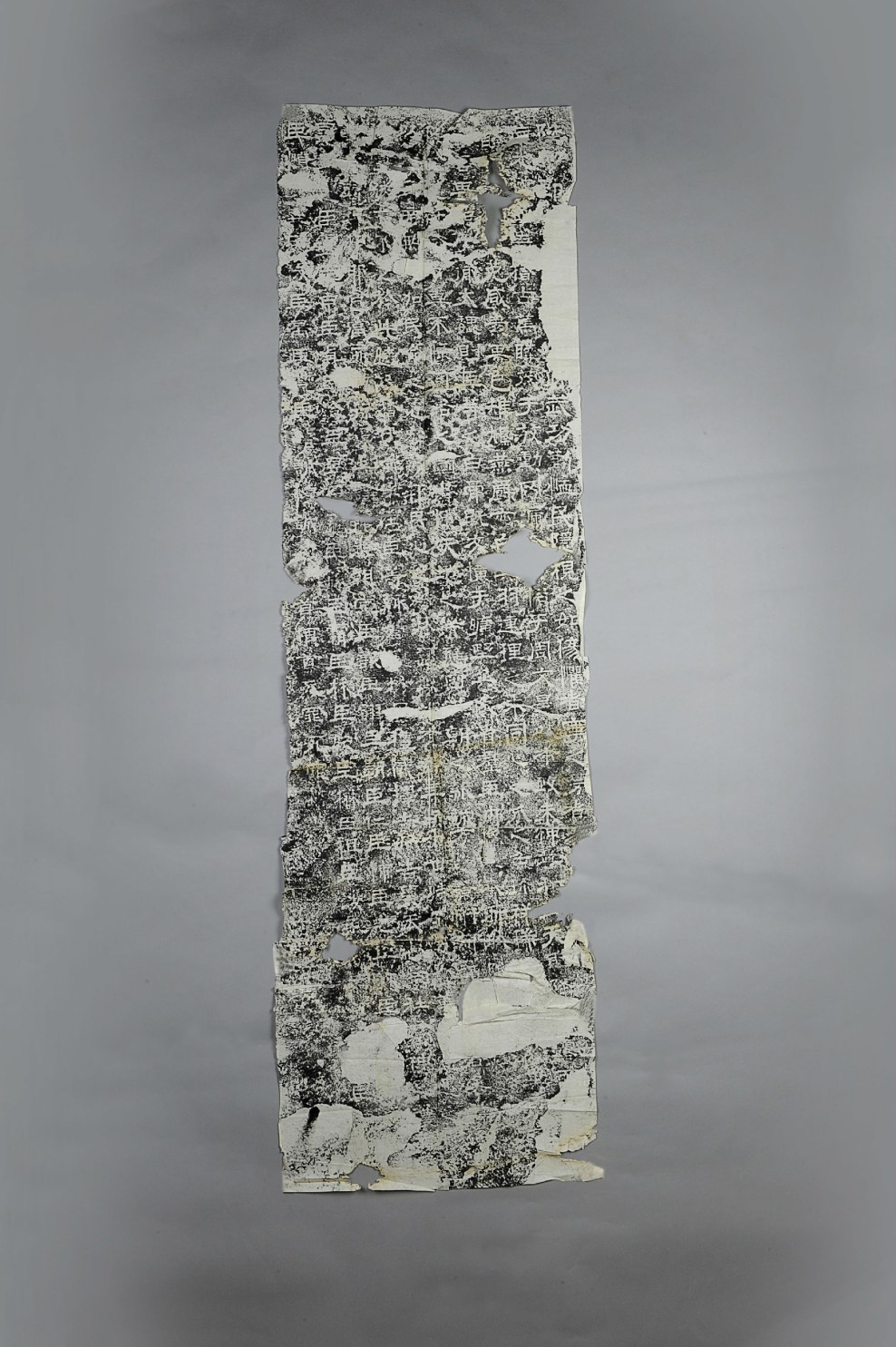

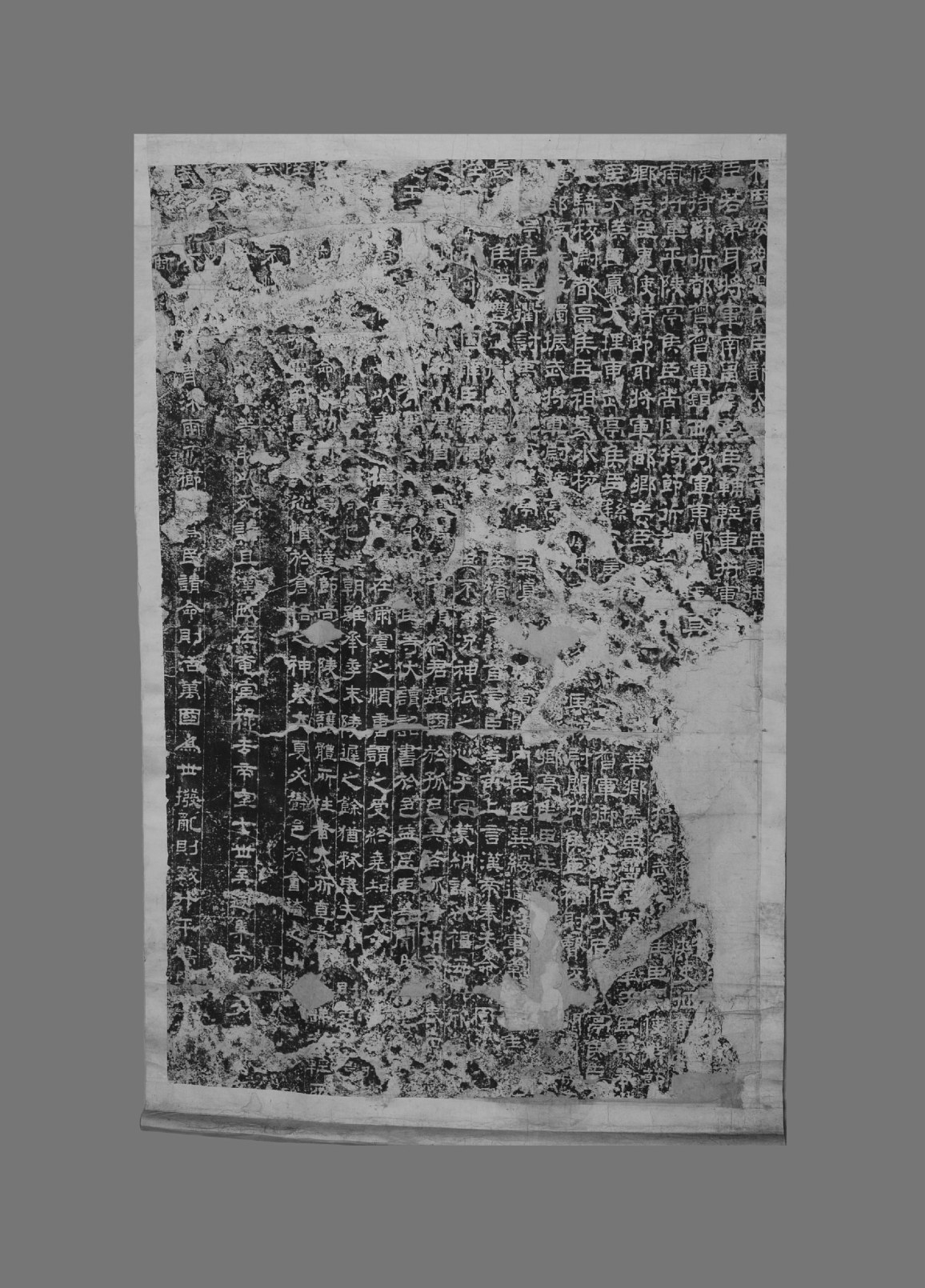

据了解《受禅表》碑,高3.22米,宽1.02米,厚0.28米,圭形,上有碑穿,碑额题篆书阳文“受禅表”三个字,碑文22行,每行49字,隶书阴镌。《公卿将军上尊号奏》碑高3.22米,宽1.02米,厚0.32米,圭形,上有碑穿,碑额篆书阴刻“公卿将军上尊号奏”八个字。

我国的碑石中,有一种碑文的文章、书法和雕刻技巧都很精绝的石碑,人们称它们为三绝碑,这种碑石,大致可分为三种:一是大多数为碑文、书法、刻工精妙绝伦,又能汇于一碑者;其二为文章、书法及文章所述之人的德政功绩杰出者又能汇于一体的;其三为文章、书法及镌刻之石奇特。

“中国自古至今之书法碑刻可谓林林总总,然而,能称得上‘三绝’或‘四绝’的碑刻却不多。”陈文利说,目前能称为中国十大三绝碑的有湖南省郴州市《苏仙岭三绝碑》(秦观词、苏轼跋、米芾书)、四川成都的《蜀丞相诸葛武侯祠堂碑》(裴度文、柳公权之兄柳公绰书、鲁建刻)等,记录汉魏政权交替的《受禅表》和《公卿将军上尊号奏》石碑,也因撰文绝、书法绝、镌刻绝,名列中国十大三绝碑之列。

记录了汉魏政权的交替

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。

三国时风云际会,如今已成历史任人评说。

陈文利告诉记者,《受禅表》碑内容首先阐明禅让乃自古之美德,接着颂扬曹丕“齐光日月,材兼三级”,有“尧舜之姿”“伯禹之劳”“殷汤之略”“周武之明”。在公卿将军固请下,他“回师千虑,至于再,至于三”才在繁阳(今繁城镇)筑灵坛举行受禅大典。

《公卿将军上尊号奏》内容为魏文武大臣奏请曹丕代汉称帝事。奏章称:“汉帝奉天命以固禅,群臣敬天命以固请。”汉献帝让位曹丕代汉乃天命所归。奏章前后均列公侯臣等46人职名。

“碑文记录了建安二十五年冬十月,也就是公元220年,魏王曹丕接受汉献帝的禅让,代汉立魏。”陈文利说,曹丕代汉称帝是我国封建社会唯一一次不发生战争和流血,和平过渡式的政权变更。

史载,建安二十五年(东汉延康元年)冬十月,大臣们提出:“魏王布德四方,万国归服,人臣所向,魏当代汉。”汉献帝知大势所趋,即宣告群臣,愿将天下禅位于魏王。曹丕遂令在繁阳(今繁城)筑受禅台。曹丕在此接受汉献帝的禅让,代汉立魏,谓“魏文帝”。从此开始了我国历史上的魏、蜀、吴三国时代。

汉代的繁阳亭,北邻颍河古道,是南北交通要道水旱码头,交通方便。曹丕利用司马懿在这里驻扎的14万部队,筑一大台,以备受禅盛典之用。

此台为夯实结构,筑起后占地面积约8700平方米。按品级为三级台,每级27层台阶,三级共81层台阶通顶端。当时台顶靠北部有宫殿式建筑,楼阁石栏气势磅礴,威武壮观。

汉献帝受禅大典的盛况,裴松之引《献帝传》注云:“魏王登坛受禅,公卿、列侯、诸将。匈奴单于、四夷朝者数万人陪位。”可见其隆重。

现今的受禅台仅乡间一土台,除了路旁的牌子,谁能遥想到这是当年魏王曹丕接受汉献帝的禅让、登基称帝之地?

梁鹄书、钟繇刻,代表了当时书法艺术的最高水平

两块碑字体为隶书,字体方正,遒劲有力,洒脱飘逸,是我国书法艺术的珍贵遗产,历代书法家、书法理论家对两块碑多有评价。

东晋的王羲之,唐代的颜真卿、刘禹锡等。宋代的欧阳修还多次来此临摹,并撰文纪念。

据了解,两碑均系王朗文、梁鹄书、钟繇镌字。所谓“三绝”,一曰文表绝,由司空王朗撰文。从尧舜禅德,史有前列,到魏王德高望重,远近臣服;由汉室气数已尽,理当代汉,到献帝主动让贤,曹丕谦逊再三,文辞宛转巧妙,论述深刻有力,气势磅礴,层次井然严密,而且语言简洁流畅,详略得宜,不枝不蔓,无懈可击,可以说是添一字则余,去一字则损。

二曰书法绝,由尚书梁鹄书丹,两碑并称,同出一手,字体均甚方正,渐开唐隶之门,笔法遒劲,实为我国书法宝库中的珍品,也是研究隶书发展的重要资料。

三曰镌刻绝,由侍中钟繇刻字。钟繇和梁鹄一样,同为东汉著名书法家,他精于汉隶八分之妙,形成由隶入楷的新貌,因此被后人称为“楷书鼻祖”,史书称他“秦汉以来,一人而已”。由他镌字,更是锦上添花。以受禅表为例,全篇899字,字字一格,毫厘不差,中规中矩,相互映衬,韵趣无限。

两碑的隶书,结体谨严,笔力刚健,字体方正,中规中矩,这正是汉末隶书的风格。隶书是适应人们书写的简捷才从篆书转化而来,但仍带有篆书痕迹,到东汉中叶,点画波尾显明,才脱尽篆意,成为纯粹的汉隶,汉末更趋方正,魏晋则更加平板刻画,结体端方,失去汉隶神韵,向楷书过渡。

许昌是汉魏文化的发祥地,三绝碑不仅因记载了公元220年冬汉魏交接的历史事实而闻名遐迩,更因精绝的书法艺术而享誉海内外。南朝文学家兼书法家庾肩吾在《书品》中评论两碑时说:“天然第一,功夫次之,妙尽许昌之笔,穷极邺下之牍。”

唐代刘禹锡在《玉堂嘉话》中说:“魏受禅碑,王郎文,梁鹄书,钟繇刻字,谓之三绝。”清末康有为称其“书家之盛,莫如季汉……于时卫敬侯出,古文实与邯郸齐名,笔迹精熟。今受禅表遗笔独存,鸱视虎顾,雄伟冠时”。

三绝碑不仅代表了当时许昌乃至中国书法艺术的最高水平,并且对于研究当时的社会、政治、文化等具有重要的参考价值。