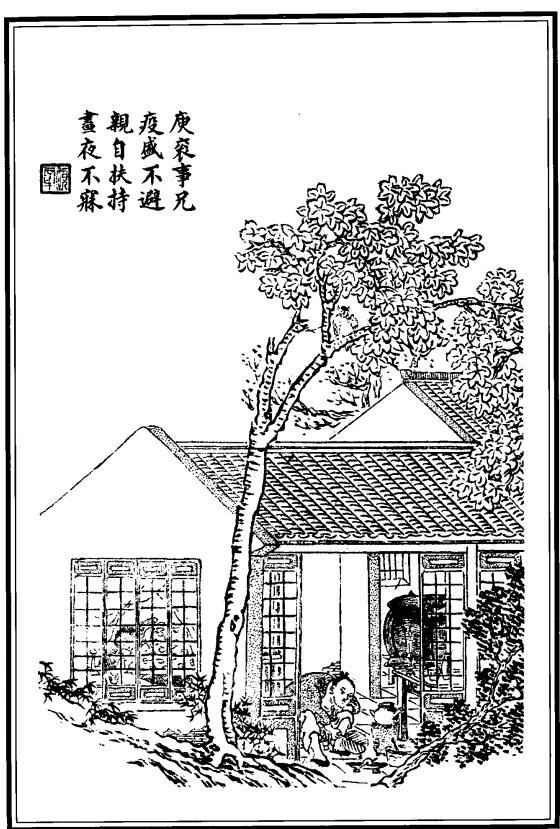

西晋咸宁年间,颍川郡发生了一场大瘟疫。

鄢陵人庾衮的大哥、二哥相继死去,三哥庾毗又染上疾病,危在旦夕。一家人惶恐不已,商议着要逃避。别的人家早跑了。

人们重感情,但是更怕死。庾衮却坚持留下照顾三哥,家人们越劝止,他态度越坚决,抛出这样一句话:“衮性不畏病!”

这句话有两种解释:一、他胆子大,不怕死。二、他身体好,抵抗力强。

庾衮留在疫区,对三哥不离不弃。寂寞的时候,他会来到大哥、二哥的棺材前,表达思念之情。

半年左右,疫情消亡。回家的人看到,庾毗恢复健康。庾衮性不畏疾,看似更加强壮。

人们称赞道:这孩子太令人惊异!大变之后,才能看清一个人的品格;大疫之后,才知道有人不怕传染。

按现在的观点来看,庾衮免疫力强大,即便感染了病毒,也是个无症状感染者。

“疫不弃亲”的行为温暖人心。后世疫情中,不乏践行“庾衮精神”的勇者,但不一定有他的好身体、好运气。

亲情之上,还有什么能让人迎着疫情逆行?

北宋名相韩琦曾为他的门生、许州观察推官曾炳撰写墓志,赞许其“力仁而济物”的精神。

皇祐年间,许州大旱,百姓面临着饥饿和瘟疫的双重威胁。

为了请求支援,曾炳跑到京城相府反映情况。工作很见效,等他回到许州,赈粮已经到达。

此时,聚集在城墙之下的饥民有数万人。曾炳每天巡视现场,发放粮食,救治病人。

勤勉的他不幸染疫,一病不起,正当人生盛年。

满怀仁爱之心,反而罹临灾难。韩琦叹道:兹天道之难知,而世人之共悲。

难以掌控病毒,何谈掌控天道?悲伤感怀,人道而已。

稍晚于曾炳的田昼家住阳翟(禹州),是个大名士。

朋友邹浩因谏阻哲宗皇宗遭贬谪,路过许昌时与田昼相见。想到前途尽毁又命在旦夕,邹浩直抹眼泪。

士人所要超越的,何止生死?对生命意义的追求中,人们方能找到与瘟疫对抗的力量。 基于情感与责任的逆行,或许才是消除瘟疫的最终方案。

田昼厉声道:“难道只有岭南海外才会丧命?假如你仍然安居京城,遇到一场寒疾,五天不出汗,一样会死掉。士人所要超越的,何止生死!”

后来,田昼到淮阳做官,遇到瘟疫流行。他每天带着医生,挨家挨户走访,查看病情,发放药品。

有一天,他偶感不适,很快就死去了。

田昼猝死,可能是染上了瘟疫,也可能是因连日劳累,引发了其他疾病。

他牺牲在抗疫第一线,值得感念。

有人说,看到他骑马升天,得道封神了。

人们当然知道,如果神仙有灵,这样的人,怎么会在这样的时刻死去。

士人所要超越的,何止生死?对生命意义的追求中,人们方能找到与瘟疫对抗的力量。

基于情感与责任的逆行,或许才是消除瘟疫的最终方案。

犯太岁 想象中的疫情溯源

瘟疫,取人性命于无形,古人难探究竟。明代吴有性《瘟疫论》一书积疫学之大成,在瘟疫溯源问题上仍是一头雾水:

“大瘟疫之为病,非风非寒,非暑非湿,乃天地间别有一种异气所感。其传有九,此治疫紧要关节。奈何自古迄今,未有发明者。”

既然这种“异气”看不到摸不着,归为神秘力量就不用费脑筋了。

太岁星每十二个月运行一次,人格化后,被称为岁君。传说太岁能祛除邪魅,奖善罚恶,掌理人间祸福。但凡有婚丧嫁娶、破土动工、建筑搬迁等事,必须先向岁君致敬,选个黄道吉日。否则,便会冲犯太岁,带来莫名的灾祸。

汉代,颍川郡曾活跃着一位奇人,身上生出绿毛的刘根。

当时的颍川太守姓高,到任后流年不利,碰上大瘟疫。老百姓死者过半,高府人口也悉数不起。

病急乱投医。高太守派人向刘根请教“破疫法术”。

刘根道:在祭祀太岁的地方掘地三尺,灌满沙子,再用酒浇足洇透。

太守依言而行,太岁神大概喝高兴了,放过颍川百姓。病人恢复健康,瘟疫无影无踪。

不知道经过什么样的过程,人们在凡间为太岁找到了副本——一种深埋地下,肉乎乎的怪物。

无论有意还是无意,一旦在太岁头上动土冒犯尊神,便不得了。

唐代山东即墨县有个叫王丰的,兄弟三人不信方术之学,在太岁方位上挖坑,见到一个大肉块,有斗大,还会动。

三人这才知道害怕,连忙填坑,太岁竟从坑里跑了出来,一晚上不断生长,塞满了整个院子。

没几天,王丰一家都染上怪病,只有一个女子活了下来。

金代大诗人元好问记录了同样的故事。

许州人何信叔有一天见到院子里发出奇怪的亮光。他断定地下有宝物,率领仆从挖地丈余,得到一个盆子大的肉块儿。

家人大骇,让他赶紧埋了。

不久,信叔染病而亡,全家十几口人相继死去。

博学的人说:这不是什么宝物,叫作太岁。太岁在地下待得久了,想到人间干点儿坏事,就会发光。

对于这种被称为太岁的奇怪的肉团,科学家曾经做了研究。认为是一种特殊的菌类,没有特定形状,生命力极强。它分泌出的毒物或者是伴生的病毒,会污染环境并导致疾病。

如此说来,在太岁头上动土,或许真会招来灾难。

刘根的饫酒驱疫术又该如何理解?

他所谓的仙术,大都是无稽之谈。酒精确实能消毒,但在汉代抗疫中有没有发挥作用呢?不好说。