□ 本报记者 黄增瑞 通讯员 吴艳丽 刘怿娴

核心提示

设置在许昌博物馆二楼大厅中央的石辟邪,被誉为许昌博物馆的镇馆之宝之一。它作为镇墓兽的一种,是陈设在墓葬两侧的石兽。另外一个在许昌博物馆收藏的人面独角镇墓兽则是随葬品。那么,古人为何要在墓葬中放置镇墓兽?这件人面独角镇墓兽是不是用来恐吓盗墓者的?

本期《人文许昌》,我们就来了解下这件藏品。

1.镇墓兽多做工精细,具有观赏价值

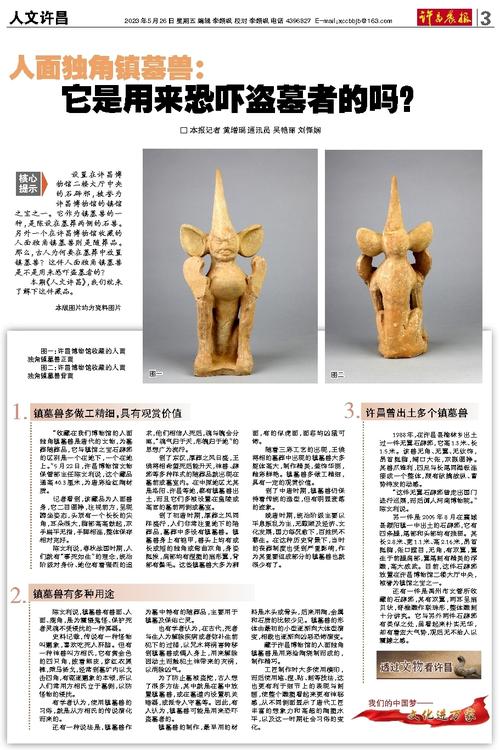

“收藏在我们博物馆的人面独角镇墓兽是唐代的文物,为墓葬随葬品,它与镇馆之宝石辟邪的区别是一个在地下,一个在地上。”5月22日,许昌博物馆文物保管部主任陈文利说,这个藏品通高40.3厘米,为唐彩绘红陶材质。

记者看到,该藏品为人面兽身,它二目圆睁,注视前方,呈现蹲坐姿态,头顶有一个长长的尖角,耳朵很大,胸部高高鼓起,双手扁平无指,手脚相连,整体保存相对完好。

陈文利说,春秋战国时期,人们就有“事死如生”的理念,统治阶级对身份、地位有着强烈的追求,他们相信人死后,魂与魄会分离,“魂气归于天,形魄归于地”的思想广为流行。

到了东汉,厚葬之风日盛,王侯将相希望死后能升天,神兽、辟邪等多种样式的随葬品就出现在墓前或墓室内。在中原地区尤其是洛阳、许昌等地,都有镇墓兽出土,而且它们多被设置在皇陵或高官的墓前两侧或墓室。

到了初唐时期,厚葬之风同样盛行,人们非常注重地下的陪葬品,墓葬中多设有镇墓兽。镇墓兽身上有铠甲,兽头上均有或长或短的独角或弯曲双角,身姿挺拔,肩部均有捏塑的扇形翼,背部有鬃毛。这些镇墓兽大多为狮面,有的似虎面,面容均凶猛可怖。

随着三彩工艺的出现,王侯将相的墓葬中出现的镇墓兽大多躯体高大,制作精美,装饰华丽,釉彩鲜艳。镇墓兽多做工精细,具有一定的观赏价值。

到了中唐时期,镇墓兽仍保持着传统的造型,但有明显衰落的迹象。

晚唐时期,统治阶级主要以平息叛乱为主,无暇顾及经济、文化发展,国力每况愈下,百姓民不聊生。在这种历史背景下,当时的丧葬制度也受到严重影响,作为其重要组成部分的镇墓兽也就很少有了。

2.镇墓兽有多种用途

陈文利说,镇墓兽有兽面、人面、鹿角,是为震慑鬼怪、保护死者灵魂不受侵扰的一种冥器。

史料记载,传说有一种怪物叫魍象,喜欢吃死人肝脑。但有一种神兽叫方相氏,它有黄金色的四只角,披着熊皮,穿红衣黑裤,乘马扬戈,经常到墓圹内以戈击四角,有驱逐魍象的本领,所以人们常用方相氏立于墓侧,以防怪物的侵扰。

有学者认为,使用镇墓兽的习俗,就是从方相氏的传说演化而来的。

还有一种说法是,镇墓兽作为墓中特有的随葬品,主要用于镇墓及保佑亡灵。

也有学者认为,在古代,死者与生人为解除疾病或者弥补生前犯下的过错,以咒术将祸害转移到镇墓兽或偶人身上,用来解除因动土而触犯土神带来的灾祸,以消除凶气。

为了防止墓被盗挖,古人想了很多方法,其中就是在墓中放置镇墓兽,或在墓道内设置机关暗器,或派专人守墓等。因此,有人认为,镇墓兽可能是用来恐吓盗墓者的。

镇墓兽的制作,最早用的材料是木头或骨头,后来用陶,金属和石质的比较少见。镇墓兽的形体由最初的小型逐渐向大体型演变,相貌也逐渐向凶恶恐怖演变。

藏于许昌博物馆的人面独角镇墓兽是用彩绘陶烧制而成的,制作精巧。

工匠制作时大多使用模印,而后使用堆、捏、贴、刻等技法,这也更有利于细节上的表现与刻画,使整个雕塑看起来更有神秘感,从不同侧面显示了唐代工匠丰富的想象力和高超的陶塑水平,以及这一时期社会习俗的变化。

3.许昌曾出土多个镇墓兽

1988年,在许昌县榆林乡出土过一件无翼石辟邪,它高1.3米、长1.5米。该兽无角、无翼、无纹饰,昂首挺胸,阔口大张,双眼圆睁。其兽爪锋利,四足与长尾同踏板连接成一个整体,颇有欲擒故纵、蓄势待发的动感。

“这件无翼石辟邪曾走出国门进行巡展,而后调入河南博物院。”陈文利说。

另一件是2005年8月在襄城县颍阳镇一中出土的石辟邪,它有四条腿,尾部和头部均有残损。其长2.8米、宽1.1米、高2.16米,昂首挺胸,张口瞠目,无角,有双翼,翼生于前腿肩部,翼尾刻有精美的浮雕,高大威武。目前,这件石辟邪放置在许昌博物馆二楼大厅中央,被誉为镇馆之宝之一。

还有一件是禹州市文管所收藏的石辟邪,其有双翼,两耳呈扇贝状,脊椎雕作联珠形,整体雕刻十分讲究。它与另外两件石辟邪有类似之处,虽看起来朴实无华,却有着宏大气势,观后无不给人以震撼之感。