□张名扬

时尚语有“跨界”之说,俗话有“混搭”一词,摄影艺术家丁爱民就是这样一位既“跨界”又“混搭”的时尚达人。说他属新闻界,可。数十年许昌众多时政要闻采访中都有他忙碌的身影,国家领导人他拍摄过朱镕基、温家宝、李克强,还有贾庆林、李长春、回良玉、李岚清和许嘉璐等。他还坚持不失时机地记录许昌改革之初的艰困以及改革开放40年的变化、发展和辉煌。说他属艺术界,亦可。他拥有不少在国内外获奖的艺术摄影作品,这些作品长期在业界好评如潮,且一直存留在广大观众的记忆里。他曾任中国艺术摄影学会常务理事、河南省艺术摄影学会理事,现为中国摄影家协会会员、许昌市艺术摄影学会主席。他曾当选为许昌市人大代表、许昌市政协委员,还是许昌市第一届专业技术拔尖人才。

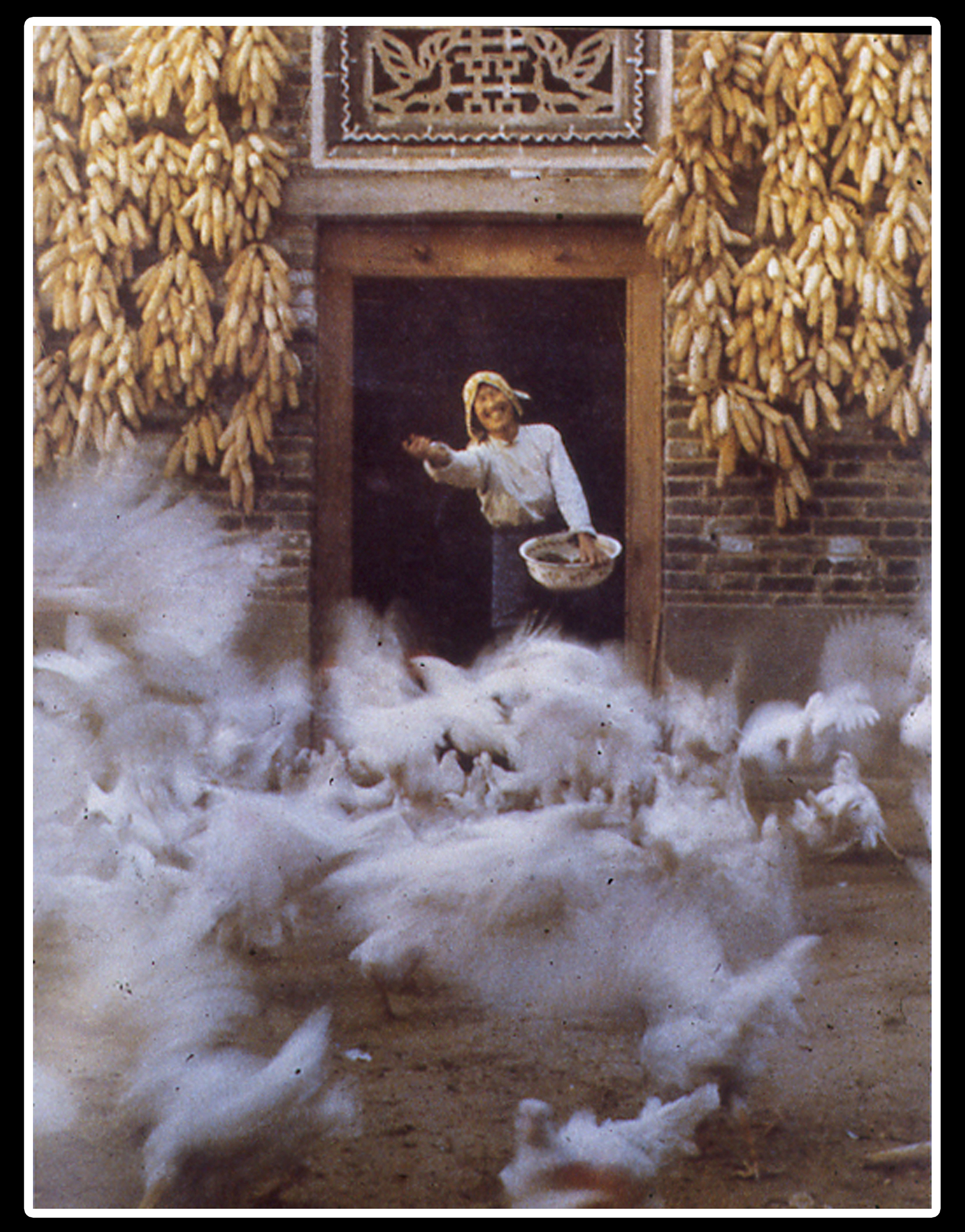

党的十一届三中全会闭幕不久,丁爱民就像报春花似的拍摄出《芝麻开花节节高》等一批反映城乡巨变的作品。1980年,他创作的《喜盈门》就是此间的佳作之一,成为他的成名作、代表作。

这幅彩色照片主题鲜明,构图饱满,画面上人物居中,左右对称。门额上是双喜雕饰,门两旁分列着金黄色的玉米串;门中一位农妇在抛撒饲料,一群白色鸡子在院里追逐争啄。画面虚实结合,动静相宜,黑白映衬,整体呈黄色暖调,给人以热烈升腾和欢快喜庆之感。《喜盈门》一经面世即好评如潮,1981年荣获文化部、农业部等六部委主办的全国农林牧副渔业艺术摄影展一等奖,随后还陆续分赴13个国家巡展;1983年被收入当年的《摄影年鉴》一书。数年后的1986年,《摄影世界》又发表全国著名影评家朱羽启教授对《喜盈门》的专评。《喜盈门》先后被10多家报刊转载发表,《人民画报》曾选作封面,中国历史博物馆永久收藏……一张获奖照片被摄影界关注热捧了数年之久,这在我国摄坛上确属罕见之事。

荣获日本柯尼卡国际彩色影赛金奖的《我的爷爷》也是一幅精心打造的优秀作品,视觉冲击力极强。朱自清散文中的背影是“肥胖的,青布棉袍,黑布马褂的背影”,丁爱民拍的背影却是斗笠之下一堵如山的脊梁,是被烈日炙烤、雨雪浸染成酱紫色的背影,是肌体裸露的背影……粗壮的臂膀、闪光的汗珠和粗糙的皮肤极富质感。松弛的皮肉被夸张变形如同刚刚犁耙过的田垄,其间埋藏着艰辛、沧桑和期盼。如此作品怎不令观者肃然起敬、浮想联翩?正是无数这样的“脊梁”养活了我们,养活了中国。作者深谙“藏”与“露”的辩证关系,构思巧妙,取舍得当。丰子恺漫画中某些人物有头脸却无鼻眼,没有鼻眼似乎更生动、更传神。丁爱民拍摄的“爷爷”,头顶蓝天,怀抱土地,不仅没有鼻眼,连头脸也藏在斗笠之中。试想,就是将罗中立油画《父亲》的头像移来,又该如何?作者的艺术创作功力由此可窥一斑。

除拍摄人物外,丁爱民还热衷风光摄影。他游历过许多中外名山大川,不少已相继进入他的镜头。他创作风光照十分讲究意境的营造、光线的运用和色调的追求,风格迥异,多姿多彩,有的如朦胧氤氲的泼彩国画,有的如华美艳丽的油画,有的如线条粗犷的套色木刻,还有的如多义多解的现代派画作小品。他的风光照给人的总体印象是邈远、深邃、冷峻和神秘……他拍摄的人物,往往造型上如塑如铸,构图上顶天立地,树立了高大、伟岸、尊严和雄健的人物形象,充分表现出人类不仅富有创造性和进取精神,而且富有改造自然、创造世界的伟力。

若将丁爱民的人物照和风光照并列在一起观赏,便会生出无穷想象和神奇哲思。大自然储存并奉献着无尽的宝藏,像一位白发苍苍的老祖母,养育着70多亿子子孙孙。人类怎敢不怀着敬畏、感恩之情?每个地球上的人在大自然面前都显得那么渺小、脆弱,人类若不能善待大自然,缄默的大自然便会震怒,便会发威。丁爱民通过他的人物和风光摄影作品,既颂扬了人类的主观能动精神,又告知我们大自然沉寂应对的无情。他借助取予、动静、冷热和阴阳揭示出二者之间的辩证关系,赞颂了天人合一,人与自然和谐相处。百余年前,恩格斯就曾告诫人类,“我们不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们……”

丁爱民生于农村,家庭困难,又排行老大,小学毕业就当了工人。偶然的机会让他结缘相机,摄影术的奇妙令他入迷陶醉。他节衣缩食、废寝忘食学习理论,钻研技术。孰料一场工伤事故,机器轧断了他右手的食指和中指。大祸临头,他仍不惊不颤。断指再植尚未消肿,他又钻进暗房赶制参赛作品。他把业余时间和每月26元工资全部给了摄影,除了摄影他一无所有。他的执着和敬业精神带给他转机,并改变了他的命运。1977年,他由工厂调入许昌地区群艺馆,任摄影创作员。他每天不是背着相机走街串巷、下乡进厂,就是躲在暗房中洗印、剪裁照片。他像着了魔似的,人送外号“摄影呆子”。他曾发誓不管干什么,都要干出样子来,搞摄影就一定要拿全国大奖。上天不负有志者。之后,他的作品渐次在报刊上发表,还不断参加省内外影展影赛并获奖。在艺术实践中,他渐渐感到学历不高对他的限制和约束,他坚信艺术创作的成败在于文化艺术修养的高低。随后,他又托熟人四处寻找高中课本,决心报考大学。他白天工作,夜晚挑灯苦读,有时竟抱着书直读到天亮。1985年,他如愿以偿,考取了沈阳鲁迅美术学院艺术摄影系。毕业时,文化部《群众文化》杂志社和《河南画报》编辑部都热情邀他加盟。最终,他毅然决然返回生他养他的许昌,誓为故乡效力,为乡亲服务。时任许昌地区常务副专员的王延明同志曾题词给他:“爱民爱许昌,许昌爱爱民。”寥寥10字道出了故土与爱民的情缘和他对家乡的眷恋。

摄影是瞬间艺术,谁留住了瞬间,谁就留住了历史;谁抢到了瞬间,谁就抢到了艺术。40余年来,丁爱民自费为许昌拍摄了10多万张照片。他在数量中求质量,在质量中求精品。他不是天才,靠的是脚踏实地的勤奋和拼搏。为了更好地宣传许昌,发扬“小车不倒只管推”精神,丁爱民与儿子丁宇创作了电影剧本《杨水才》。目前,该影片已报经国家电影局核准,并颁发拍摄批号。因资金短缺,他只能变卖房产凑集几十万元先拍摄了一部简要的纪录片……

今年是新中国成立70周年,丁爱民准备编辑出版一部大型画册《许昌记忆》,主要反映新中国成立以来特别是改革开放40年来许昌的光辉历程,同时介绍许昌历史上部分名人和大事。这将是一部图文并茂的许昌历史发展简史,一部进行爱国主义教育的乡土教材。也许此举已超出他的专业范围,但在许昌文化建设中不失为一桩史无前例的盛事。

如今丁爱民事业有成,后继有人。他当在人生征程中充满成就感和幸福感。幸福是奋力拼搏来的,成就只说明过去。爱民,愿你再努力一把,层楼更上,再创辉煌!