□本报记者 王增阳 文/图

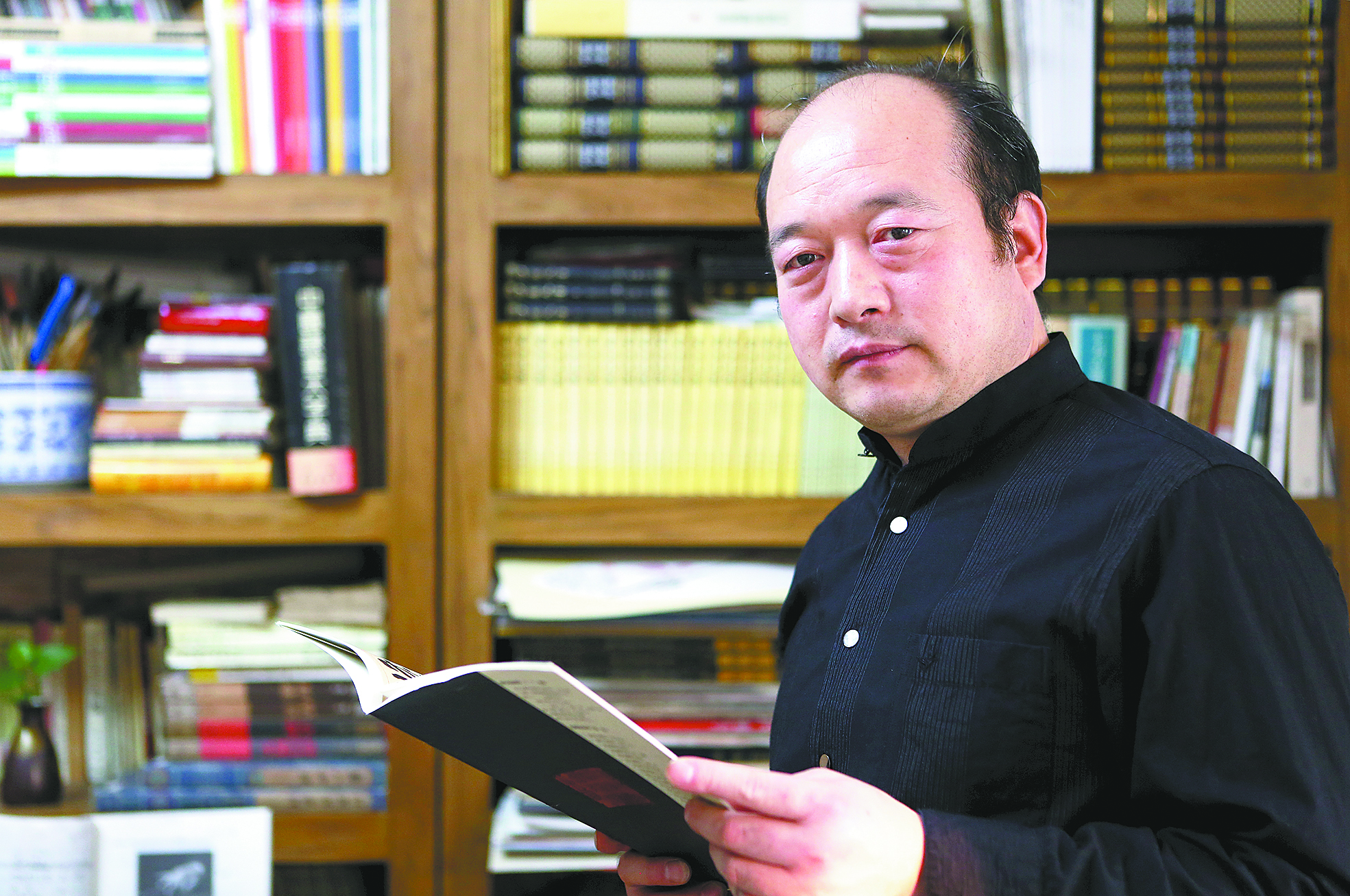

接触过书法家张宏伟的人,大多能在他身上体会到一种温文尔雅的文人气质。从禹州到许昌,再到郑州,在教书育人的同时,张宏伟浸淫书法艺术,对其有着独到而深刻的见解,也不断延展着自己的个人艺术空间。

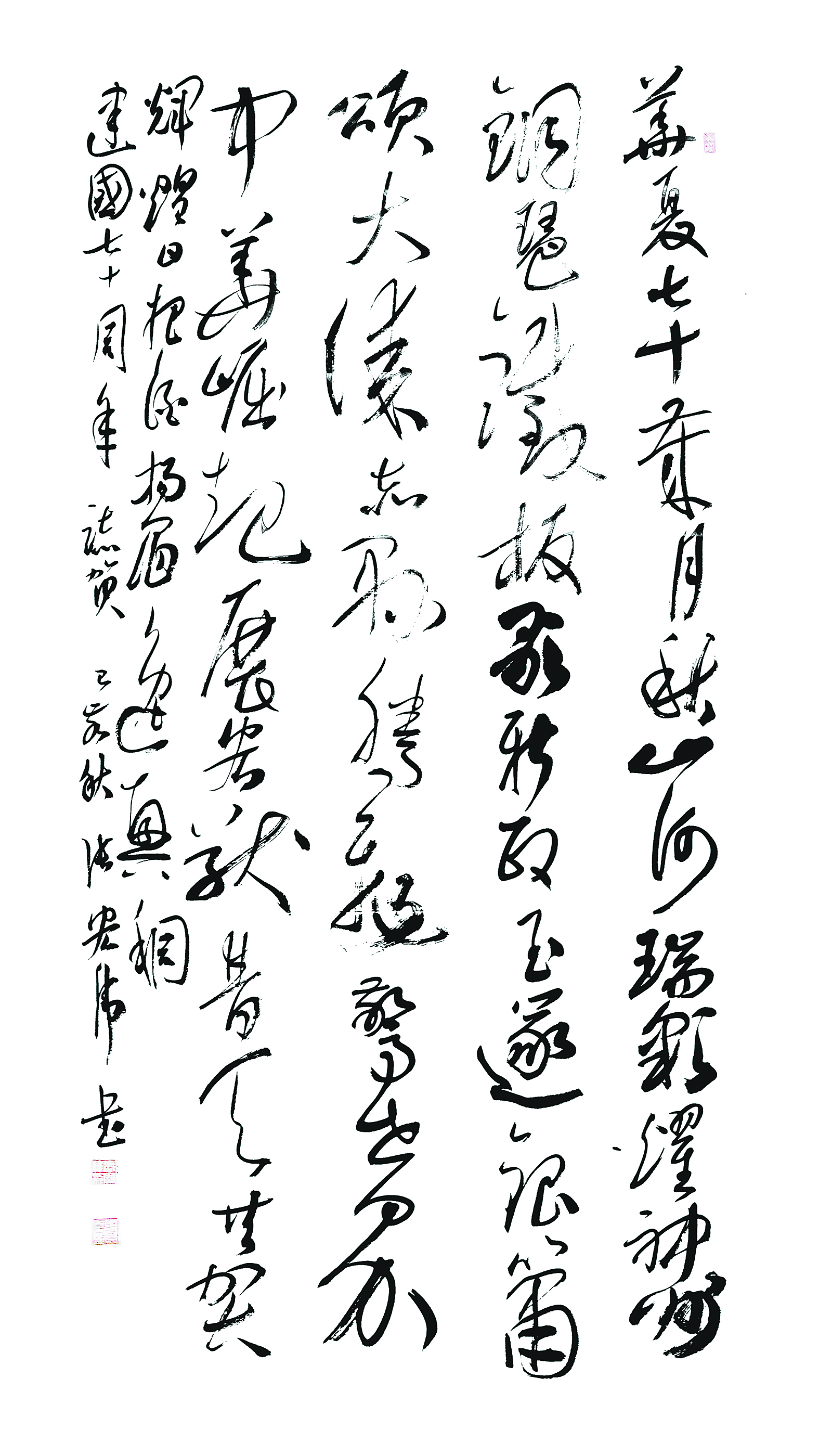

在张宏伟看来,耕耘在书法这片艺术的沃土,并取得一定的成就,既是自身不断努力的结果,又离不开这个时代给予艺术创作的宽松环境。在新中国成立70周年到来之际,张宏伟以书法表达对祖国的崇敬,也谈起了自己对书法的真切感悟。

“书法是一件事儿,因为有具体的、要去做的内容;书法是一个人,许多书道朋友,只因关注其作品,就会一见如故,如阔别的老友;书法是一个梦,因为在追寻过程中时有幻境。帖上的那个字,能写像吗?譬如山顶之云,看似清楚明白,却在真幻飘忽之间。”张宏伟说。

在张宏伟看来,自己在学习中属于反应较迟钝的人。“读书慢,有时某一小段,觉得有可玩味的地方,便踯躅再三,迟迟不前;在创作书法时也偏慢,总是在技术层面想得多,原因是不够精熟,也有书写习惯的因素。一路迟重地写过来,写楷书如此,写篆隶如此,写草书也是如此。”张宏伟说。

“小时候喜欢写写画画,是因为好玩,也是因为娱乐的匮乏。之前听老人们说,人这一辈子做不了几件事儿,趁有点精力,别耽搁事儿。真是这样的感觉。碎片化的信息,充塞着我们的感知,不知不觉中割裂了时间,冲淡了精气神,让人很难再聚焦于某一件事儿了。对一些兴趣爱好我开始用减法,减到最后,就只剩下了书法。书法是写字的另一个阶段,艺术性与实用性紧密相连,没法截然分开,也没有孰高孰下,所谓其中有道,道归于一,没啥两样。”张宏伟说。

在张宏伟的记忆中,小时候家里有简陋的笔墨,但没有字帖,他就常常信手涂鸦,后来爷爷给他写了一副大楷书,是宋代司马光的《客中初夏》:四月清和雨乍晴,南山当户转分明。更无柳絮因风起,惟有葵花向日倾。“那幅字用笔棱角分明,斩钉截铁,通篇一律,很是好看,爷爷还给我细细分析了用笔技巧。现在想想,爷爷写字是在私塾学的,属于晚清馆阁体的余绪。他有一套完整的书写方法,但不是某家某帖的风格,有铁画银钩却非颜非柳。后来我外出上学,视野开阔了不少,还稍有自由时间,便开始大量双钩描摹各家楷书,寻常所见的字帖描了个遍。为我提供理论指导的是一本小书,沈尹默的《书法论丛》,1985年外公送给我的。尽管读得似懂非懂,囫囵吞枣,但我也手不释卷。这本书所汇集的,都是历代书法技法理论精要,再加上沈先生不厌其烦的讲解,真是读一遍有一遍之收获。30多年了,此书常在案头,品之再三,余味尤醇。”张宏伟说。

沈尹默曾说:“写字不是临帖,然不从临帖入手,又不知写字之道。”张宏伟从楷书入手,又写了《集王字圣教序》《十七帖》以及由“二王”一脉延续下来的孙过庭、米芾、董其昌等人的贴子,20年如一日,潜心临池。吴昌硕有言:“今人但奢摹古昔,古昔以上谁所宗?书画有真意,贵能深造求其通。”一语阐释了书法临帖的最终目的,即贯通古今、学以致用。临摹不是目的,只是一种手段,张宏伟很好地继承了“二王”书风温醇古雅、含蓄蕴藉的传统,用笔正侧兼施,提按丰富,笔画中清晰地表现出行笔的轨迹,即所谓“字中有笔”。

1991年,张宏伟参加工作,到禹州市白沙水库管理局上班,得到书法家刘绍典的指点。由于工作的关系,张宏伟到郑州出差的机会较多,公私兼顾,拜访了很多书学名家。“那个年代真好,大家都坦诚相待,没有门户之见,绝少功利之心。学生学得赤诚,老师教得真诚,都是出于对艺术的热爱。那时候老师们都不太老,张海先生、李刚田先生才50来岁,宋华平先生40出头。再晚一茬的兄弟们,更年轻,亦师亦友,个个都是饭不忌口,酒不计量,摇笔散珠,虎虎生风,享誉全国的‘中原书风’于此而盛。”张宏伟说,2008年,许昌学院美术学院院长王雨对其抬爱有加,协调将其调到许昌学院任教,美术学专业书法方向。

“教学,不是自己写写玩玩,是教别人写。怎么样写?说清楚才能听明白。我开始对以前读过的书本,重新梳理拣择,似是而非的知识点,重新核实,要能经得起追问。讲课不能口头搪塞,而是每一个观点都要厘清源流,思之有序,言之有物,学生可以直接记笔记,当作依据。”张宏伟说,在许昌学院的几年,是对自己之前读书习惯的颠覆,之前是知其大意,领略精神,陶铸百家,有益即可。现在在课堂上,知其然,还要知其所以然,要帮学生罗列甄别很多东西,有理有据,不容易。

“2017年,郑州大学成立书法学院,是全国综合类重点高校成立的首个书法学院,张海先生出任院长、首席教授。承蒙先生关爱,得以追随左右。在他身边工作,我的收获是多方面的。平台大了,要求自然就高,能上好课教好学,只是基本素质,还要有课题、有科研、有论著,横在面前的是更高的山。”张宏伟说。

书法艺术讲究潜心思索、循序渐进,进而水到渠成。在20余年如一日的书法艺术创作之路上,张宏伟潜心砚耕,朝临暮写,不断攀登在书法艺术的山峰之上,让自己在书法艺术的道路上走得更高更远。张宏伟以扎实的笔墨功力为基础,把帖派文人书法演绎得淋漓尽致。张宏伟的作品,尽管笔墨功力深厚,但绝不随心所欲,逸笔草草。他有很强的创作意识,每幅作品都是精心设计、精心创作的佳构,不但结体变化丰富,层出不穷,而且每一个字乃至每一笔都经得起推敲。

“我们个人的理想现状,都是在社会大背景下展开的,与国家的政策定位息息相关。从文人余事到独立的艺术门类,从士族雅玩到大众文艺,从一门课程到专业学院,从一个附属的二级学科有望上升到一级学科,从20世纪60年代的‘兰亭论辩’,毛主席参与,到今天习主席强调,要弘扬传统文化书法艺术,增强文化自信,书法艺术的社会定位,是伴随着新中国的成立逐步发展的。”在张宏伟看来,社会的关注关爱是个人追梦的最大机遇,一个书法作者的家国情怀应该是最基本的价值标准。往小处说,书法是个人爱好;往大处说,书法关系到文化自信与传承。因为书法艺术是中华民族所独有的,这不是“红、光、亮”的套话,而是“真、善、美”的实言。

“书法是古老的,伴随着文字而生,已有上下五千年;书法又是年轻的,在中国文联各文艺家协会中成立较晚,但发展很迅速,群众基础广泛。教育部《中小学书法教育指导纲要》的颁布,从国家层面为书法教育指明了方向。以上两、三代人落下来的课,子孙辈正在补上。几十年的书法、书写断层,在中华数千年的历史中,很快就会弥合。书法已广泛为国际社会所认同、欣赏。中华文明,正在世界文明中共融发展,书法将作为独具民族文化特色的艺术,在更加广阔的天地中,弘扬发展。”对于书法艺术的发展,张宏伟充满信心。

人物简介:张宏伟,河南柘城人,汉族,郑州大学书法学院教授、教授委员会副主任、草书研究所副所长,中国书协会员、河南省书协理事、草书委员会副主任,河南省青年书协副主席。曾参加中国书协主办的第六、七、八、九届全国展,第六、七、八届中青展及新人展、青年展、兰亭奖作品展、 百家精品展、小品展等数十次,并获第七届中青展提名奖、第八届全国展全国奖等。